チャネルとは?マーケティングにおける意味や種類、チャンネルとの違いをわかりやすく解説

マーケティングの文脈では、製品やサービスの情報を届け、顧客との接点を築くための媒体やルートを意味します。たとえば、ウェブサイト、SNS、メールマーケティング、実店舗、電話営業、イベント、広告など、あらゆるタッチポイントがチャネルにあたります。

本記事では、チャネルの基本的な意味から、マーケティングにおける具体的な活用シーンまでをわかりやすく解説します。チャネル戦略の理解が深まれば、より効果的な顧客アプローチが可能になるでしょう。

チャネルとは

チャネルとは、「Channel」のことで、経路や手段を指します。具体的には、ビジネスやマーケティングにおいて、商品やサービスを顧客に届けるための流通経路や販売手段の体系を指します。

この概念は、企業が市場にアプローチする方法として古くから活用されており、店舗販売、オンライン販売、代理店など多様な形態が存在します。

とくにデジタル技術の発展により、SNSやECサイトなど新たなチャネルが増加し、企業はターゲット層に適した戦略を選択することで、効率的に顧客獲得や売上向上を図ることができます。

チャネルとチャンネルの違い

「チャネル」と「チャンネル」は、どちらも英語の「channel」に由来する言葉です。本来は「水路」や「運河」を意味していましたが、時代とともに意味が拡大し、さまざまな分野で使われるようになりました。

業界によって使い分けがあり、マーケティング分野やビジネスシーンでは「チャネル」が一般的に使用されています。一方、テレビやラジオなどの放送業界では「チャンネル」という表記が主流です。

実務での使用傾向としては、「チャネル」は論理的な通信路や経路を指すことが多く、「チャンネル」は物理的なイメージを持つ場合に使われる傾向があります。たとえば、データの流れる道筋やマーケティングの集客経路は「チャネル」、テレビの周波数帯域は「チャンネル」と表現されることが一般的です。このように、同じ語源でありながら、業界の慣習によって使い分けられています。

マーケティングチャネルの種類は3つ!

マーケティングにおけるチャネルは大きく3つに分かれます。これらは商品の流通、販売、情報伝達に関わるもので、それぞれが異なる役割を果たしています。チャネルを理解することで、企業は効率的なマーケティング戦略を構築できます。以下にその概要を表にまとめました。

| 概要 | |

|---|---|

| 流通チャネル | 商品やサービスが生産者から消費者に届く経路。卸売業者や小売業者など、中間業者を含む流通の仕組み全体を指す。 |

| 販売チャネル | 商品やサービスを消費者に提供するための経路。実店舗、ECサイト、訪問販売など、企業が顧客に販売するための接点となる。 |

| コミュニケーションチャネル | 企業と消費者が情報を伝達する経路。広告、SNS、メルマガ、電話など、情報を伝達する経路のこと。 |

これを理解するためのポイントは「チャネル=手段・ツール・場所」と考えると分かりやすいです。それぞれのチャネルがマーケティング戦略にどのように活用されるのかを次で見ていきましょう。

流通チャネル(流通手段)

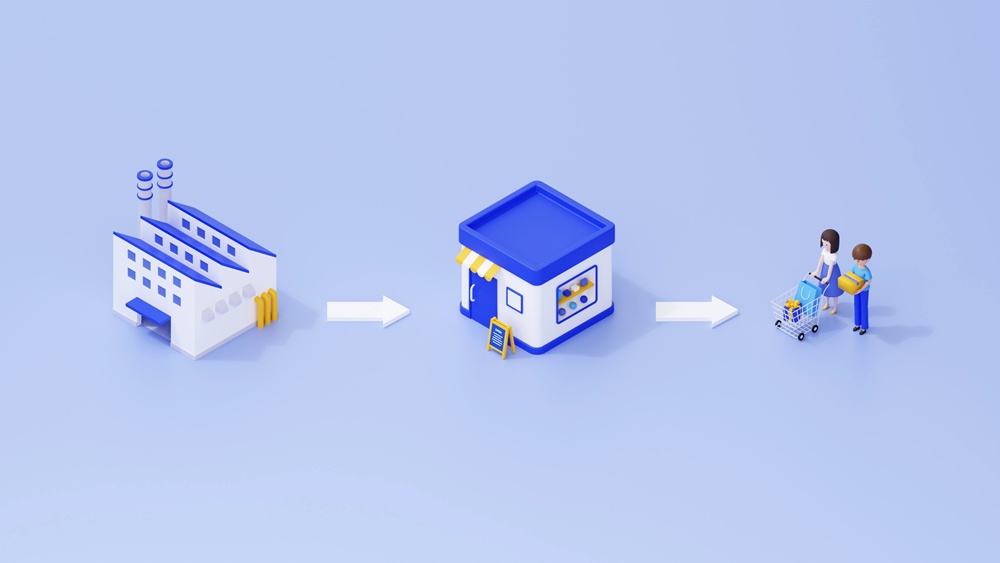

流通チャネルとは、「Distribution Channel」のことで、商品やサービスが生産者から消費者へ届くための経路を指します。具体的には、流通業界やマーケティング分野において、卸売業者、小売業者、オンライン販売などの仕組みを含む流通体系のことです。

簡単に言い換えると「サービスを消費者に届けるための手段=流通チャネル」ということです。

流通チャネルの主な構成要素としては、生産者(メーカー)、流通業者、卸売業者、小売業者などが含まれます。これらの中間業者を介在させることで、商品を効率的に広範囲に流通させることが可能になります。ただし、中間業者が増えるほど中間マージンも発生するため、商品価格が上がりやすくなる点に注意が必要です。

具体的な活用例としては、食品メーカーが卸売業者を通じてスーパーマーケットに商品を納入し、消費者が購入するという流れがあります。また、近年ではEコマースの普及により、メーカーが直接消費者に商品を販売する「直接流通チャネル」も増加しています。

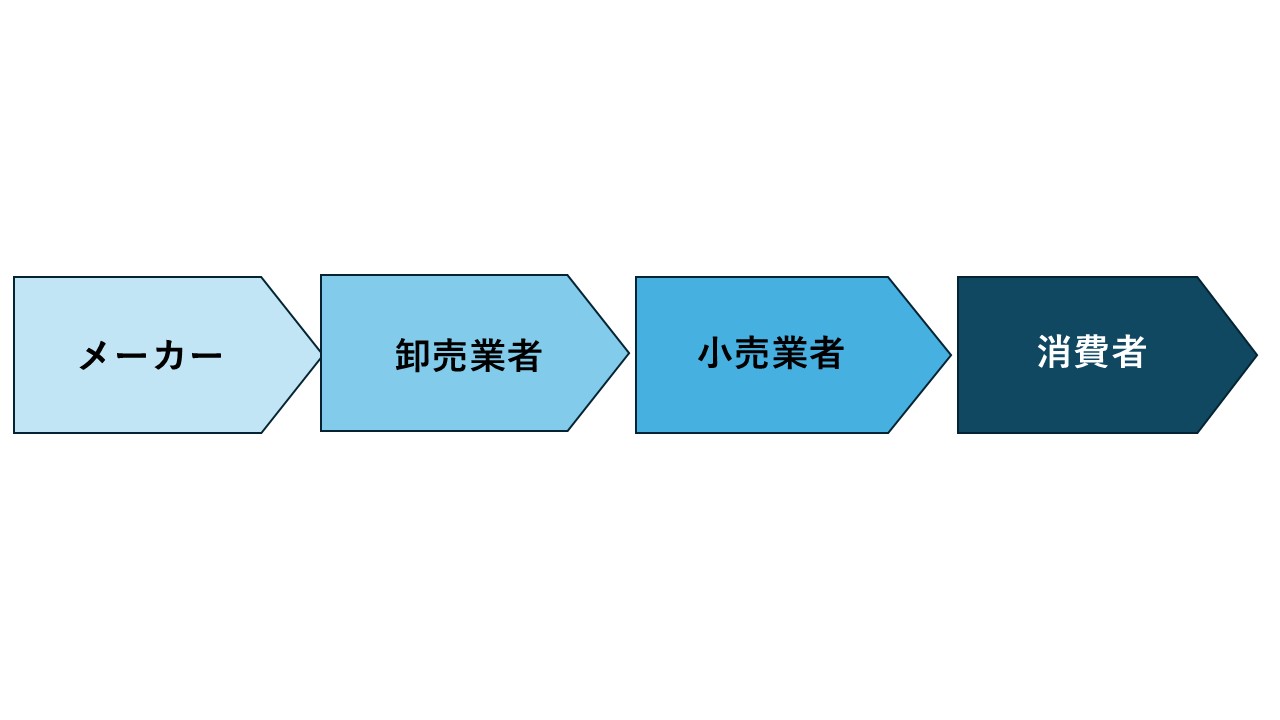

【流通チャネルの例】

例:食品、日用品、家電などの一般的な流通経路

流れ:メーカー → 卸売業者 → 小売業者 → 消費者

販売チャネル(販売方法)

販売チャネルとは、「Sales Channel」のことで、商品やサービスを消費者に提供するための販売経路を指します。具体的には、小売店、ECサイト、直販、代理店販売など、企業が顧客にアプローチするための仕組み全体を指します。

言い変えれば、商品を売るための手段や場所=販売チャネルということです。

BtoCとBtoBでは販売チャネルに大きな違いがあります。BtoC(企業対消費者)では、実店舗やECサイト、テレビショッピングなど、最終消費者に直接販売するチャネルが中心となります。一方、BtoB(企業対企業)では、直接営業や代理店、展示会などを通じた法人向け販売が主流です。

具体的な販売チャネルの例としては、実店舗販売では百貨店やショッピングモール、コンビニエンスストアなどがあります。オンライン販売では自社ECサイトのほか、Amazon、楽天市場などのECモールが代表的なチャネルとして挙げられます。さらに、訪問販売やカタログ通販など、多様な販売方法が存在しています。

【販売チャネルの例】

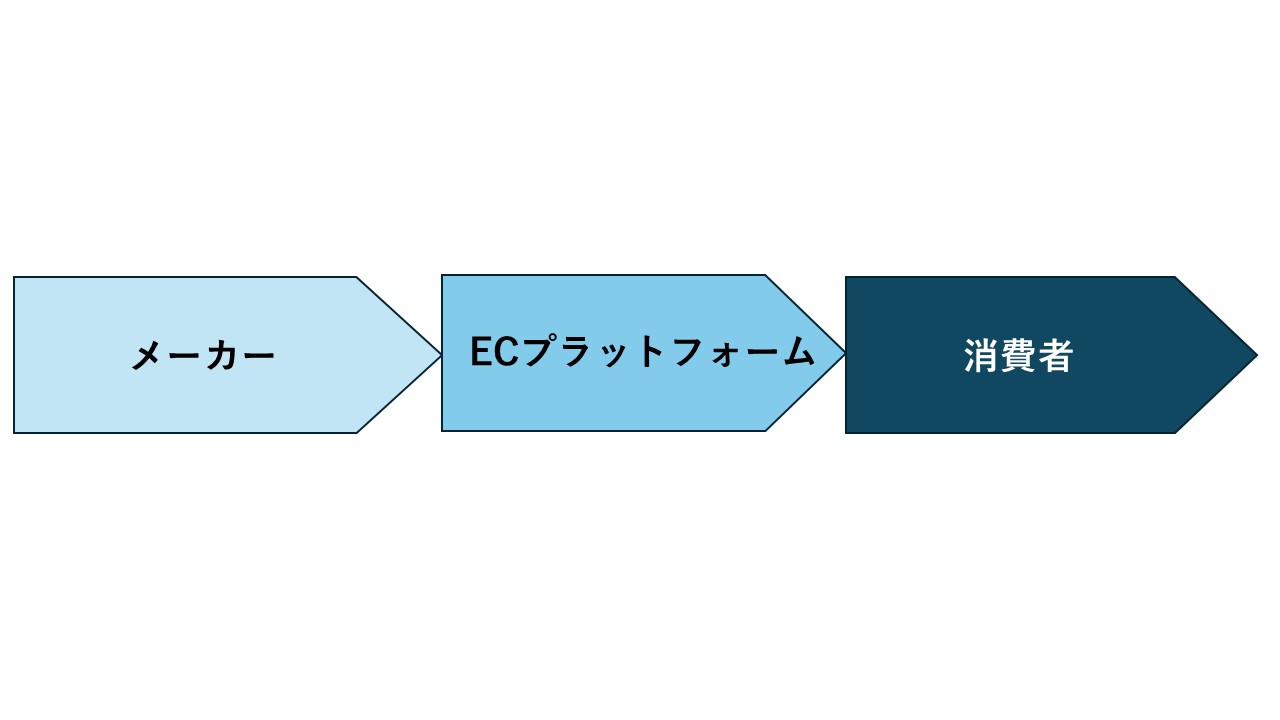

例1:Amazon、楽天、Yahoo!ショッピングなどのECモール

流れ:メーカー → ECプラットフォーム → 消費者

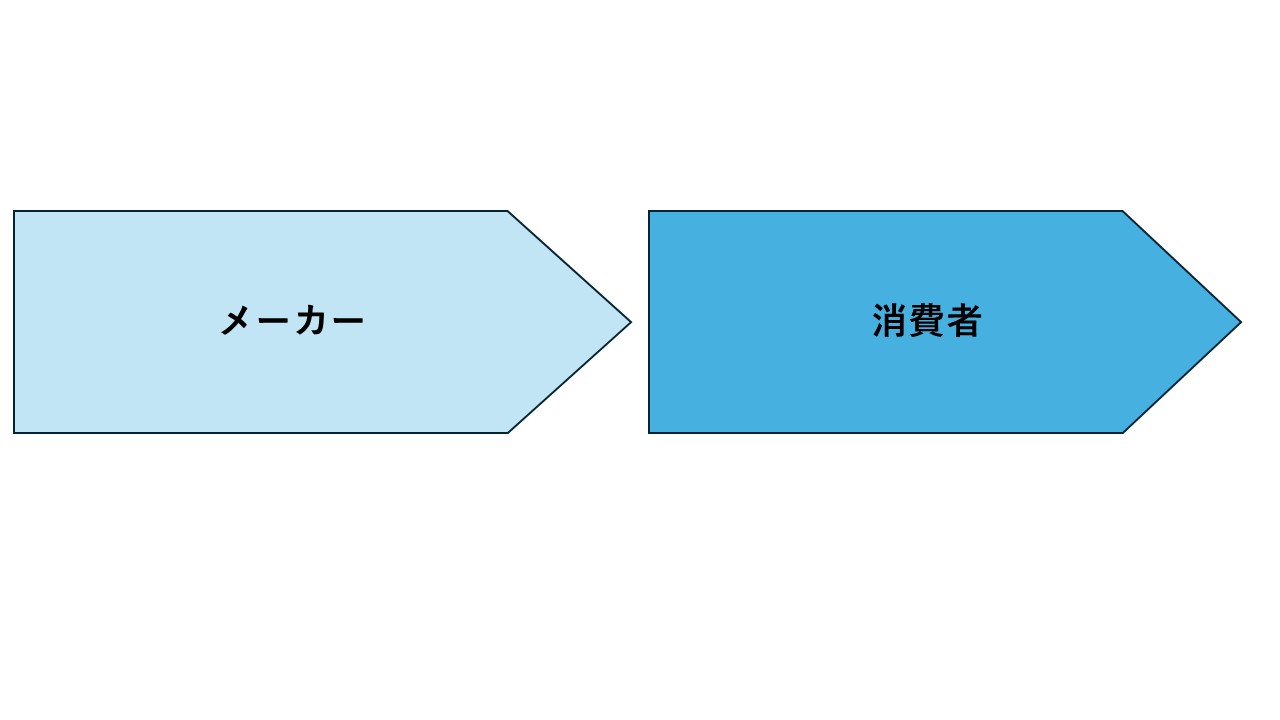

例2:メーカー公式ECサイト、直営店舗、訪問販売

流れ:メーカー → 消費者

コミュニケーションチャネル(情報伝達経路)

コミュニケーションチャネルとは、「Communication Channel」のことで、情報やメッセージを伝達する手段や経路を指します。具体的には、ビジネスやマーケティング、組織運営などにおいて、対面、電話、メール、SNS、広告などを活用して情報を伝える仕組みのことです。

とくにインターネットやモバイル技術の発展により、多様なチャネルが登場し、企業と顧客、または個人間のコミュニケーションの在り方が大きく変化しました。適切なチャネルを選択することで、より効果的な情報伝達や円滑な意思疎通が可能となる点が特徴です。

コミュニケーションチャネルは、直接的なものと間接的なものに大別できます。直接的なチャネルには電話やメール、店頭での対面コミュニケーションなどがあり、顧客と双方向のやり取りが可能です。間接的なチャネルには広告やチラシ、SNS投稿などがあり、広範囲に情報を発信できますが、即時の双方向コミュニケーションには向いていません。

デジタル時代の到来により、コミュニケーションチャネルも大きく変化しました。従来のテレビ、新聞、雑誌などのオフラインメディアに加え、ホームページ、SNS、メールマガジン、アプリなどのオンラインチャネルが登場し、より多様で効率的な顧客とのコミュニケーションが可能になりました。とくにスマートフォンの普及によって、多くの企業が独自のアプリをコミュニケーションチャネルとして活用しています。

【コミュニケーションチャネルの例】

例1:実店舗のカスタマーサービスカウンター

流れ:企業 → 店舗スタッフ → 消費者

例2:企業の公式SNSアカウント(Twitter、Instagram、Facebook)

流れ:企業 → SNSプラットフォーム → 消費者

例3:メールマガジン配信

流れ:企業 → メール配信サービス → 消費者

チャネル形態は全部で7つ!それぞれの意味を理解しよう

チャネルについて理解を深めるには、「種類」と「形態」の違いを把握することが重要です。「種類」はテレビCMやWebサイト、実店舗といった通信手段や場所そのものを指すのに対し、「形態」はその仕組みや構造を表します。つまり、同じECサイトというチャネルでも、直接チャネルとして運用するか間接チャネルとして運用するかで形態が異なるのです。

| チャネルの形態 | 概要 | 具体例 |

|---|---|---|

| 直接チャネル | メーカーや提供者が仲介者なしに直接消費者に販売する形態 | 自社ECサイト、直営店、自社アプリ、ダイレクトメール |

| 間接チャネル | 一つ以上の仲介業者を通じて消費者に製品やサービスを届ける形態 | 卸売業者、小売店、代理店、ディストリビューター経由 |

| マルチチャネル | 複数の販売・コミュニケーションチャネルを並行して運用するが、それぞれが独立して機能している形態 | ECサイトと実店舗を別々に運営、データ連携なし |

| クロスチャネル | 複数のチャネルを連携させ、顧客がチャネル間を移動できる形態 | ネットで調べて店舗で購入、店舗で見てネットで購入 |

| オムニチャネル | すべてのチャネルが完全に統合され、シームレスな顧客体験を提供する形態 | オンライン注文の店舗受取、どのチャネルでも同じ顧客情報・在庫情報の共有 |

| フランチャイズチャネル | ブランドオーナーがフランチャイジーに運営権を与える形態 | コンビニエンスストア、ファストフード店、ホテルチェーンのフランチャイズ |

| ハイブリッドチャネル | 直接と間接の両方の要素を組み合わせた形態 | 主要都市では直営店、地方では代理店、特定商品のみ直販 |

直接チャネル

- 定義

直接チャネルとは、企業やメーカーが中間業者を介さず、直接消費者に商品やサービスを提供する形態です。

- 主な特徴

企業が顧客に直接アプローチできるため、販売価格を調整しやすく、中間マージンがかからないため利益率が高いのが特徴です。

- 具体例

自社のECサイト、直営店、または自社アプリを利用した販売、さらにはダイレクトメールなどを通じて商品を販売する形態です。

- メリデメ

メリット:中間マージンが発生しないため利益率が高い、顧客との直接的な関係を構築できる。

デメリット:顧客への認知度を高めるために多大なマーケティングコストがかかる、顧客管理が複雑になる場合がある。

間接チャネル

- 定義

間接チャネルは、製品やサービスが消費者に届くまでに一つ以上の仲介業者を経由する形態です。

- 主な特徴

仲介業者を通すことで、広範囲に商品を提供でき、販売拡大のチャンスが増えます。しかし、中間業者の手数料やマージンが発生します。

- 具体例

卸売業者や小売店、代理店を通じて消費者に商品を届ける形態です。

- メリデメ

メリット:取引範囲が広がり、市場へのアクセスが容易になる。

デメリット:中間マージンが発生し、利益率が低くなる。

マルチチャネル

- 定義

マルチチャネルは、複数の販売やコミュニケーションチャネルを独立して運用する形態です。各チャネルは別々に機能し、データが一元管理されていないことが特徴です。

- 主な特徴

顧客がどのチャネルを通じて購入しても、商品を購入する機会が増え、認知度が向上します。しかし、チャネル間での情報連携がないため、顧客体験の一貫性に欠ける場合があります。

- 具体例

実店舗とECサイトを並行して運営するが、データが連携されていない状態でそれぞれのチャネルが独立して機能する。

- メリデメ

メリット:複数のチャネルを活用することで、より多くの顧客にアプローチできる。

デメリット:チャネル間の一貫性がないため、顧客体験が分断される可能性がある。

クロスチャネル

- 定義

クロスチャネルは、複数のチャネルを連携させ、顧客がチャネル間をスムーズに移動できる形態です。

- 主な特徴

顧客がオンラインで購入した商品を実店舗で受け取ったり、店舗で見た商品をオンラインで購入したりできるように、チャネル間での連携が可能です。

- 具体例

店舗で商品を確認し、ネットで購入する「クリック&コレクト」や、オンラインでの購入後、実店舗で受け取るシステム。

- メリデメ

メリット:顧客が異なるチャネル間で柔軟に移動でき、利便性が向上する。

デメリット:チャネル間の連携にはシステム構築が必要で、初期投資がかかる。

オムニチャネル

- 定義

オムニチャネルは、すべてのチャネルが完全に統合され、シームレスな顧客体験を提供する形態です。どのチャネルでも一貫したサービスを提供します。

- 主な特徴

顧客がオンラインとオフラインで同じように商品を購入でき、情報やデータが一元化されているため、全てのチャネルでスムーズな体験が可能です。

- 具体例

顧客がオンラインで購入した商品を店舗で受け取る「クリック&コレクト」サービスや、どのチャネルでも同じ情報を取得できるシステム。

- メリデメ

メリット:顧客満足度が向上し、どのチャネルを利用しても一貫した体験ができる。

デメリット:チャネル間の統合には高額なシステム費用がかかる。

フランチャイズチャネル

- 定義

フランチャイズチャネルは、ブランドオーナーがフランチャイジーに運営権を与え、各店舗がそのブランド名でビジネスを行う形態です。

- 主な特徴

フランチャイジーはブランドオーナーの指導の下でビジネスを運営し、ブランド名やシステムを使用して営業します。

- 具体例

コンビニエンスストアやファストフード店、ホテルチェーンのフランチャイズなどがこれに該当します。

- メリデメ

メリット:ブランド認知度が高く、成功しやすいビジネスモデル。

デメリット:フランチャイジーに対する支援や管理が必要で、運営コストが高くなる。

ハイブリッドチャネル

- 定義

ハイブリッドチャネルは、直接チャネルと間接チャネルの両方を組み合わせた形態です。これにより、企業は直販と代理店を同時に運用できます。

- 主な特徴

特定の地域や商品に応じて、直販と代理店を使い分けることができ、柔軟に市場に対応することができます。

- 具体例

主要都市では直営店、地方では代理店を利用する、または特定の商品に関して直販を行うなど。

- メリデメ

メリット:市場に応じて適切なチャネルを選択でき、効率的な運営が可能。

デメリット:複数のチャネルの管理が複雑になり、コストが増加する可能性がある。

チャネルの長さとは?

マーケティングにおけるチャネルの長さは、製品やサービスが生産者から消費者に届くまでに経由する仲介業者の数を指します。長さが異なることで、流通経路やコスト、消費者へのアクセスの仕方に違いが出てきます。以下の4つのチャネルの長さについて簡潔に説明します。

| チャネルの長さ | 経路 | 説明 |

|---|---|---|

| 0段階チャネル | 生産者→消費者 | D2C(Direct to Consumer)または直販と呼ばれる。生産者が消費者に直接販売する方式。オンラインショップや自社店舗などがこれに該当する。 |

| 1段階チャネル | 生産者→小売→消費者 | 生産者が小売業者を通じて消費者に販売する方式。中間業者は小売業者のみ。スーパーやコンビニでの販売など。 |

| 2段階チャネル | 生産者→卸売→小売→消費者 | 生産者が卸売業者と小売業者を経由して消費者に販売する方式。伝統的な流通経路として一般的。 |

| 3段階チャネル | 生産者→一次卸→二次卸→小売→消費者 | 最も長い流通経路。生産者から一次卸売業者、二次卸売業者、小売業者を経て消費者に届く。複雑な流通が必要な商品や国際取引などで利用される。 |

0段階

- メリット・デメリット

メリット:生産者が直接消費者と接点を持つため、コストが削減され、利益率が高い。また、消費者のニーズをダイレクトに把握できる。

デメリット:企業はマーケティングや顧客対応などの業務をすべて自社で行う必要があるため、運営コストが増加する可能性がある。

- 具体的な業界事例

D2C(Direct to Consumer)モデルを採用している企業例:化粧品ブランドの「Glossier」や、ファッションブランドの「ユニクロオンラインショップ」など。

- 現代における変化(ECの影響など)

近年、Eコマース(EC)の成長により、企業は直接消費者に販売することが容易になり、0段階チャネルの利用が増えています。オンラインショップの普及により、消費者との距離が縮まり、効率的な取引が可能になりました。

1段階

- メリット・デメリット

メリット:生産者は小売業者を通じて広範囲な消費者層にリーチでき、認知度を高めることができる。小売業者は既存の顧客ネットワークを活用できる。

デメリット:中間業者である小売業者のマージンが発生し、利益が圧縮される可能性がある。また、消費者の反応をダイレクトに把握しづらい。

- 具体的な業界事例

スーパーやコンビニエンスストアで販売される食品や日用品が1段階チャネルに該当します。例としては、食品メーカーがスーパーを通じて消費者に製品を販売するケース。

2段階

- メリット・デメリット

メリット:卸売業者を介することで、広範囲な地域に製品を供給でき、効率的な流通が可能となる。

デメリット:流通経路が長くなることで、商品が消費者に届くまでの時間が長くなり、流通コストが増加する。

- 具体的な業界事例

一般的な流通経路として、家電製品や家具などが2段階チャネルに該当します。生産者が卸売業者を通じて小売業者に販売し、最終的に消費者の手に渡る形態です。

3段階

- メリット・デメリット

メリット:複数の卸売業者を利用することで、広範囲の市場にアプローチでき、特に国際取引において便利である。

デメリット:さらに多くの中間業者が関わることで、商品価格が上昇し、利益率が低くなる可能性が高い。

- 具体的な業界事例

複雑な製品や国際取引の場合、3段階チャネルが利用されます。例としては、高価な機械や専門的な部品などの流通が挙げられます。

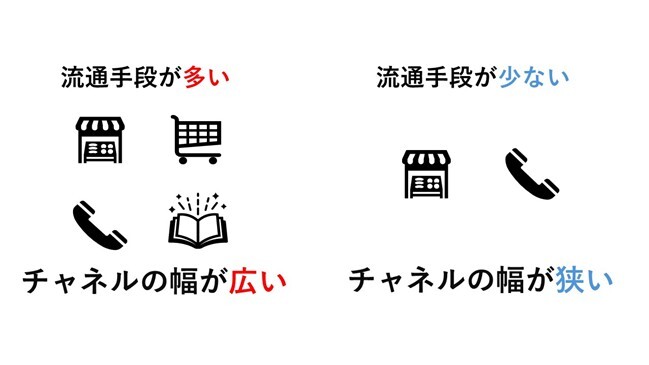

チャネルの幅とは?

チャネルにおける「幅」とは、同じ段階で並行して活用している手段・方法・店舗の数や種類を指します。簡単に言うと、企業が消費者に商品やサービスを届けるために、どれだけ多くの流通手段を使っているかを表します。この「幅」が広ければ広いほど、企業は多様な手段を駆使して市場にアプローチしていることになります。

流通手段が多ければ、チャネルの幅が広く、少なければ狭いという表現が使われます。たとえば、オンラインショップ、実店舗、カタログ販売、電話注文など、複数の方法を利用している企業のチャネルは広いと言えます。一方、単一の販売手段に頼っている場合、そのチャネルの幅は狭いと表現されます。

企業がどのようにチャネルの幅を設定するかは、その市場戦略やターゲット層、リソースに応じて決まります。複数のチャネルを活用することで、より多くの消費者にリーチすることができ、マーケティングの効果を最大化することが可能となります。

まとめ

チャネルはマーケティングにおける重要な基盤であり、適切な選択と戦略設計が事業成功の鍵となります。本記事で解説したチャネルの種類・形態・長さ・幅の理解を深めることで、自社の商品やサービスに最適な流通経路を構築できるようになるでしょう。

現代のデジタル環境では、従来の流通構造が大きく変化し、オムニチャネルなど新たな形態も登場しています。自社の強みや顧客ニーズを踏まえたチャネル戦略を展開することで、効率的な販売体制を確立し、競争優位性を高めることが可能です。

- 【無料のおすすめ資料】2024年版・絶対押さえるべきWEBマーケティング用語169選

-

AI時代のWEBマーケティングを制する!

基礎から最新トレンドまで、169の必須用語を完全網羅。

「生成AI」「LLM」など注目キーワードも満載!

今すぐ無料ダウンロードして、知識とスキルをアップデートしよう!

シェア

シェア