SEO対策とは

SEOとは、Search Engine Optimization(サーチ・エンジン・オプティマイゼーション)の略で、日本語では「検索エンジン最適化」を意味します。

ユーザーに対して価値のあるコンテンツを提供し、Googleなどの「検索エンジン」に正しく評価されるようにWebページを最適化するための手法です。広告枠は対象に入らず、オーガニック検索(自然検索)枠からの流入に特化しています。

SEOでは有益なコンテンツ作成にとどまらず、検索エンジンに情報を認識させることが重要です。

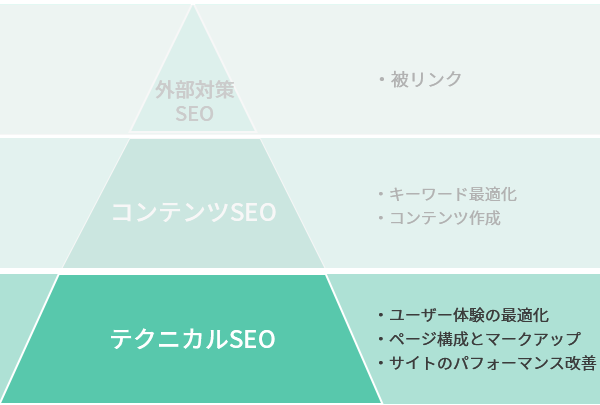

後述するように、SEOと一口に言っても大きく3つに分類できます。これらを総合的に対策することで、初めて「最適化」が身を結びます。

結果として、安定的なアクセスが見込め、問い合わせや資料ダウンロードなどのCV(コンバージョン)にも繋がるでしょう。

なお現状、日本における検索エンジンの市場は、Googleが80%近くを占めています。

そのため日本でSEO対策といえば、Google検索を中心に行うと言って過言ではありません。

SEO対策の種類(3つの重要指標)

さらに、「ページエクスペリエンス最適化」も併せて実施していく必要があります。

なぜなら、Googleはページエクスペリエンスを検索ランキングの要因として導入しているからです。

※ページエクスペリエンスとは、ユーザーがモバイルまたはデスクトップデバイスでウェブページ上の操作を行った際の、情報そのものの価値以外に関するエクスペリエンスの尺度となるシグナルのセットです。

具体的には、Core Web Vitals、モバイル フレンドリー、HTTPS、煩わしいインタースティシャルに関するガイドラインといった検索シグナルが該当します。

参照元:ページ エクスペリエンスの Google 検索結果への影響について

それでは、3つのSEO対策について具体的に解説します。

テクニカルSEO

テクニカルSEOは明確に効果が出やすく、Googleのアルゴリズム変動による影響を受けづらいSEO対策です。

いくら素晴らしいコンテンツを作ったとしても、土台となるサイト内部が整備されていなければ、コンテンツが本来の力を発揮できません。

つまり、テクニカルSEOは、後述するコンテンツSEOと外部対策SEOのパフォーマンスを引き出すための施策とも言えるでしょう。

テクニカルSEOの具体的な施策にはクローラーがサイト内を効率良くクローリングするためのクローラー対策、クローラーに正しくコンテンツを認識させるためのインデックス対策の2種に大別できます。

1つ目のクローラー対策としては、以下の3つを改善・最適化する必要があります。

- 表示速度の改善

- 階層構造の最適化

- モバイルフレンドリーに対応する

一方、インデックス対策は、以下の3点が特に重要です。

- 重複コンテンツを避ける

- リンクやアンカーテキストを適切に設置する

- タイトル・見出し・画像のルールを守る

単にWEBサイトを構築し、テキストや画像を追加するのではなく、クローラーが効率良くサイト内を巡回し、正しく情報を認識できるような設計をする必要があります。

その結果、検索結果の上位に表示される可能性が高まるわけです。

関連記事:「テクニカルSEO」基本のチェックポイント|対策ツールも紹介

また、テクニカルSEOは「内部対策SEO」とも呼ばれています。

合わせて、SEOの内部対策についてもご確認ください。

コンテンツSEO

なぜなら、Googleのアルゴリズムに適応したコンテンツを作らなければ、検索上位に表示されることはないからです。

良質なコンテンツを作ればSEO対策の成果が出るわけではなく、ユーザーが検索したキーワードの意図を読み取りながら、コンテンツを設計していく必要があります。

そのため、各企業のSEO担当者は、日々大小様々なコンテンツ施策に取り組んでいます。

実際にコンテンツSEOで成果を出すためには、以下の流れでコンテンツを作成する必要があります。

自社が作りたいコンテンツを自由に作るのではなく、様々な観点からコンテンツを検討していくことで、検索上位に表示されるようになります。

また、一度コンテンツを作って終わりではなく、その後もタイトルやコンテンツの内容を見直し、改善を図っていく必要があります。

関連記事:コンテンツSEOとは?上位表示に必要な対策方法を解説

外部対策SEO

- 外部リンクの質

- 外部リンクの量

獲得する外部リンクは何でも良いわけではありません。自社サイトと関連性の高いWebサイト、著名なWebサイトなどから「良質な外部リンク」を獲得する必要があります。

質はもちろん、外部リンクの量もSEOに影響を与えます。

基本的な考え方としては、質の高いコンテンツを作成・発信し、他サイトから発リンクしてもらうことで、SEOの外部対策は成立します(被リンクの獲得)。

外部対策SEOはテクニカルSEOやコンテンツSEOと違い、自社でコントロールすることが難しい施策です。

そのため、サイト内部を整備すると共に、以下の2つのポイントを意識したサイト設計をしていきましょう。

- 良質なコンテンツを継続的に作る

- SNSで拡散しやすいサイト設計にする

ユーザーにとって価値があり、Googleにとって理解されやすく拡散したくなるようなコンテンツを作り続けることで、被リンクの獲得を目指しましょう。

関連記事:SEOの外部対策とは?実践方法や注意点を解説

Googleの検索順位が決まる仕組み

そもそも、Googleはどのようにして検索順位を決めているのでしょうか。

Googleの検索順位が決まる仕組みは次の通りです。

- Googleの「クローラー」と呼ばれるロボットが、リンクや以前クロールしたURLなどを元にサイト情報を収集

- このクロールによって、検索エンジンに登録(=インデックス)

- インデックスが完了したら、200以上もの要素を元に検索順位が決められる

クロール、インデックスというステップが必要になるため、例えば公開して間もないサイトのページは、すぐには検索結果には表示されません。検索エンジンのクローラーにサイト内を回遊してもらう必要があるのです。

このように、SEOにおいては「ユーザーの検索クエリに対応する適切なコンテンツを返す」ことに加え、「クローラー対策」も必要です。

関連記事:検索エンジンとは?種類、検索順位の仕組み、SEO対策のポイントについて解説

8つの効果的なSEO対策

各項目をクリックしていただければ、該当箇所に移動します。気になる項目があれば、そこからご確認ください。

ユーザーニーズを予測した検索キーワードの選定

ただし、検索ボリュームの多すぎるキーワードは競合が多く、上位表示の難易度も高いので、はじめからそうしたビッグキーワードばかりを狙うのはおすすめしません。

最初のうちは、検索ボリュームがそれほど高くないロングテール(スモール)キーワードで、上位表示させることを意識するとよいでしょう。

一方で、意味や語句が近いキーワードでページやコンテンツを複数作ることはSEO上、注意が必要です。

例えば、「SEO MEO」というキーワードと「SEO MEO 違い」というキーワードはそれぞれ別のキーワードだと考えがちです。

ですが、それぞれ実際の検索結果を確認すると、表示されている結果はほとんど同じかもしれません。

キーワードを選定する際は、サイトのカテゴリ設計をおこなった上で、キーワードを洗い出し、施策するか否かは実際の検索結果を確認したり、ツール上でコンテンツのカニバリゼーションが発生しないかどうかも確認するようにしましょう。

カニバリゼーションとは、自社サイトの中の複数ページが「同一の検索キーワード」や「同一の検索意図」で競い合ってしまっている状態です。複数の記事があるためにGoogleの評価が分散し、せっかく作成した記事が上位に上がらない、または仮に複数が1ページ以内に入ってもCVRの低い記事が上に表示されてしまう、といったことが起こりかねません。

こうした検討事項を踏まえた上で、ユーザーニーズを予測した検索キーワードを選定し、コンテンツを用意することができれば、WEBサイト全体が検索結果からの玄関口となるだけでなく、ユーザーの検索意図を満たすことになるため、結果として「WEBサイトの目的=ビジネス上のゴール」に貢献することになります。

関連記事:キーワード選定の方法|SEOで上位表示するためのコツを解説

関連記事:ビッグキーワードとは?スモールキーワード・ミドルキーワードとの違い、上位表示の施策について

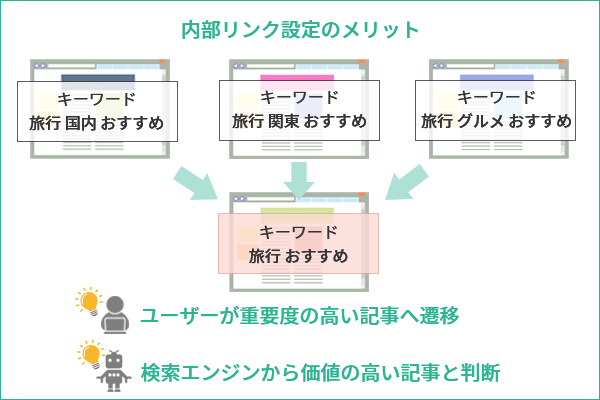

内部リンクの設計

内部リンクとは、サイト内の記事と記事を繋ぐリンクのことです。内部リンクの設計も、SEO対策の基本的な手法の1つです。

内部リンクは、「その記事との関連性が高く、かつ重要度の高い記事へ発リンクする」のが鉄則です。

例えば、「旅行 おすすめ」の記事を検索上位に表示させたいとします。

この場合、「旅行 国内 おすすめ」「旅行 関東 おすすめ」「旅行 グルメ おすすめ」など、より具体的なキーワードの記事から「旅行 おすすめ」の記事へ発リンクすることで、ユーザーが重要度の高い記事へ遷移できるだけでなく、SEOの観点でも検索エンジンから価値の高い記事と判断されるようになります。

サイトにアクセスしたユーザーが、他の記事やページをどれくらい見てまわったか?というデータを「回遊率」といいますが、内部リンクを適切に設計することで、これを改善させることができます。

回遊動線を最適化することで、サイト全体のSEO評価が向上します。

内部リンク動線を設計する際は、記事ページを主体としたメディア型のサイトと、求人サイトや不動産情報サイトなどのデータベース型のサイトで若干異なりますが、内部リンク動線を最適化することで、

- サイト内のユーザー体験が向上する

- クローラビリティーが向上する

- リンク先のSEO評価が上がる

といったメリットがあります。

ただし、関連性がないのに内部リンク動線を設置したり、無闇に内部リンク動線を設置するのは得策ではなく、むしろマイナスの評価になり得るので注意が必要です。

メディアサイトであれば、記事同士の関連性を確認したり、文脈の流れの中で、関連記事へのリンク動線を設置した方がユーザーのためになる場合などは、導線設計をおこなうようにしましょう。

関連記事:内部リンクとは?SEO対策で効果を上げるポイントを解説

<title>(タイトル)タグ・<hx>(見出し)タグのルール

検索結果に表示されるタイトルは、ユーザーのクリックに影響する「サイトの顔」のようなものです。

あるキーワードに関する情報を求めて検索したのに、そのキーワードが含まれていないタイトルをクリックしようとは思わないでしょう。

同様に、各記事の見出し(特に<h2>タグ)でも、不自然だと思われない程度にキーワードを入れましょう。各見出しだけでユーザーが内容を理解できるくらい簡潔に設定することが重要です。

タイトルや見出しに含めるキーワードについても、他の上位サイト(競合)が使用していて、自社で使用できていないキーワードがあれば、

- 不自然にならない程度に使用する

- 場合によっては新たな見出しを追加する

などして、対策を講じていきましょう。

その他にも、

- タイトルの文字数はなるべく32文字以内

- 検索上位を狙いたいキーワードはなるべくタイトルの前半に記載

- 「【2022年最新版】」など、目を引くタイトルになるよう工夫する

- <h2>、<h3>、<h4>を階層に応じて正しく設置する

などの細かいテクニックが多くありますので、タイトルや見出しのルールはしっかり押さえておきましょう。

関連記事:SEOに強いタイトルの付け方とは?最適化のポイントを合わせて紹介

コンテンツの質と量

コンテンツの質を高めるためには、「Needs Met」と「E-E-A-T」という2つの考え方を押さえておきましょう。Needs Metとは「ユーザーニーズの関連性」、E-E-A-Tとは後述するように「エクスペリエンス・専門性・権威性・信頼性」を指します。

すなわち、ユーザーニーズにしっかりと沿った内容、かつ専門的で信頼できる情報が「質の高いコンテンツ」の条件です。

合わせて、必要な情報を丁寧にわかりやすく、掘り下げて伝えるということを地道に続けることも重要といえるでしょう。

一方の「量」という側面では、「ニーズの網羅性」、つまりいかにユーザーが求めている情報を網羅できているかが重要です。

ただ文字数を多く書けば良いというわけではなく、必要な情報を適切な量で伝えなければなりません。

記事の文字数そのものはSEOの評価に関与しませんが、必要な情報を網羅的にまとめる場合、文字数が多くなる傾向にあります。そのため文字数が多い記事が結果的に高評価を得る、ということはあるでしょう。

無理に文字量を増やせば良いわけではなく、あくまでもコンテンツの網羅性や、ユーザーにとって価値がある内容かどうかを考慮することが優先事項。それによってコンテンツの「量」を増やすのです。

結局のところ、質・量ともに「ユーザー目線で有益な情報である」ということがSEO攻略への近道となるのです。

関連記事:SEOと文字数の関係性とは?検索順位を上げるコンテンツのポイントや注意点を解説

被リンク対策(外部対策)

被リンクの獲得は、内部リンク同様、SEO上重要な施策なのです。

ただし、被リンク対策(外部対策)については、ただ単に他サイトから被リンクを受ければ良いというわけではなく、良質なサイトからの被リンクのみ、SEO効果が見込めます。

いくら被リンク対策(外部対策)をおこなっても、外部サイトの質が低ければSEO上の効果は薄いのです。

関連記事:被リンクのSEO効果 良質な被リンクの増やし方を徹底解説

むしろ、一度にたくさんの被リンクを受けたり、同じサイトからの被リンクばかりが増えた場合、SEO上逆効果となる可能性があります。

あくまで自然に被リンクを獲得できるような、良質なコンテンツ作りを目指しましょう。

スマホでのユーザビリティ

サイトは、PC画面だけでなくスマホでの見え方も必ずチェックするようにしてください。

併せて、Googleの提供するモバイルフレンドリーテストで、自サイトのモバイルユーザビリティを確認してみましょう。

またGoogleアナリティクスでは、どのデバイスからのアクセスが多いのかをチェックすることができます。

BtoBビジネス=PCでの閲覧が多いという印象がありますが、実はスマートフォンからのアクセスも同じくらい多い場合もあります。

BtoB、BtoC問わず、モバイルでの体験が最適かどうかを確認するようにしましょう。

関連記事:MFIとは?移行の確認方法やモバイルフレンドリー対策について解説

ページスピードの改善

まずはGoogleのサービスであるPageSpeed Insightsを使用し、サイトのスピードを測定しておきましょう。

また、テクニカルSEOツール「Lumar(旧:DeepCrawl)」でも、これらの指標を一括でチェックできます。

これからのSEOにおいては、ページスピードを含めたUX面が非常に重要な指標となってきます。

ただし、UX改善を感覚的におこなってしまうと、かえってユーザー体験が悪くなってしまったり、専門知識やスキルがなければWEBサイトのページスピードを改善するのは難しいでしょう。

その場合はテクニカルSEO要件を自動解析できるツールを是非活用してみてください。

速度の改善が必要な場合、下記のような対策を講じましょう。

- 次世代フォーマット(WebPなど)で画像を提供する

- 画像ファイルを圧縮する

- Lazy Load(画面上に見えている画像やコンテンツだけを読み込む機能)を導入する

尚、Googleは、2021年6月から、コアウェブバイタル(Core Web Vitals)という指標を、段階的に検索結果のランキング決定要因として導入しています。

ページスピードの改善と合わせて、しっかりとコアウェブバイタル(Core Web Vitals)対策をしていきましょう。

関連記事:Google Core Web Vitals(コアウェブバイタル)とは?LCP・FID・CLSの意味&ランキング改善方法

キーワードの見直し、コンテンツのリライト

仮にキーワード選定に問題がないと考えられる場合は、リライト(記事の修正)をおこなってみましょう。

例えば、単純に【2024年版】などタイトルが更新されていないだけでも順位は下がる可能性があります。

情報の鮮度を保つことはSEO上重要ですので、情報のアップデートを含めて、こまめに記事を更新していくことがポイントです。

テクニカルSEOが最適化されているか、上位競合サイトの記事と比較して情報は不足していないかなど、コンテンツの質と量を高める努力をおこないましょう。

また、一度検索上位に表示されたとしても、定期的に起こるGoogleのアップデートによって、順位が下がってしまうケースが多々あります。

その場合は、アップデート完了後に上位コンテンツとの差分を測り、改善していく必要があるでしょう。

いずれにしても、SEO対策は一度やったら終わりではなく、継続的な施策が必要不可欠なマーケティング手法です。

関連記事:SEOライティングの基礎知識|最低限知っておきたい基本項目や注意点を解説

SEOの重要な対策8つを解説しましたが、実際に施策するのは難しそう…分析する時間が足りないという方は、GMO TECHの結果にこだわるSEOコンサルティングにお任せください。

SEO対策の基盤をトータルで構築し、集客最適化・売上最大化を実現いたします。SEOにお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

GMO TECHにSEOを相談するSEO対策をおこなう4つのメリット

- サイトへ継続的にアクセスを集められる

- サイトからの収益が生まれやすい

- 質の高いユーザーをサイトに呼び込める

- 中長期的にサイトのファンが生まれる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

もちろん、サイトを運営する目的によってSEOで得られるメリットは異なります。

ただし、インターネットを活用してビジネスをするのであれば、サイトのアクセスを集めることは必須です。

サイトのアクセスを増やすための手段として、SEO対策は検討すべき施策と言えます。

サイトへ継続的にアクセスを集められる

まず1つ目のメリットはSEO対策をおこなうことで、WEBサイトへ継続的にアクセスを集めるられることです。

検索需要のあるキーワードであれば、検索ボリュームと順位に応じて、一定数のアクセスを継続的に集めることが可能です。

SEO対策の結果、WEBサイトが1位に表示できれば、仮に5位で表示される場合よりも、多くのアクセスを集めることができるでしょう。

なぜなら、検索したユーザーは基本的に上位の記事からアクセスをする傾向にあるからです。

SNSの投稿に代表される、いわゆるフロー型のコンテンツと異なり、SEO対策がなされているコンテンツは検索順位に基づき、絶えずアクセスが集まるいわゆるストック型のコンテンツです。

継続的にコンテンツを作っていけば、WEBサイトそのものが継続的にアクセスを集めてくれる「資産」となります。

サイトからの収益が生まれやすい

SEO対策をおこなう2つ目のメリットはWEBサイトからの収益が生まれやすいことです。

1つ目のメリット(サイトへ継続的にアクセスを集めることができる)とも繋がりますが、特定のサイトに継続的なアクセスを集めることができれば、その内の何人かは直接商品を買ってくれる可能性があります。

BtoBビジネスの場合は問い合わせや資料のダウンロードが定期的に発生し、その後の成約にまで繋がることもあるでしょう。

質の高いユーザーをサイトに呼び込める

SEO対策をおこなう3つ目のメリットは質の高いユーザーをサイトに呼び込むことが可能になることです。

いくらサイトにアクセスを集められたとしても、収益に繋がらなければ、あまり意味がありません。

Googleなどで検索するユーザーは何かしらの情報が得たい、商品やサービスを買いたい、どこかに出かけたいなど、ニーズが明確なユーザーです。

そのような「行動が明確化された」質の高いユーザーをサイトに呼び込む機会が増えるわけです。

中長期的にサイトのファンが生まれる

SEO対策をおこなう4つ目のメリットは中長期的にサイトのファンが生まれることです。

ユーザーにとって役に立つコンテンツ、価値あるコンテンツを作り続けることは、結果的にユーザーとの信頼関係構築につながります。

コンテンツを通じて、ユーザーとの接触頻度が増えると、ユーザーはサイトまたは執筆者を信用・信頼し、ファンになってくれる可能性も高くなります。

SEO対策をおこなう3つのデメリット

- 成果が出るまでに時間がかかる

- 運営体制を整えるために、人的リソースが必要になる

- 業種や業態などによって上位表示させる難易度が異なる

SEO対策にあたっては、社内のリソースやビジネスモデル等の自社の状況を鑑み、慎重に進める必要があります。

もちろん、長期的視点で安定した事業を作りたいのであればSEO対策は必須と言っていいでしょう。

成果が出るまでに時間がかかる

SEO対策をおこなう際のデメリットの1つ目は成果が出るまでに、どうしても時間がかかってしまうことです。

新規でWEBサイトを立ち上げた場合、仮に1つ目の記事の内容が素晴らしかったとしても、サイト内に関連するコンテンツも少なく、WEBサイトのドメイン運用歴も浅い状態なので、Googleからの評価を得られません。

成果が出るまでにはSEOのポイントを押さえながら、一定数のコンテンツを作っていく必要があります。

Googleのサーチコンソールヘルプ SEOのスターターガイドの中でも、

成果が出るまで時間がかかることを忘れないでください。変更に着手してからメリットが得られるようになるまで、通常は4か月から1年かかります。

と記載されています。

運営体制を整えるために、人的リソースが必要になる

SEO対策をおこなう際のデメリットの2つ目は運営体制を整えるために、人的リソースが必要になる点です。

まず、自社内でSEOを推進していく場合、SEOの領域に詳しい人材が最低限必要になります。

もちろん、一人でSEO対策を推進していくには限界があり、内製で進めるのか一部の業務を外注するのかに関わらず、人的リソースを確保する必要があるでしょう。

業種や業態などによって上位表示させる難易度が異なる

SEO対策をおこなう際のデメリットの3つ目は業種や業態などによって上位表示させる難易度が異なることです。

例えば、非常にニッチかつ競合があまりSEO対策を実施していないような市場の場合、SEO対策に取り組めば、比較的簡単に成果が出るかもしれません。

ですが、例えば「ダイエット市場」のような沢山の商品やサービスがひしめき合う市場の場合は、SEOに取り組んでいる事業者も多く、サイトを上位表示させることは容易ではないでしょう。

自社内の状況と、競合を把握した上でのSEO戦略が成功の鍵を握ります。

GMO TECHのSEOコンサルティングでは、ヒアリングの上で競合調査・サイトの問題点分析を徹底的におこないます。上位表示だけでなく売上アップを目指したコンサルティングをご提供いたします。SEO業者、Web集客の代理店選びでお悩みならまずはお気軽にお問い合わせください。

GMO TECHにSEOを相談するSEO対策にかかる費用は?

上述したように、SEO対策は大きく「コンテンツSEO」「内部SEO」「外部SEO」の3種類に分けられます。基本的に、SEO対策は自分一人でも実践可能です。

ただし、より本格的にSEO対策に取り組む場合、外部に協力を依頼することも選択肢の一つに入るでしょう。その場合、総合的にSEO対策を行う「SEOコンサルティング」や、新たなサイト設計の際に必要な「調査・分析・企画」を依頼する「SEOサイト設計」なども費用に加わります。

以下がおおよその費用相場です。

| SEO対策内容 | 費用相場 |

|---|---|

| SEOコンサルティング費用 | 10万~50万円程度 |

| コンテンツSEO費用 | 5万~30万円程度 |

| 内部SEO対策費用 | 10万~100万円程度 |

| 外部SEO対策費用 | 1万~15万円程度 |

| SEOサイト設計費用 | 10万~100万円程度 |

関連記事:SEO対策にかかる費用はどれくらい?気になる相場を詳しく紹介

Googleが重視するコンテンツの評価基準

もちろん、良質なコンテンツさえ作れば、必ず検索上位に表示されるのか?というと、そういうわけではありません。

ユーザーを理解することに加えて、検索順位をコントロールするGoogle検索の仕組みに対する理解も必要となります。

Googleが掲げる10の事実

ですが、Googleが掲げる10の事実をもとに、「ユーザーが求める、価値ある良質なコンテンツを作る」ことが最も大切なことに変わりはありません。

-

ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

-

1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

-

遅いより速いほうがいい。

-

ウェブ上の民主主義は機能する。

-

情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

-

悪事を働かなくてもお金は稼げる。

-

世の中にはまだまだ情報があふれている。

-

情報のニーズはすべての国境を越える。

-

スーツがなくても真剣に仕事はできる。

-

「すばらしい」では足りない。

評価基準①「E-E-A-T」

Googleは、検索品質評価ガイドラインの中でも、特にE-E-A-Tを重視しています。

E-E-A-Tとは、

- Experience(エクスペリエンス)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

の頭文字を取ったものです。

コンテンツを作る際は、これらの4つの要素をしっかり取り入れることで「良質なコンテンツ」として評価されやすくなります。

関連記事:E-E-A-T(旧E-A-T)をわかりやすく解説|構成要素や対策方法も

評価基準②「YMYL」

YMYLはYour Money or Your Lifeの略語で、「人々の将来の幸福、健康、経済的安定、安全に潜在的に影響を与えるテーマ」を指します。

これらのテーマに関連するコンテンツに誤情報が含まれていると、ユーザーの生活にネガティブな影響を与える可能性もあります。

特にYMYLの関連記事を扱う場合、E-E-A-Tを徹底して質を追求しましょう。

関連記事:YMYLとは?これからのSEO・サイト運営で気をつけるべきポイントを解説

評価基準③「不正をしない」

Googleが定めるガイドラインに反して、正攻法を用いずに上位表示を狙う手法を「ブラックハットSEO」と呼びます。

検索エンジンの精度がまだ低かった時代、このブラックハットSEOが横行していました。

Googleの検索アルゴリズムをかいくぐり、記事品質を蔑ろにしたWebサイトを作成して上位表示させていたのです。

現在では無効であるどころか、こうした不正行為はペナルティとなっています。

あくまでもユーザーファーストの高品質なコンテンツを作成することに重きを置く姿勢が重要です。

関連記事:ブラックハットSEOとは?ホワイトハットSEOとの違いや有効性について解説

アルゴリズムアップデートを理解する

Googleは、理想の検索エンジンに進化すべく、アルゴリズムやランキングのロジックを日々見直し、アップデートしています。

そのほとんどが些細な変更ですが、年に2~4回程度、「コアアップデート」と呼ばれる大規模な改良がおこなわれます。

アルゴリズムアップデートは広範囲に大きな影響を及ぼすことが多く、Googleは実施前に周知をおこないます。

WEBサイト運営者は、これらをタイムリーにキャッチし、正しく内容を理解することが重要となります。

アルゴリズムそのものを修正するアップデート

- コアアップデート(コアアルゴリズムアップデート)

- パンダアップデート

- ペンギンアップデート

デジタルの進化や時代の流れに合わせて、指標を追加・修正するアップデート

- モバイルフレンドリーアップデート

- ページエクスペリエンスアップデート

WEB上で発生する様々な問題を解決するためのアップデート

- ペイデイローンアップデート

- 医療健康アップデート

【2024年最新】Googleコアアップデート情報

2024年には、計4回のコアアップデートが行われています(執筆中の12月13日時点で、4回目のコアアップデートが展開中)。

とりわけ、3回目のコアアップデート(11月12日〜12月6日)が行われた直後、間髪を入れずに4回目が開始され、SEO関係者が驚きを持ってサイトの分析にあたっています。4回目も2週間を予定しているとのことです。

Googleは4回目の実施に関して、「先月もコアアップデートがあったのに、今月もコアアップデートがあるのはなぜかと疑問に思うかもしれませんが、私たちは常に改善しているさまざまなコアシステムを持っています」と公式のX上で発表。つまり、直前の3回目にロールアウトされたコアアップデートとは異なるコアシステムの改善を目指していると推測できます。

なお、短期間でコアアップデートが行われることは珍しくなく、2023年にも10月と11月に2ヶ月連続で発生しています。

Googleのコアアップデートの情報を速やかにキャッチアップし、順次対応することが重要です。

関連記事:【2024年12月最新】Googleコアアップデートの歴史まとめ

SEO対策のための必須ツール

Google サーチコンソール(Search Console)

ユーザー分析においては、主にサイトに辿り着くまでの行動を分析することができ、Googleアカウントがあれば、誰でも無料で使用できます。

作成したコンテンツが検索結果に何回表示されたか、そのうち何回クリックされたか、どんなキーワードで流入を獲得できているか、などの検索パフォーマンスを確認できるほか、各コンテンツのインデックス状況を確認したり、サイトにおけるユーザー体験を視覚的に確認することができます。

関連記事:Googleサーチコンソールの使い方|登録・設定方法も合わせて解説

Google アナリティクス(Analytics)

サーチコンソールがサイトに辿り着くまでのユーザーの動きを分析するツールであるのに対し、アナリティクスはサイト内に入ってきたユーザーの動きを分析するツールになります。

こちらも、Googleアカウントがあれば、誰でも無料で使用することができます。

サイト全体または各ページのセッション数、ユーザー数、ページビュー数、平均滞在時間などの情報や流入経路、コンバージョンの計測など、SEOに限らず、インターネット上でビジネスをおこなう上での課題から改善策までを策定できるツールとなっています。

関連記事:GA4とは?Google Analytics 4の基本と設定方法を解説

Google サーチコンソール(Search Console)、Google アナリティクス(Analytics)以外にも、SEO対策に使える便利なツールがたくさんあります。詳細はこちらの記事をご確認ください。

Lumar(ルマー)

250以上のSEO内部評価指標を簡単簡潔に把握することが可能

これまで見つけられなかったサイトの改善点の把握ができ、更にSEO担当者が手作業でチェックする膨大な時間が短縮され、他の作業に時間を割くことが可能になります。

JavaScriptを使用したサイトもクロール可能

Lumarは、ページレンダリングサービスを使用して、最新の検索エンジンと同様にJavaScriptを実行できるため、JavaScriptがSEOに悪影響を及ぼしていないか確認することが可能になります。

急な自然検索トラフィックの減少に対処することが可能

定期的なクロールにより、サイトのクロールデータを蓄積することで、急な自然検索トラフィックの減少が起こった際にその原因調査が可能になります。

今ならURLを入れるだけでサイト内部の問題点を一括検出できる、無料のデモクロールも試せます。ここである程度、勝手を掴むと良いでしょう。

今すぐサイトを無料診断するSEO対策のコンサルティング事例

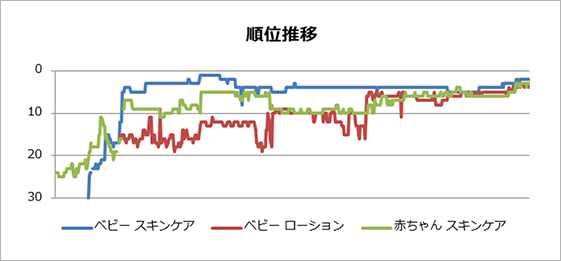

事例①難易度の高いキーワードで上位表示を達成!(例:ベビー用品サイト)

- 【課題】

- 通販サイト内のコンテンツ追加は定期的に実施しているが、ベビー関連キーワードにおける検索順位が低迷しており、サイト全体への検索流入が少ない状態でした。サイト全体の検索流入を改善し、売上高の改善を図りたいという要望をいただきました。

- 【解決施策】

- サイト全体の流入キーワードの推移を分析しました。流入が下降したキーワードや流入が伸び悩んでいるキーワードをピックアップし、施策内容の見直しをはかりました。既存コンテンツの内部施策を実施するとともに、テキストコンテンツの追加対応をおこないました。

- 【施策結果】

- サイトの内部施策を実施しました。「ベビーローション」「赤ちゃん スキンケア」「ベビー スキンケア」など難易度の高いキーワードで10位以内の表示を達成できました。

事例②サイト全体で検索エンジン評価を改善!(例:美容外科サイト)

- 【課題】

- サイト全体への流入が伸び悩んでおり、売上にも直結しておりました。

指名キーワード以外での自然流入が少ない状態で、サイト全体への流入を上げることで改善していきたいとお考えでした。

- 【解決施策】

- サイト全体でロングテールワードの取りこぼしの精査を実施しました。

HTMLマークアップを最適化して、新たに企画ページを追加していき、今まで追えてなかったロングテールワードの囲い込みをおこないました。

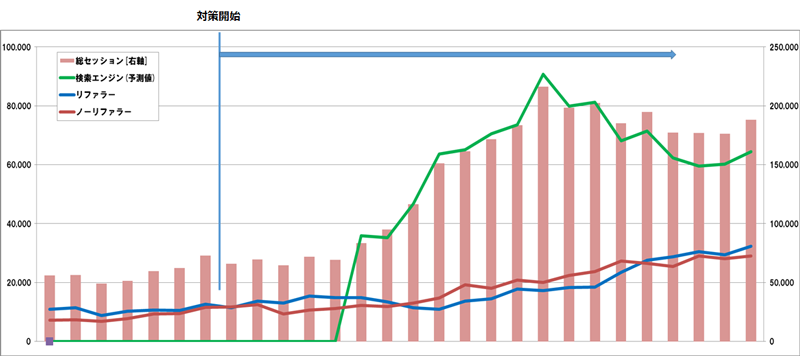

- 【施策結果】

- SEO内部施策とコンテンツの改善で美容外科サイト全体の評価が向上し、対策開始から1年後に流入数が昨年比で279%まで上昇いたしました。

事例③主要商品のビックキーワードで上位表示を達成!(例:証券会社サイト)

- 【課題】

- 主要商品名キーワードでの順位が低迷し、自然流入が少ない状態でした。

それに伴い、会員数が伸び悩んでおりました。

- 【解決施策】

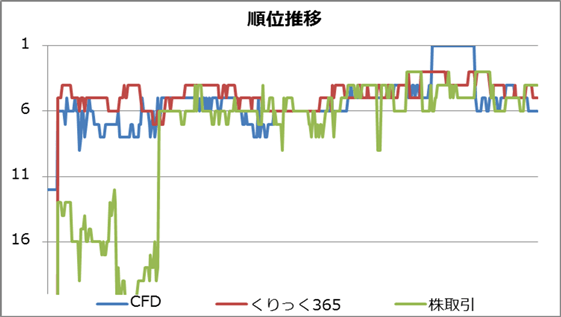

- まずはサイト全体の構造の見直しから入り、内部施策を実施。順位の経過を見つつ、基礎的な内部施策で拾い切れなかったキーワードを拾えるようなコンテンツ提案を随時おこないました。

- 【施策結果】

- 株式取引サイトで難易度の高いキーワード『CFD』『くりっく365』『株取引』が10位圏外の状況でしたが、コンテンツ改善により、大幅に順位をあげました。

AI時代におけるSEO対策

2022年の終わり頃にChatGPTが話題を集め、それ以後、生成AIが広く注目されるようになりました。Webメディアにおいても生成AIによるコンテンツ制作が一般化しつつあり、GoogleもAI生成コンテンツに関する概略的な説明を発表。制作方法を問わず、高品質なコンテンツが重要であることを強調しました。

さらにGoogleの新機能「AI Overview」と、満を持して登場したApple独自の生成AI「Apple Intelligence」によって、ユーザーの検索行動にも少なからず変化が見られることが予想されます。

また、OpenAIがプロト版を公開している次世代AI検索「Search GPT」が今後一般に普及すれば、新たな検索行動が生まれる可能性も大いにあるでしょう。

AI OverviewとApple Intelligence

Googleは2023年8月30日、検索結果に生成AIを導入する新機能「SGE(Search Generative Experience)」を発表しました。その後、SGEからAI Overviewへと名称を変更しています。

AI Overviewは、生成AIと検索の融合した検索体験です。主な機能は生成AIによる検索結果の要約で、検索キーワードに応じてAIが適切な回答を自動生成し、検索結果ページのトップに表示します。

また、米Apple社は2024年9月9日にiPhoneの新型機「16」シリーズを発表。新型の4機種全てにApple独自の生成AI「Apple Intelligence」が搭載されることになりました。Apple Intelligenceでは、文章の校正や作成支援、画像生成に加えて、より賢くなったSiriとテキストで会話することが可能です。

AI時代に検索ユーザーの行動はどう変わる?

AIの発展により、検索ユーザーの行動の大きな変容が推測できます。例えば、以下のような行動がますます一般化するのではないでしょうか。

1.音声検索の普及

AI駆動の音声アシスタント(Google Assistant、Amazon Alexa、Apple Siriなど)の進化により、ユーザーはキーボードではなく声を使って検索を行うことが増える

2.対話型AIの増加

対話型AI(チャットボットやAIアシスタント)の精度が上がることで、ユーザーは直接AIに質問したり、情報を求めることが増加する

3.パーソナライズされた結果の提供

AIはユーザーの過去の行動、嗜好、居場所を学習し、よりパーソナライズされた検索結果を提供できるようになるため、より個別化された情報を求める

4.ビジュアル検索の利用

AI技術によって、画像や動画を使ったビジュアル検索が普及する可能性があり、テキストベースの検索に依存しない行動が増加する

5.即時情報への期待

AIが情報を瞬時に解析、統合、提供する能力を高めることで、ユーザーはすぐに答えを得られる期待を持つようになる

6.プラットフォーム依存の多様化

ユーザーがGoogle検索以外のプラットフォームで情報を取得することで、行動パターンが分散または変化する可能性がある

検索エンジンは不要に?

上記の不可避的な変化が予測できる中、それでも検索エンジンは今後もなくならないだろうと考えられます。

なぜなら、専門性が高い情報、実用的で詳細な情報、信頼性に担保された情報を必要とするユーザーにとって、検索エンジンはこれまでと変わらずに有用と言えるからです。また、企業が特化した情報を検索する際にも、依然として検索ニーズは存在するでしょう。

AI時代にSEO施策者が留意すべきこと

それでは、AI時代にSEO施策者が留意すべきことは何でしょうか。

コンテンツの「質」と、コンテンツの新たな「方向性」の2つに分けて解説します。

コンテンツの質

1.ユーザーのクエリ

AIが組み込まれた検索エンジンは、自然言語処理を通じて文脈を理解する能力が向上しています。キーワード単位での最適化ではなく、ユーザーが発するクエリの意図と関連性を強く反映した、高品質で文脈に沿ったコンテンツ作成が重要になるでしょう。

2.E-E-A-T

先述したように、E-E-A-TはすでにGoogleの評価基準において重要な指標です。今後、AIのアルゴリズムが発展していく中で、情報の専門性、権威性、信頼性を評価する能力がより高まっていくでしょう。そのため、専門知識を持つ著者のプロフィールや信頼できる情報源へのリンク(バックリンク)を活用することが、SEOにおいて新たに重要な側面になるはずです。

3.ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上

AIはページの読み込み速度やユーザーエンゲージメントをますます重視するでしょう。モバイルフレンドリーなデザイン、ページ速度の最適化、ユーザーニーズに合わせたインターフェースが重要なSEO対策になります。

4.パーソナライズされた検索

AIは個々の行動履歴や購買履歴に基づいて、サービスやコンテンツを提供することが可能です。逆にいえば、個々のユーザーに最も関連性の高いコンテンツを提供するためのターゲティング戦略が求められます。

コンテンツの新たな方向性

1.対話型プラットフォーム

AIがさまざまな情報源を統合して提供できるようになると、検索自体が単なるテキストベースのシステムから、より双方向的で文脈に基づいた対話型プラットフォームに切り替わることが予想されます。また、検索行動は他のサービスやプラットフォームと密に結びつくと考えられ、より複合的な視点でコンテンツを作成する必要があるでしょう。

2.音声とビジュアル

前述したように、AIを用いて音声入力や画像入力による検索が普及し、情報取得の方法が多様化する可能性が高くなります。ユーザー視点に立ち、より音声とビジュアル検索を強化したコンテンツが重要になるでしょう。

求められるユーザーファーストのSEO対策

対策は多岐に渡りますが、AI技術の発展によって今まで以上にユーザーファーストのコンテンツが求められる、という点ではどれも一致しています。この変化に順応することが、AI時代におけるSEO対策に不可欠になるのでしょう。

【まとめ】SEO対策の基本手法をマスターしよう

今回は、SEOの意味や目的を踏まえて、具体的なSEO対策手法についても紹介してきました。

「SEO」と言っても、具体的なSEO対策手法は

- テクニカルSEO

- コンテンツSEO

- 外部施策SEO

の3つに大別できます。

実際にSEO対策を進めていくかどうかを検討する際は、メリットとデメリットを理解した上で、判断すると良いでしょう。

SEOはサイトに継続的なアクセスを集め、何らかのコンバージョン数を増やすことで、結果的に売上の向上に繋げられるメリットがあります。

一方、SEOで成果が出るまでには一定の期間が必要であり、人的リソースを割く必要があるという、ある種のデメリットを理解した上で、施策を行うか否かの判断が必要です。

更に、SEOで成果を出すには、ユーザーにとって良質かつ価値あるコンテンツを作ると共に、Googleの理想とする考え方やGoogleの検索アルゴリズムについて理解する必要があります。

具体的には、

- Googleが掲げる10の事実を踏まえたコンテンツを作成する

- Googleの検索順位が決まる仕組みを理解する

- E-E-A-T を満たすページやコンテンツを作成する

- 検索アルゴリズムは定期的にアップデートされ続ける

ことを理解した上で、ページやコンテンツの作成が必要です。

そして、最後にSEOでまずやるべき8つの基本対策をご紹介しました。改めておさらいすると、次の通りです。

- 適切なキーワード選定

- 内部リンクの設計

- <title>(タイトル)タグ・<hx>のルール

- コンテンツの質と量

- 被リンク対策(外部対策)

- スマホでのユーザビリティ

- ページスピードの改善

- キーワードの見直し、コンテンツのリライト

SEOの対策としては、どれも基本中の基本となりますので、SEO初心者はまずこの8項目から1つずつ取り組むようにしてみましょう。

GMO TECHのSEO方針

その調査・分析結果を基に、お客様にとって最も効果のあるキーワードで内部対策を提供していきます。

ユーザーの検索ストーリーに沿った対策キーワードを設計し、それに合わせたランディングページの最適化を実施することで検索結果における優位なポジションの確立を目指します。

検索エンジン(特にGoogle)は、「ユーザーの検索の背景にある意図を理解し、検索結果を通して答えを提供することで、ユーザー体験を最大化したい」と考えています。

そのため、サイトの構造ならびにコンテンツは、検索順位と密接に結びついており、サイト側にもユーザー体験を最大化するためのおもてなしが求められます。

検索キーワード市場における、順位状況を考慮した場合、コンテンツとユーザーとの接点に改善余地がある状況となります。検索キーワードの順位状況を鑑みたSEOを導入することで、順位と流入の最大化を図ります。

GMO TECHにSEOを相談するGMO TECHが提供するSEOコンサルティング

- ユーザー行動調査は、実際にお客様のWebサイトに訪れたユーザーが、どのような動きをしているのか・どこをクリックしているのか・どこで離脱しているのかを可視化して、サイト内の改善に役立てます。

- アクセス解析は、解析ツールを用いて、現状のWebサイトがどうなっているのか、どの経路からのユーザーが効果的なのかを可視化していきます。

- 競合分析は、「ビジネス上の競合」と「SEO上の競合」の2つが存在しており、それぞれの競合がどういったキーワードで流入しているかを可視化して、ミートしていきます。

SEOのよくあるご質問

-

- 自社にとってSEO対策は必要でしょうか?

- 中長期的にビジネスで成果を出したいのであれば、WEBサイトのSEO対策は必要不可欠であると考えます。

SEOは「Googleを攻略する」というテクニック的な一面も確かにありますが、情報を求めているユーザーに対して、適切に自社が作った情報(コンテンツ)を届けるという意味でも、避けては通れないマーケティング施策だと考えております。

-

- SEO対策は自社内で実施することができますか?

- SEO対策は内製(自社内)で進めていただくことも可能でございます。ただし、SEOに関する知識や経験の有無、現状のSEO課題によって施策する内容が異なりますし、簡単にできるわけではございません。

例えば、メディアサイトを運営していて、良いコンテンツを作れたとしても、サイトの土台となるテクニカルSEO施策ができていなければ、コンテンツ本来のパフォーマンスが出ずに、悩んでしまうこともあるでしょう。可能であれば、はじめはSEO事業者や専門家と施策を進めながら、徐々に内製化を進めていくことをお勧めします。

-

- SEO対策にあたって意識すべきことはなんでしょうか?

- ユーザーと検索エンジンそれぞれの目線に立ったサイト作りが大切です。

ユーザーがどのような情報を求めているのか意図を読み取り、ユーザーの立場に立ったコンテンツを用意しましょう。

ユーザーにとって価値があり使いやすいサイトは、検索エンジンからも評価されます。

また、検索エンジンが正しくサイトを評価できるよう、検索エンジンにとって読みやすいサイト構造にすることも重要です。

-

- 実装難易度が低く、かつSEO優先度が高い施策の例を教えてください。

- 検索結果上のクリック率に大きく関わる<title>タグ・<meta>タグdescriptionや、検索エンジンがページのテーマを正しく理解できるようにするための見出しタグの設定から取り組んでいただくことを推奨いたします。

Google サーチコンソールを用いて、自サイトの掲載順位や問題点を一度確認しておくことも大切です。

-

- SEO対策の効果が表れるまでにどの位かかりますか?

- 検索エンジン最適化のチューニング作業完了後、おおよそ1ヶ月~で効果が表れる傾向にあります。

検索エンジンのアルゴリズム・施策内容・競合状況によって、効果時期が多少変動しますので、予めご了承ください。

-

- GMO TECHにSEOコンサルティングをお願いした場合、料金はいくら位になりますか?

- 現状のサイトの課題やサイト規模、競合などにもよりコンサルティング工数が大きく変動するため、一度内容をお伺いして都度お見積りをとらせていただいております。

-

- SEOコンサルティングの契約期間はどのくらいになりますか?

- 基本的にお客様のご都合にあわせて、柔軟に対応可能です。

一般的にPDCAを実装して結果を出すために6か月位をおすすめしておりますが、3カ月単位の短期間契約をされるお客様もございますし1年単位でご契約いただく場合もございます。

-

- サイト制作をするにあたり、SEOの設計監修だけお願いすることは可能でしょうか?

- SEOの設計監修のみのご契約も可能でございます。

必要となるサイト設計資料、ディレクトリマップのチェック、アドバイスなどすることもできます。作業ボリュームや難易度にあわせ個別見積もりさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

-

- SEO対策とリスティング広告のどちらが効果ありますか?

- リスティング広告は即効性がありますが、長期の配信となるとかなりコスト高となります。

ユーザーが特定のキーワードで検索した場合、リスティング広告より自然検索の方がクリック率が高いというデータもあります。まずは、お客様の現状をヒアリングさせていただき、最適なプランをご提案させていただきます。

ツイート

ツイート シェア

シェア ツイート

ツイート シェア

シェア