LTV(Life Time Value)の意味とは?計算方法や効果を最大化させる施策例をわかりやすく解説

当然ですが、商品・サービスの購入は1回きりよりも継続してくれた方が企業としてはありがたいでしょう。

つまりリピーターを増やして売上を伸そう、という考え方がLTVです。

「モノが売れない時代」と言われる現代において、企業が生き抜いていくには非常に重要な考え方になるので、今回はLTVについて詳しく解説していきます。

本記事でLTVについての知識を深め、生き残り戦略を考えていきましょう。

LTVとは

LTV(ライフタイムバリュー:Life Time Value)とは、企業が1顧客から得られる売上の総額のことを指します。

日本語では「顧客生涯価値」とも言われています。新規顧客獲得が難しいと言われている現代において、企業が生き残るためにはこのLTVを高めることが必須です。

また、新規顧客獲得には既存顧客の5倍コストがかかると言われる「1:5の法則」や、企業売上の8割は既存客の2割が支えていることを表す「パレートの法則(8:2の法則)」に見られるように、獲得が難しい新規顧客よりも既存顧客に手をかけた方が良いのは自明の理です。

効率良く収益性を高めるには、LTVを高めるのが一番の近道だと言えるでしょう。

LTVの考え方が向いているビジネスモデル

LTVは、LTVの伸び率がダイレクトにビジネスの成長につながるという観点から、「サブスクリプション系SaaSのビジネスモデル」に最適な考え方です。

月額、もしくは年額で費用を払ってもらいサービスを提供するビジネスモデルであるため、顧客の継続率によって収益が左右されます。

つまり顧客が解約さえしなければ、安定的に収益を確保できるとも言えます。

一方、LTVの対義語であるOTV(ワンタイムバリュー)においては、「買いきり型のビジネスモデル」が向いています。

OTV(ワンタイムバリュー:One Time Value)とは、1回の購入で得られる売上のことを言います。

たとえば不動産のように生涯に渡って何度も購入することがない、かつ高額な商材の場合は短期間で結果が出やすいという特徴があり、まさにOTVの考えに即していると言えるでしょう。

LTVと違い、顧客との接点は購入時のみであり、継続的に収益が発生することはありません。

毎回新規顧客を獲得する必要があるため、不景気で経済活動が冷え込んでいるときには不向きな考え方と言えます。

企業が目指すべきLTVの指標について

企業がLTVの考え方を取り入れる際には、まず指標を定める必要がありますが、ここでは指標を設定する前に知っておきたい平均LTVの考え方を紹介します。

後述するLTVの計算方法でLTVがわかれば、必然的にCAC(顧客獲得費用)も定まってきます。

企業の平均LTVはどのくらい?

企業の平均LTVは、ビジネスモデルや業態によって変動するため一概に言えません。

しかし目安としては「LTV/CAC>3x」、つまりLTVがCACの3倍以上であれば、健全な水準にあると考えても大丈夫です。

CAC(カスタマーアクイジションコスト:Customer Acquisition Cost=顧客獲得費用)とは、1顧客を獲得するのにかかった営業からマーケティングなどのトータルコストのことを言います。

CACは下記の計算式で求めることができます。

■CAC計算式

CAC =(一定期間の販売促進・広告費用+営業給与+代理店手数料+賞与+間接費)÷ 一定期間の新規顧客獲得数

たとえばLTVが3万円のサービスの場合、CACが1万円以下であれば、LTVがCACの3倍以上になるので問題ないでしょう。

LTVがCACの3倍と言わず、さらに高くなればなるほど広告費を増やしてCACを上げることができるようになるため、企業の成長にも大きく貢献してくれます。

LTVがわかればCACの指標がわかる

LTVの指標は「LTV>CAC+既存顧客維持コスト」とすることが一般的です。

LTVが「CAC+既存顧客維持コスト」よりも高い状態というのは、継続的に利益を投じてくれるロイヤリティ(ロイヤルティ)の高い顧客を維持拡大できていることを意味します。

これにより企業の売上・利益は右肩上がりに伸びることが想定されるでしょう。

反対に「LTV<CAC+既存顧客維持コスト」、つまりLTVが低い状態は赤字を意味するので、マーケティング施策を見直す必要があります。

LTVが低いと常に新規顧客を獲得しなければならない状態に陥り、労力がかかる割に収益性は上がらない事態になるので避けたいところです。

粗利(売上-原価)が高く、かつ顧客の購買継続頻度(期間)が長くなればなるほどLTVが上がり、業績も企業も大きく成長していきます。

LTVを算出する計算方法を解説

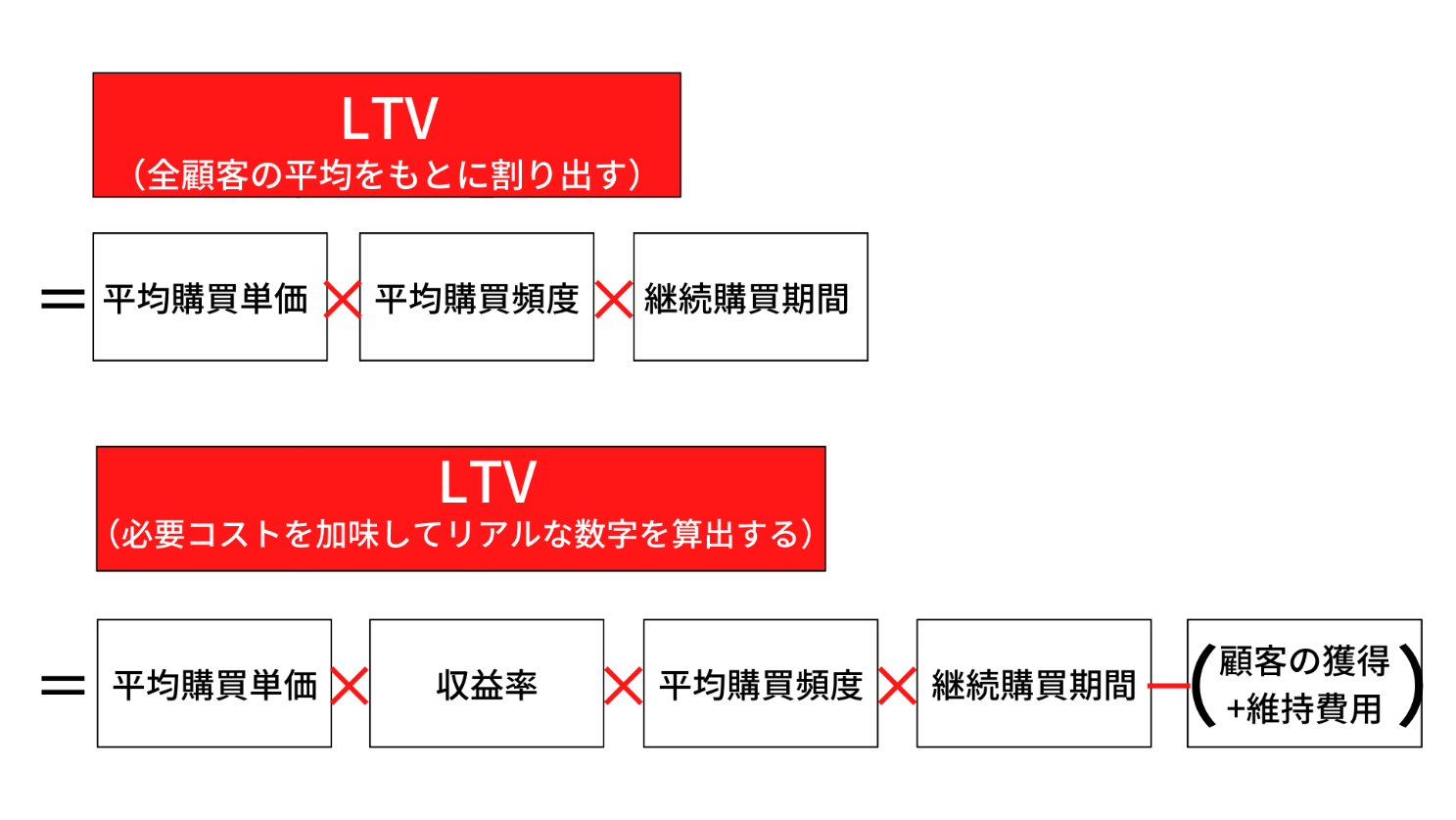

LTVの算出方法は複数あり、商材の性質によって算出方法が異なります。

一般的には、下記の「全顧客の平均値からLTVを割り出す」計算式が用いられます。

もしくは、実際の必要経費を加味して、よりリアルな数字を算出できる計算式もあり、ケースバイケースで使い分けます。

上記以外にも代表的な計算例があるので、下記に記載しておきます。

- LTV = 顧客の平均購入単価 × 平均購入回数

- LTV =(売上高-売上原価)÷ 購入者数

- LTV = 平均購買単価 × 収益率 × 購買頻度 × 継続購買期間 − (新規顧客獲得コスト/人 + 既存顧客の維持コスト/人)

当然ですが、いずれにしても計算式においても、LTVがマイナスになるとビジネスが成り立たないことになります。

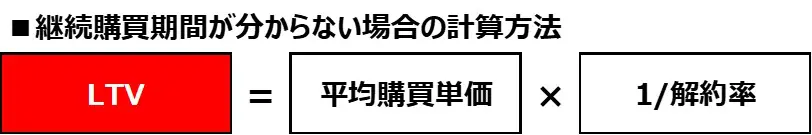

顧客がいつまで継続購入するかわからない場合

LTVの計算において、先に紹介した式にも出てきた「顧客の継続購買期間(平均継続期間)」がわからない場合もあるでしょう。

そうした場合は、下記の計算式でもLTVを算出できます。

解約率(チャーンレート:Churn Rate)とは、一定期間中に失った顧客の割合を指します。

測定頻度はビジネスの性質によって異なり、1年単位の場合もあれば、1週間単位で測定を行う場合もあります。

SaaS企業においては毎日測定する企業もあるようです。

解約率を求める計算式は「解約率=一定期間中に失った顧客数÷当初の顧客数」です。

LTVを簡単に算出できるツール紹介

LTVを簡単に算出できるツールがあるので、2つご紹介します。

- LTV計算

LTVを「1回の取引の収益 × 年間購買回数 × 平均年数」で自動計算できるツールです。

それぞれの項目に数字を入力して「計算する」をクリックするだけで簡単にLTVを求められるので計算の際に活用してみましょう。

- カスタマーサービス測定指標計算用ツール

HubSpotが提供するExcelのテンプレートです。

無料でダウンロード可能なうえに、LTVをはじめ、CASTやCAC、LTV対CACなど、ビジネスに必要な指標を簡単に算出できます。

LTVを向上するためのマーケティング施策

LTVはサブスクだけなく、メーカーや小売・飲食業界でも重要視されています。

これらの業種では、アップセルとクロスセルのマーケティング手法が活用されています。

アップセルとは、顧客が購入した商品と同じ種類の上位版を提案して購入してもらうことを指します。

顧客単価を引き上げることで、顧客数を増やすことなく売上総額を増やすことができます。

たとえば健康食品のEC販売で低価格のトライアルセットを購入した顧客に、単価の高い定期コースを案内して購入してもらう、といった具合です。

一方クロスセルとは、顧客が購入を検討している商品とは別の商品を提案して購入を検討してもらうことを指します。

また、購入を検討している商品と組み合わせて使用できる商品を提案して、同時購入を促すこともクロスセルにあたります。

アップセルと同じく客単価を上げられるので、顧客数を増やすことなく売上総額を引き上げることができます。

たとえばECサイトでユーザーに対して、購入履歴から関連商品をレコメンドし購入してもらう、といった具合です。

【LTV向上の施策例】メーカー・小売業

メーカー・小売業などで実施されているLTVの向上施策は下記の3つです。

- 購入単価を上げる

- 購入頻度・期間を上げる

- 収益率を上げる

それぞれで事例も紹介しているので参考にしてみてください。

購入単価を上げる

先に紹介した「アップセル」と「クロスセル」を使用して、下記の事例のように購入単価をあげる施策が行われています。

- アップセルの事例:キャンペーンでアップグレードした商品を顧客に体験させる

- クロスセルの事例1:PC+ソフトウェアのように別の商品と組み合わせる「バンドル」手法

- クロスセルの事例2:レストランのセットメニューのように複数の商品 × サービスを組み合わせた「セット販売」手法

「セット販売」を行う際は、同時にどんな商品がよく購入されているのかを分析する「バスケット分析」を行うと、効果的な「セット」を作り出せます。

購入頻度・期間を上げる

購入頻度や期間を上げるための方法として、「レコメンド(リコメンド)」「リマインド」「FSP」などの手法を活用するのがおすすめです。

- レコメンドの事例:過去の利用履歴から顧客の属性や嗜好に応じた商品を提案する

- リマインドの事例:利用頻度が下がった顧客や消耗品の買い替えタイミングで商品を提案する

- FSP(フリークエント・ショッパーズ・プログラム)の事例:マイレージやポイントカードに応じた特典を提供

リピート率、優良顧客率ともに優秀なのに売上が伸びない場合は、離反予兆の分析を行うと良いでしょう。

離反しそうな顧客を分析して適切なアプローチをかけることで、購入頻度・期間の向上につながります。

収益率を上げる

収益率を上げるための方法としては、「コスト・ロス削減の取り組み」や「松竹梅の法則」などがあります。

- コスト・ロス削減の取組事例:リモートワークを取り入れてオフィスを縮小し賃料を減少する

- 松竹梅の法則の事例:3種類の価格帯を用意し、そのうち真ん中の価格帯の利益率を高めに設定する

コスト・ロスの削減により不必要に発生していた無駄なコストを削減し、コストの無駄を見直すことで結果的に収益の向上につなげます。

松竹梅の法則では、「安い方が良いけど、質は落としたくない」という購買心理をうまく活用して、中価格帯の商品を販促。

「竹」だけを用意した場合は「買うか買わないか」の選択になりますが、「松竹梅」を用意した場合は、ちょうどよい価格帯として「竹」の販促が行いやすくなり、結果的に売り上げを立てやすくなります。

【LTV向上の施策例】サブスクリプション(SaaS)

次にサブスクリプション(SaaS)などで実施されているLTVの向上施策を3つ紹介します。

- ARPUを上げる

- チャーンレートを下げる

- CAC・既存顧客の維持コストを下げる

- BtoBとBtoCでの施策の違い

サブスクリプションに関しても事例を紹介しているので、参考にしてみてください。

ARPU(アープ)を上げる

「ARPU(アープ:Average Revenue Per User)」とは、顧客1人あたりの売上金額を表す指標のことを指します。

主に携帯電話などの通信事業において用いられる指標ですが、昨今ではインターネットやアプリビジネスにおいても使用されています。

ARPUは「売り上げ÷顧客数」で求められますが、先にも触れているとおり新規顧客獲得はあまり現実的ではないので、売り上げをアップする必要があります。

そこで、ARPU(アープ)を上げるための活用される手法が「アップセル」と「クロスセル」というわけです。

- アップセルの事例:グレードを上げたプランを提案する

- クロスセルの事例:オプションのサービスを提案する

チャーンレートを下げる

チャーンレートを下げるための方法としては「オンボーディング」という手法があります。

オンボーディング(on-boarding)とは、自社顧客に商品・サービスの使い方や機能の理解を促し、導入から成果創出までの支援を行うことを指します。

顧客のサービスの利用状況を把握し、顧客と定期的にコンタクトを取るとより高い効果が期待できます。

商品・サービスの体験から得られる満足度を高められるので、継続購買期間を伸ばすのに効果的です。

顧客ごとの状況に合わせた使い方の説明や、問題点を即座に解決できるようなサポート体制の導入。

CAC・既存顧客の維持コストを下げる

CAC・既存顧客の維持コストを下げるための方法として「口コミ利用」「顧客のファン化」などがあります。

- 口コミ利用の事例:SNSに投稿してもらいやすい商品展開をする

- 顧客のファン化の事例:EC販売のファッションブランドで商品を着用してインスタライブを行う

SNS自体は無料で利用できるうえに、「拡散」しやすいという特徴を持つため、上手に活用できれば顧客獲得のためのコスト削減につながります。

BtoBとBtoCでの施策の違い

「BtoB」ビジネスと「BtoC」ビジネスでのLTV向上施策における違いは以下のとおりです。

- BtoB:手薄になりがちなサポート体制の整備を行い、満足度を上げる

- BtoC:消費スタイルは「モノからコト」に変化していることから、顧客体験の充実を重視すると良い

両者は上記のような違いはあれど根本的には違わず、「顧客体験」がLTVを上げる鍵となります。

LTVを向上させた企業の成功事例

さまざまな施策がありますが、それらの特徴を活かしてLTVの向上に成功した企業の事例を4つ紹介します。

- 株式会社FCT

- カゴメ株式会社

- サクラフォレスト株式会社

- 株式会社はぐくみプラス

それぞれ施策は異なりますが、共通するのはやはり「顧客体験」です。顧客体験を向上させることにより、結果的にLTVを改善できています。

【アップセル×クロスセルでLTVを向上!】(株)FTC

美のカリスマとして有名な君島十和子さんがブランドアイコンとして就任している株式会社FTCでは、アップセル×クロスセルの実施でLTVの向上に成功しています。

「どの商品を買えば良いか分からない」という声に対して、王道十和子セットというトライアルセットを開発・提供。

以前は顧客自ら化粧品を選ぶスタイルで商品を提供していましたが、トライアル後に定期購入を勧めたところ、多くの方が定期購入を選んだそうです。

また新規でマスカラやミストで顧客獲得を試みたところ、新規数は300%、LTVは4倍にも向上しています。

【顧客へのロイヤリティ対応でLTVを向上!】カゴメ(株)

原材料費の高騰や物流コストの増加により売り上げ悪化が続いていたカゴメ株式会社では、顧客へのロイヤリティ対応でLTVの向上に成功しています。

メイン施策となったのが、「コールセンター業務のアウトソース化」です。

電話での注文が多くコールセンターがパンクしていたカゴメ株式会社。

提携企業とコールセンターの改革を推進したところ、半年でLTVが前年比28%増となったそうです。

【ユーザビリティを高めてLTVを向上!】サクラフォレスト(株)

健康食品や化粧品などを展開しているサクラフォレスト株式会社は、ユーザビリティを高めてLTVの向上に成功しています。

知名度とユーザビリティの高いAmazon Payを導入し、決済方法を拡大。

導入後、すぐにAmazon Payの決済比率が高まり、またカゴに入れたまま結局購入されない、カゴ落ち率まで改善したそうです。

さらにAmazon Payは、他のクレジットカードと同程度のLTVをたたき出し、売り上げを伸ばしています。

【CV率の大幅改善でLTVを向上!】(株)はぐくみプラス

通販大国で知られる福岡ではその名を知らない人はいないほどの有名企業である株式会社はぐくみプラスは、CV率の大幅改善でLTVの向上に成功しています。

メイン施策は「ECサイトのデザイン改善」「顧客情報の一元管理」「業務効率化」の3本柱です。

これらの施策がうまくいったことでCV率が大幅改善。それによりLTVの改善にも成功しています。

OTVをLTVへモデルチェンジさせる

物が飽和状態となっている昨今。

消費者は「モノ」への興味をなくしつつあります。

加えて音楽や動画配信が主流だったサブスクサービスが、自動車や洋服など、買い切り商品の代表的な商品にまで範囲を広げたため、より一層「モノ」への依存度が低下しています。

そのため一回買い切りのOTVを軸にマーケティング施策を展開するのは非常に危険。

OTVからLTVへ、以下のような形でモデルチェンジを図る必要があります。

- リピーターを増やすのが難しい商材に対して、買い替えのタイミングにリマインドアプローチ

- 顧客属性や嗜好に応じた類似商材をリコメンドする

- カーリースやサブスク型住居のように、従来であれば買い切り型ビジネスの商材だった自動車や家を長期的に課金してもらえるような形でサービスを提供する

ビジネスモデルの変更は企業にとって大きな冒険となりますが、「モノが売れない時代」においてはLTVを高めていく方が、安全な道だと言えるでしょう。

LTVを最大化して効率良く収益を上げよう

ビジネスにおいて当然のことですが、需要がなければ供給しても意味がありません。

時代によってこの需要は変化していくので、トレンドに合わせたビジネスの展開が必須です。

それはときにビジネスモデルの変化を伴うこともあるでしょう。そして「モノが売れない時代」である現代ではLTVの考え方が重要です。

時代に淘汰されないため、LTVを取り入れて収益性を高めていきましょう。

- 【無料のおすすめ資料】2024年版・絶対押さえるべきWEBマーケティング用語169選

-

AI時代のWEBマーケティングを制する!

基礎から最新トレンドまで、169の必須用語を完全網羅。

「生成AI」「LLM」など注目キーワードも満載!

今すぐ無料ダウンロードして、知識とスキルをアップデートしよう!

シェア

シェア