コピペチェックツールの選び方3つのポイントを分かりやすく解説

しかし、コピペチェックツールは無料と有料のものに分かれていたり、回数制限やチェック可能な文字数もバラバラで、どれを選ぶべきか判断が難しいでしょう。

本記事では、「コスパ」「チェック可能な文字数」「使いやすさ」の3点に絞った選び方のポイントや、おすすめの無料・有料コピペチェックツールを厳選して紹介しています。

コピペチェックツールとは?

Web上やPC上で書かれた文章をコピーして、別のところに貼り付けることを、「コピペ(コピー&ペースト)」と言います。

コピペは、大学生の課題レポートやWebライターの受注記事などで、楽をするための手段として用いられます。例えば、文章の依頼主が専業アフィリエイターで、労力を減らすために記事作成を外注したとすると、納品された記事が表現の一部を僅かに変えただけのコピペ文章では、かけたお金や時間が無駄になったり自サイトの評価を下げてしまうことにもなりかねません。

このように、大きなリスクをともなうモラルのない「コピペ」という行為を見抜き、記事の品質を保つためのツールが、コピペチェックツールなのです。

コピペチェックツールを選ぶ際の3つのポイント

コピペチェックツールを選ぶうえで、大切なポイントが3つあります。

それは、「コスパ」「チェック可能な文字数」「使いやすさ」です。

自分の目的とツールの特徴や機能性が合致しているか、無料と有料の違いは何か、チェック可能な文字数が少なすぎないかなど、焦点を絞って選んでいきましょう。

コスパ

コスパはコストパフォーマンスの略です。コスト(費用)に対してどれだけのパフォーマンス(成果)が得られるかという意味ですが、コピペチェックツールには無料と有料のものがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

【無料コピペチェックツールの特徴】

- お金がかからない

- 使用回数に制限がある

- チェック可能な文字数に制限がある

【有料コピペチェックツールの特徴】

- お金がかかる

- 使用回数が無制限のツールが多い

- チェック可能な文字数が無制限のツールが多い

- 文節ごとに判別して赤文字で表示してくれるツールもある

無料のコピペチェックツールでもある程度の精査はできますが、4,000字以上など文字数の多い文章に対しては有料ツールを使った方がコスパがいい場合もあります。

自分の目的と利用範囲をきちんと把握して、適切なツールを選びましょう。

チェック可能な文字数

コピペチェックツールは、有料でも無料でも、チェック可能な文字数に差があります。少ないもので1,000文字から、多いものだと文字数無制限まで様々です。

例えば、以下のツールのように、無料版と有料版では制限の回数が変わります。

【chiyo-co】

- 無料版:1回1,000文字・10回まで

- 有料版:100回まで

【CopyContentDetector】

- 無料版:4,000文字まで

- 有料版:8,000文字まで

上記のように、コピペチェックツールの無料版と有料版の違いは、使用回数と文字数の差にあります。自分がチェックしたい文章は何文字なのか、何回使えれば十分なのかをきちんと把握したうえで、目的に応じたコピペチェックツールを選びましょう。

使いやすさ

コピペチェックツールを選ぶうえで、使いやすさはとても重要です。

コピペチェックを行う場合、判定したい文章をツールに読み込ませる作業が必要になりますが、読み込みに至るまでの工程が複雑過ぎると時間を無駄にしてしまいます。

また、判定結果が出るまでの時間もツールによって様々です。文章を読み込むまでの工程に加えて、結果が出るまでの時間にも注目して選んでみてください。

コピペチェック10ツールを徹底比較

おすすめのコピペチェックツールは、以下の10ツールです。

| ツール | コスパ | チェック可能な文字数 | 使いやすさ |

|---|---|---|---|

| こぴらん | ★★★★★ | 最大4,000文字 | ★★★★★ |

| CopyContentDetector | ★★★★★ | 最大4,000文字 | ★★★☆☆ |

| 剽窃チェッカー | ★★★★★ | 最大2,000文字 | ★★☆☆☆ |

| コピペチェック(剽窃チェッカー) | ★★★★★ | 最大1,000単語 | ★★★★☆ |

| iThenticate | ★☆☆☆☆ | 最大50,000文字 | ★★★☆☆ |

| sujiko.jp | ★★★★★ | 制限無(URL単位) | ★★★☆☆ |

| CopyMonitor | ★★★★☆ | 最大30,000文字 | ★★★★☆ |

| chiyo-co | ★★☆☆☆ | 1,000文字で1カウント | ★★★☆☆ |

| コピペルナー | ★★★☆☆ | 最大12,394文字

(1ファイルあたり) |

★★★★☆ |

| コピペリン | ★★★★☆ | 無制限 | ★★★★★ |

上述のように、コピペチェックツールは無料で使えるものと有料のものに分かれ、それぞれにおいて特におすすめのツールがあります。

無料のおすすめコピペチェックツール3選

無料のコピペチェックツールには数多くの種類がありますが、その中でもおすすめのコピペチェックツールは以下の3つです。

- こぴらん

- CopyContentDetector

- コピペチェック(剽窃チェッカー)

上記3つは、特に有名で使い勝手も良く、多くのユーザーに愛されているツールです。

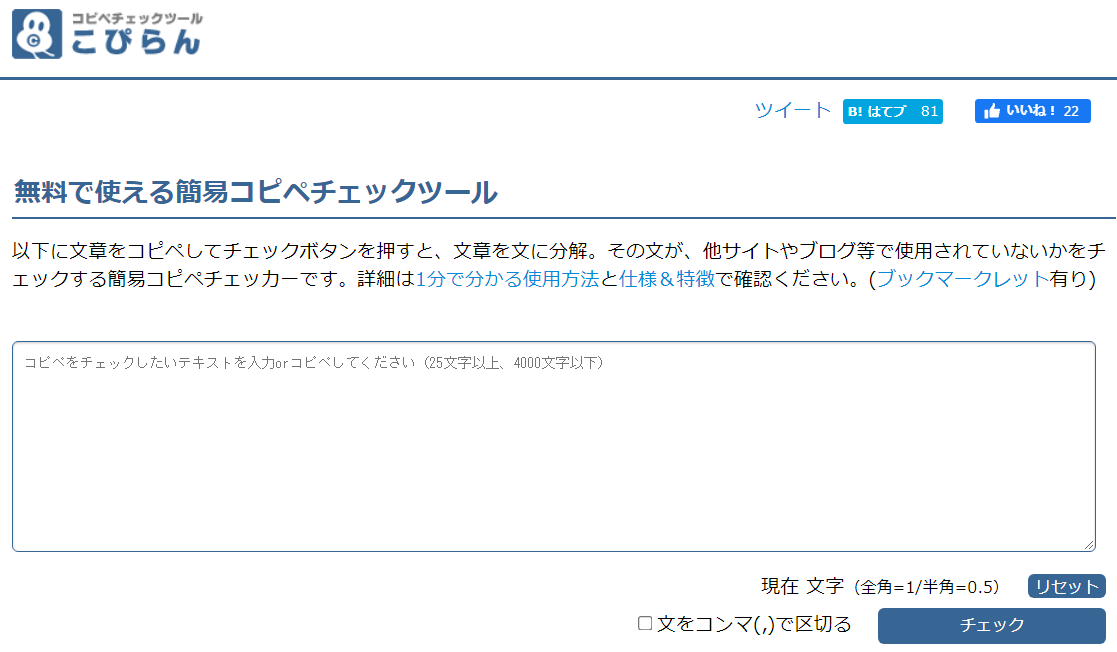

こぴらん

こぴらんは、入力フォームに文章を入力してボタンを押すだけで、簡単に判別ができるコピペチェックツールです。

半角0.5字、全角を1文字としてカウントし、1文節あたり80文字未満に区切ってコピペチェックを行います。

チェックされた結果は【類似数】という形で表示され、類似数「無」ならコピペされていない、類似数1ならコピペの可能性があるという仕様になっています。

とりあえずお金をかけずにコピペチェックツールを試してみたいという場合は、ぜひ、こぴらんを使ってみてください。

CopyContentDetector

CopyContentDetector(コピーコンテンツディテクター)は、一覧表示だけでなく詳細な判別結果を確認することができるコピペチェックツールです。

「チェックする」ボタンを押した後、「詳細表示」ボタンを押すと、より詳しい内容が見られます。

詳細画面では、他サイトと似ている文章がどれなのか3色で表示され、完全一致・部分一致などに分けて確認することができます。

縦スクロール表示なので慣れるまでは分かりにくいですが、無料でも詳細な結果まで確認できるのはありがたいですね。

無料のコピペチェックツールでも、ある程度の精度や詳しさを求めたい人には、CopyContentDetectorがおすすめです。

コピペチェック(剽窃チェッカー)

コピペチェック(剽窃チェッカー)は、海外製のコピペチェックツールです。入力フォームに文字を入力するか、判定してほしいサイトのURLを入力することでコピペチェック判定が行えます。

コピペチェック(剽窃チェッカー)は文字数の単位が他ツールと違い、「1,000言葉」となっています。1つの単語を「1言葉」として扱い、有料版だと最大3,000言葉まで判別できます。

判定結果は3つの項目で判定することができ、コピペ判定されると「盗作●●%」、コピペされていないのであれば、「ユニーク●●%」という表示でコピペ判定ができます。多少日本語翻訳がおかしい部分がありますが、コピペ判定の判断材料の1つとして盗作チェッカーも使ってみては如何でしょうか。

有料のおすすめコピペチェックツール3選

有料のコピペチェックツールは価格がピンキリで、高いものだと年間80万円以上になるものもありますが、その中でもおすすめなのが以下の3つです。

- コピペリン

- chiyo-co

- CopyMonitor

有料のコピペチェックツールには、大学や教育機関向けに作られているものもあります。個人向けと法人向けで料金がかなり違うため、自分がどういった目的で使うのかを事前にきちんと把握しておきましょう。

コピペリン

コピペリンは文字数無制限でコピペチェックができる、月額制の有料コピペチェックツールです。年間契約だと月々500円(税別)とかなりコスパが良く、シンプルで使いやすい画面が特徴です。有料のコピペチェックツールは色々ありますが、月々500円で使えるのはかなり助かりますよね。

シンプル表示と詳細表示で切り替えることができ、詳細表示にすると「完全コピー文字数」「一部コピー文字数」「照合文章一致率」「判定文章一致率」の4つで詳しい判定結果を確認することができます。有料のコピペチェックツールを個人で使いたい場合は、機能・コスパ共にコピペリンがおすすめです。

chiyo-co

chiyo-co(ちよこ)は1,000文字を一区切りとしてコピペの判定ができる、回数制限のあるコピペチェックツールです。無料版では10回まで、有料版では最大2,000回までを上限としてコピペの判定を行えます。有料版の一番安いプランは月額4,400円(税込)で、月100回を目安に使用することができます。

無料版の場合はチェック完了までに時間がかかり、3,000文字に対して10分かかることもあるようです。コピペ判定はグラフやキーフレーズクラウドなど、視覚的に分かりやすい形で確認できるため便利です。時間がかかっても高精度で判定してほしい場合は、chiyo-coがおすすめです。

CopyMonitor

CopyMonitorは、主に教育機関・研究機関向けに提供されているコピペチェックツールです。入力フォームに文字を入力する形式ではなく、文書ファイルをアップロードしてインターネット上の各コンテンツと比較しコピペ判定を行います。

簡易表示画面では、平均類似度や最高類似度などを%表示で確認することができ、詳細表示画面にて実際に類似判定をされた文章を目視で確認できます。主な用途は教育機関・研究機関向けですが、個人でも利用可能です。

個人で利用する場合は、6ヶ月で49,500円(税別)で、月額が約8,250円になります。120回まで文書をアップロードして使うことができます。

SEOを考えるうえでコピペを避けるべき3つの理由

SEOを考えるうえで、コピペは必ず避けなければなりません。コピペをすることで、「ペナルティを受けるリスク」「著作権を侵害するリスク」「ユーザーの信頼を失うリスク」という3つのリスクが生じるからです。

自分を守るためにも安易な気持ちでのコピペは絶対にやめましょう。

ペナルティを受けるリスク

自分のサイトが検索エンジン上に表示されなくなったときの原因として、「ペナルティ」を受けたことが考えられます。ペナルティは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンが作ったガイドラインに抵触した際に課せられる罰則のことです。

コピペをするとペナルティの対象となり、自分のサイトが検索エンジン上から強制的に排除されてしまう可能性があります。

検索エンジンは、ユーザーに役立つコンテンツの表示を目指しています。コピペされた文章のあるサイトはその意志に反することになり、検索エンジン側はコピペサイトを排除しようと動きます。

そのため、サイトを作る側もコピペチェックが必須になってくるのです。

著作権を侵害するリスク

有料で販売されている書籍・雑誌・教材などを無断でコピペしてネット上に公開するのは、犯罪行為になりますよね。

過去に海賊版の漫画を違法にアップロードしていた「漫画村」というサイトがありましたが、著作権を侵害しているとして2018年4月に閉鎖されました。

コピペ行為も、この例と同じです。無断で他人の文章を使用して公開することは、場合によっては著作権侵害にあたり、罰則の対象となる恐れがあります。

ユーザーの信頼を失うリスク

自分のサイトがユーザーからの信頼を失うことは、大きな損害と言えるでしょう。

どんなにアクセス数や知名度があるサイトでも、投稿されているコンテンツが他サイトからのコピペだと判明したら、ユーザーは間違いなく離れていってしまいます。

自分のサイトを訪れてくれているユーザーの信頼を失わないためにも、コピペは避けなければならないのです。

コピペではなく引用をするときの方法

コピペと間違えやすい言葉として、「引用」があります。

引用は、著作権法で決められたルールに従って表記することで、書籍やインターネット上のコンテンツを全く同じ形で使用することができます。

また、参考文献の表記方法も媒体によって異なります。

書籍上で引用する場合は、【著者又は編集者名、本のタイトル、出版社、出版年、◯ページ】を記載しなければいけませんが、インターネット上ではそれに加えて【URL・閲覧日】も必要になります。

媒体別の引用ルールは、以下の通りです。

| 媒体 | 引用時の記載情報 |

|---|---|

| 本 | 著者又は編集者名、本のタイトル、出版社、出版年、ページ名 |

| 論文 | 著者、論文のタイトル、論文が掲載されている雑誌、論集のタイトル、編集者の名前、巻号、出版社、出版年、ページ |

| インターネット上の記事 | 執筆者(組織名)、記事のタイトル、記事の発行年、URL、閲覧日 |

| 政府資料、e-Stat | e-Statの参考文献の表記 実施機関, 「調査項目」, 調査名, 公開日 |

| 新聞記事、電子新聞 | 新聞記事の参考文献の表記、著者、記事のタイトル、新聞名、発行日、朝刊か夕刊か、ページ |

まとめ

ここまで、コピペチェックツールの概要や選び方、おすすめのコピペチェックツール、コピペがいけない理由を解説してきました。

自分のサイトのコンテンツを作るときや、大学のレポートのチェックをするときなどで、コピペチェックは必須と言っても過言ではない工程です。せっかくサイトを作ったのに、知らないうちにコピペと判定されてしまっては悲しいですよね。

コピペチェックツールを効果的に活用して、SEO上のペナルティに引っかからないように気を付けていきましょう。

- SEO対策でビジネスを加速させる

-

SEO対策でこんな思い込みしていませんか?

- 大きいキーワードボリュームが取れないと売上が上がらない・・

- コンサルに頼んでもなかなか改善しない

- SEOはコンテンツさえ良ければ上がる

大事なのは自社にあったビジネス設計です。

御社の課題解決に直結するSEO施策をご提案します

ツイート

ツイート シェア

シェア