ディスプレイ広告とは?リスティング広告・DSP広告との違いや運用メリット

多くの企業がこの広告手法を活用し、潜在顧客へのアプローチやブランド認知の拡大を図っています。しかし、「本当に効果があるの?」「リスティング広告とどう違うの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

本記事では、リスティング広告やDSP広告との違いを整理しながら、ディスプレイ広告を効果的に運用するためのポイントを解説します。

読めば、自社マーケティングにおいてどのようにディスプレイ広告を活かせばよいかが明確になり、成果につながる戦略を描けるようになるでしょう。

ディスプレイ広告とは

ディスプレイ広告とは、Webサイトやアプリ上の広告枠に表示される広告のことを指します。検索結果画面に表示されるリスティング広告とは異なり、ページの上下左右、記事間やサイドバーなど、視認性の高いエリアに自然な形で表示されるのが特徴です。

広告の形式も多彩で、画像バナーや動画広告、テキスト広告といったフォーマットに対応しており、視覚的にユーザーへ訴求できるメリットがあります。YouTubeやニュースサイト、レシピアプリなど、広告ネットワークを通じて幅広いメディアに表示されるため、認知拡大や潜在層へのアプローチに適しています。

たとえば、Googleが提供する「Googleディスプレイネットワーク(GDN)」やYahoo!の「Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)」などが代表的な配信先となります。広告主はこれらのネットワークを活用し、ユーザーの興味関心や行動履歴に基づいた広告配信を行うことができます。

リスティング広告との違い

リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果画面に表示されるテキスト型広告です。ユーザーが特定のキーワードで検索した際、その検索意図に応じて表示されるため、「今すぐ買いたい」「探している」など具体的なニーズを持つ顕在層にアプローチできる点が強みです。

一方、ディスプレイ広告はWebサイトやアプリの広告枠に表示されるため、検索行動を伴わないユーザーにも接触可能です。認知目的での活用や、サイト訪問者への再アプローチ(リターゲティング)にも適しています。

以下の表は両者の主な違いをまとめたものです。

【リスティング広告とディスプレイ広告の比較表】

| 比較項目 | リスティング広告 | ディスプレイ広告 |

|---|---|---|

| 表示場所 | GoogleやYahoo!などの検索結果画面の上部や下部 | Webサイトやアプリの広告枠 |

| 広告形式 | テキストのみ | 画像、動画、テキストなど多様な形式 |

| アプローチできるターゲット |

|

|

| クリック単価 |

|

|

| クリック率 |

|

|

| リターゲティング | 検索時のみ接点を持てる | 継続的な接点を持てる |

DSP広告との違い

DSP広告とは、「Demand-Side Platform」の略で、複数のアドネットワークに対して広告を一括で出稿・管理できる配信システムです。リアルタイムで広告枠の入札(RTB)を行い、より効果的に広告を配信できるのが特徴です。

ディスプレイ広告は、媒体(たとえばGDNやYDAなど)が提供する固定の広告枠に配信されることが多く、配信先はあらかじめ定められているケースが一般的です。一方で、DSP広告は広告枠を自動で買い付けるため、より多様かつ広範囲な配信が可能になります。

また、DSP広告ではユーザーの属性情報や興味関心、過去の行動履歴などをもとにした、より高度なターゲティングが可能です。以下に違いを整理しました。

【DSP広告とディスプレイ広告の比較表】

| 比較項目 | DSP広告 | ディスプレイ広告 |

|---|---|---|

| 配信方式 |

|

|

| 課金体系 |

|

|

| 主な用途 |

|

|

| ターゲティング精度 |

|

|

| 配信範囲 |

|

|

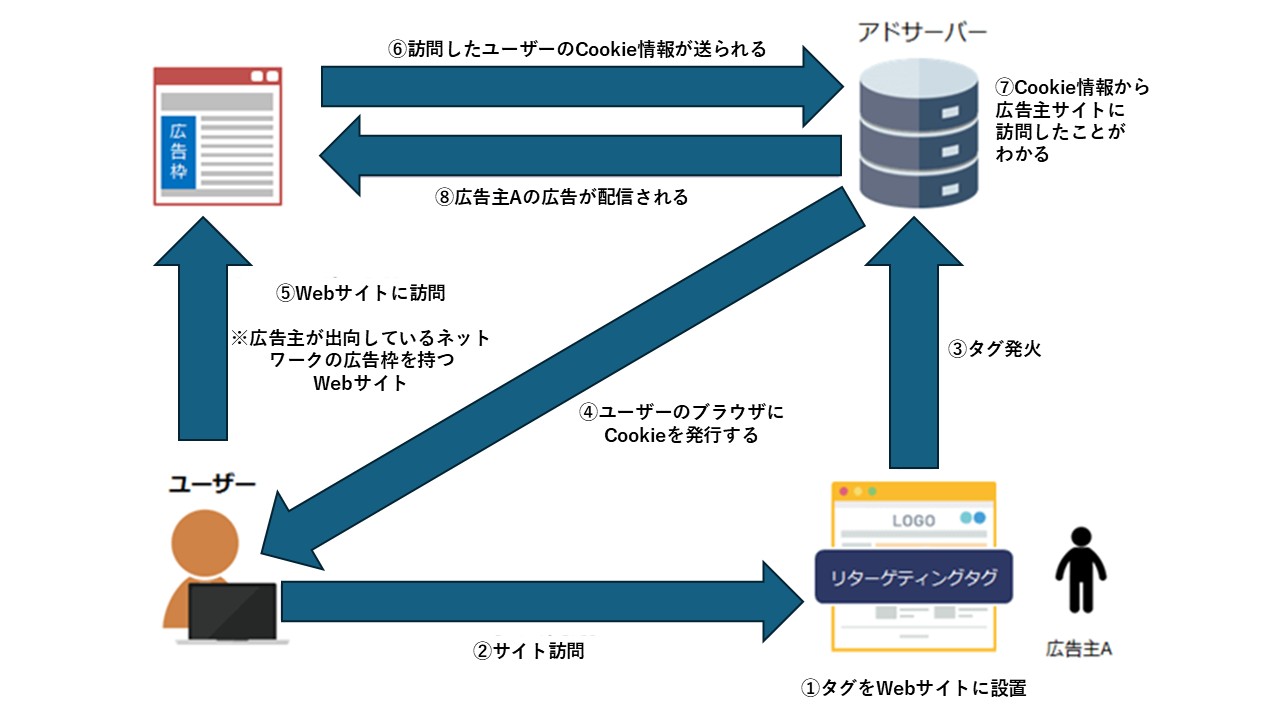

ディスプレイ広告が表示される仕組みは?

ディスプレイ広告とは、ユーザーがWebサイトを閲覧したり、スマートフォンでアプリを使ったりする際に、画面の一部に自動的に表示される広告を指します。この広告が表示される背景には、アドサーバーと呼ばれる配信システムの働きがあります。

ユーザーがあるWebサイトを開くと、そのページの広告枠に対して広告リクエストが送信されます。このリクエストを受けたアドサーバーは、広告主があらかじめ設定したターゲティング条件や入札金額、表示の優先度などをもとに、最も適切な広告を自動で選定します。その後、選ばれた広告がページ上に読み込まれ、ユーザーの画面に表示されるという仕組みです。

とくにDSP(デマンドサイドプラットフォーム)を通じて配信される広告では、ユーザーの興味関心や過去の行動データをもとに、瞬時に広告枠のオークションが行われ、わずか数百ミリ秒の間に広告が決定・表示されます。これによって、よりパーソナライズされた広告体験が実現されているのです。

ディスプレイ広告の表示例

ディスプレイ広告は、主にWebサイトやアプリ内の特定の広告枠に表示されます。代表的な掲載箇所としては、ニュース記事の上下やサイドバー、ショッピングサイトの商品一覧の間、動画サイトの再生前後、またはSNSフィード内など、ユーザーの目に入りやすいエリアが挙げられます。こうした配置は、自然な閲覧の流れを妨げずに視認性を高める設計がなされています。

また、広告の表示形式も多様です。静止画像のバナー形式や動きのあるGIF広告、数秒〜数十秒の動画広告、カルーセル形式で複数の画像を切り替えて表示するものまで幅広く存在します。たとえば、旅行サイトを訪れた直後に他のページで旅行プランの広告がバナーで表示されたり、ショッピングアプリを開いたときにセール動画が自動再生されたりといった具合です。

このようにディスプレイ広告は、ユーザー体験に溶け込むようにさまざまな場所・形式で展開されており、広告主にとっても柔軟なアプローチが可能な手法として活用されています。

ディスプレイ広告のメリット

ディスプレイ広告とは、検索行動を伴わないユーザーにも広告を届けられる点が特徴で、認知拡大や興味喚起を目的とした施策として非常に有効です。とくに、Webサイトやアプリの広告枠に表示される特性を活かして、視覚的なアプローチを通じた訴求ができる点が強みです。

また、広告主はターゲットの属性や興味関心、過去の行動などをもとに柔軟な設定を行えるため、自社の商品やサービスに最適なユーザー層に効率よくアプローチできます。クリック単価が比較的安価で予算調整も行いやすいため、費用対効果を重視する中小企業や個人事業主にも活用されることが多くなっています。

ここからは、ディスプレイ広告がもつ4つの主要なメリットについて詳しく見ていきましょう。

潜在層への効果的なアプローチができる

ディスプレイ広告は、まだ具体的な商品やサービスを検索していない「潜在層」にリーチするのに最適です。潜在層とは、現時点では明確なニーズを自覚していないものの、今後の行動や興味に基づいて顕在化する可能性をもったユーザー層を指します。

たとえば、普段から旅行系のブログや観光地の写真をよく見る人に対して、旅行会社のバナー広告を表示することで、「いつか行きたい」と思っていた気持ちを具体的な行動へと促すことができます。このように、検索行動には現れていない興味関心を見抜いてアプローチできる点が、ディスプレイ広告ならではの強みといえるでしょう。

ビジュアル訴求による高い認知効果が見込める

画像や動画を使った広告は、視覚的なインパクトを通じて記憶に残りやすく、ブランドや商品の認知度を高める効果があります。たとえば、テキストのみの広告と比較した場合、色彩や動き、デザインによって感情に訴えかけることができるため、ユーザーの印象に残りやすい傾向があります。

特定のキャンペーンや新商品の告知においては、目を引くビジュアルを用いることで短時間のうちに情報を伝え、クリックやサイト訪問へとつなげることが可能になります。認知目的だけでなく、ブランドイメージの形成やファンの獲得にもつながる点で、視覚訴求の力は非常に大きいといえるでしょう。

柔軟なターゲティングができる

ディスプレイ広告では、年齢や性別、地域といった基本的な属性に加え、過去の閲覧履歴や関心ジャンル、購買行動といった詳細なデータにもとづいてターゲティングを設定することが可能です。これにより、自社の商品やサービスに最も関心を持つであろうユーザー層に、的確に広告を届けることができます。

たとえば、過去に自社サイトを訪問したことがあるユーザーに再び広告を表示する「リターゲティング」は、コンバージョン率の向上に大きく寄与します。さらに、特定のWebサイトの読者やアプリユーザーなど、媒体の特性に合わせた配信も可能であり、広告効果を最大化しやすい仕組みとなっています。

コスト効率の良い運用が可能になる

ディスプレイ広告のもうひとつの大きな利点は、比較的低単価で配信できる点にあります。クリックごとに課金されるCPC(クリック単価)モデルが一般的で、1クリックあたり数十円から運用が可能です。そのため、少ない予算でも十分な効果を得られる可能性があります。

たとえば、月間の広告予算が5万円であったとしても、クリック単価が50円であれば1,000クリック分のトラフィックを確保できる計算になります。加えて、配信の時間帯や地域、デバイスの種類を絞ることで、ムダな表示を減らし、より効率的な配信が実現します。こうした予算の最適化がしやすい点も、ディスプレイ広告の魅力といえるでしょう。

ディスプレイ広告のデメリット

ディスプレイ広告とは、多様なフォーマットと広い配信範囲を活かして、潜在層への認知や興味喚起に強みを持つ広告手法です。しかし一方で、活用する際にはいくつかの注意点もあります。とくに成果が出るまでに時間がかかる点や、効果測定が複雑になりやすい点、さらに予算管理の難しさなど、適切な運用体制が整っていないと逆効果になるおそれもあります。

これらの側面を理解した上で戦略を立てることで、ディスプレイ広告の効果を最大限に引き出すことが可能になります。ここでは、主な3つのデメリットについて詳しく解説していきます。

即効性が低く成果発生まで時間がかかるリスクがある

ディスプレイ広告は、検索行動を伴わないユーザー層にアプローチできる点が強みですが、その反面、即座に成果へと結びつきにくい特性を持っています。とくにコンバージョン率はリスティング広告と比較して低くなる傾向があります。検索連動型広告では、すでに購買意欲をもったユーザーに向けて表示されるため、クリック後の成約率が高くなりやすいのに対し、ディスプレイ広告では認知段階のユーザーが中心となるため、直接的な成果にはつながりにくいのです。

また、成果が出るまでの期間にも差があります。ターゲティングの調整やクリエイティブの改善を繰り返す必要があるため、効果が現れるまでに数週間から数か月を要するケースも少なくありません。特定の短期プロモーションや急な集客を目的とする場合には、こうしたタイムラグが課題となる可能性があります。

効果測定が複雑で専門知識が必要になる

ディスプレイ広告の効果を正しく測定するには、広告クリエイティブや配信面など多くの要素を横断的に分析する必要があります。たとえば、クリック数やインプレッション数だけを見ても広告の真のパフォーマンスは判断できず、CV(コンバージョン)に至るまでのユーザー行動をトラッキングし、各段階での離脱や反応の傾向を把握しなければなりません。

まず、クリエイティブの効果測定では、バナーや動画のデザイン、コピー、CTAの位置などがどれほどユーザーの注意を引きつけ、行動を促したかを分析する必要があります。クリック率や滞在時間、直帰率などの指標を総合的に読み解くことが求められます。

次に、配信面での効果測定では、どのWebサイトやアプリで広告が表示されたかが成果に与える影響を調べる必要があります。広告が表示された環境やユーザー層によって成果が大きく異なるため、適切な配信先の選定と除外設定の見極めが重要です。こうした分析には、Google広告やDSPの管理画面の理解、トラッキングツールの設計など、一定以上の専門知識が不可欠です。

予算管理を怠ると予想外の損失が生じるリスクもある

ディスプレイ広告の運用では、適切な予算管理を行わなければ、短期間で想定以上の費用が発生してしまうリスクがあります。広告は基本的に表示・クリックのたびに費用が発生するため、とくに配信先やターゲットが広範囲になっている場合には、気づかないうちに予算が急速に消化されてしまうケースが見受けられます。

予算設定の際には、1日あたりの上限を明確に設けたうえで、時間帯別の配信制御やターゲティングの細分化を行うことが重要です。たとえば、月間10万円の広告費を予定している場合には、1日あたり約3,300円を上限とし、朝から深夜まで配信するのではなく、ユーザーのアクティブな時間帯に集中させるといった工夫が必要です。

また、複数のキャンペーンや広告グループを同時に運用している場合は、それぞれの消化スピードに差が出ることもあるため、定期的な配信状況のモニタリングと柔軟な調整が欠かせません。予算超過のリスクに備えるためにも、アラート設定や自動停止条件を活用しながら、無駄のない配信体制を構築することが求められます。

ディスプレイ広告の種類

ディスプレイ広告とは、Webサイトやアプリ、動画プラットフォームなどに表示される広告であり、その配信経路によって種類が分かれます。中でも特に多くの広告主が活用しているのが、Googleディスプレイネットワーク(GDN)、Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)、そしてYouTube広告の3つです。

GDNはGoogleが提供するディスプレイ広告配信ネットワークで、圧倒的な配信規模を誇り、細かいターゲティングが可能です。一方、YDAはYahoo! JAPANをはじめとした国内主要メディアに広告を表示でき、検索履歴を活用したサーチターゲティングに強みがあります。また、YouTube広告は動画プラットフォームならではの視覚的訴求力を活かし、多彩な形式から目的に応じたアプローチが可能です。

それぞれの特徴を踏まえながら、広告主は自社の商材や目的に応じた配信媒体を選定していく必要があります。

GDN(Googleディスプレイネットワーク)

GDNとは、Googleが提供するディスプレイ広告配信ネットワークで、世界中のWebサイトやアプリ、YouTubeを含むGoogleの各種サービスに広告を表示する仕組みです。日本国内でも幅広く活用されており、非常に多くの配信先をカバーしている点が大きな特徴です。

配信可能なサイト数は、全世界でおよそ2,000万以上にのぼり、そのなかにはニュースサイト、ブログ、掲示板、アプリなど、多様なジャンルが含まれます。主要な配信先には「YouTube」「Gmail」「Google Finance」などGoogle傘下のメディアに加え、AdSense提携の外部メディアも多数含まれています。

ターゲティング機能についても充実しており、年齢・性別・地域・デバイスといった基本属性に加え、ユーザーの興味関心やWeb上の行動履歴、さらには「類似ユーザー」への配信も可能です。リマーケティング広告にも強く、商品ページを見たことのあるユーザーに対して再度広告を表示させるなど、購買意欲の高い層へのリーチが期待できます。

YDA(Yahoo!ディスプレイ広告)

YDAは、Yahoo! JAPANを中心に広告を配信する国内特化型のディスプレイ広告サービスです。日本国内において月間8,000万人以上のユーザーを抱えるYahoo! JAPAN関連サービス上で広告が表示されるため、特定地域や日本人ユーザーへの訴求に強みを持っています。

配信先としては、Yahoo!ニュースやYahoo!天気、Yahoo!知恵袋などの主要サービスに加え、広告ネットワークを通じて提携パートナーサイトへの配信も可能です。これにより、インターネット利用者の行動ログに応じた広告表示が実現できます。

YDAの特徴的な機能として、検索履歴を活用した「サーチターゲティング」があります。たとえば「転職」というキーワードで検索したユーザーに対して、求人広告をYahoo!ニュース上に表示するといった使い方が可能です。検索連動型とディスプレイ型のハイブリッド戦略を展開しやすい点が、YDAの大きな魅力といえます。

YouTube広告

YouTube広告は、Googleが運営する動画プラットフォーム「YouTube」上で配信されるディスプレイ広告の一種であり、視覚と聴覚の両面からユーザーにアプローチできる点が特徴です。動画の前後、動画の合間、または関連動画の一覧やホームフィード上など、さまざまな表示箇所で配信されます。

2025年2月現在、YouTube広告には以下の6種類の形式が用意されています。

- スキップ可能なインストリーム広告

ユーザーが5秒後にスキップできる動画広告。インプレッション単価または視聴完了による課金が選べます。

- スキップ不可のインストリーム広告

15秒以下の広告で、スキップできない形式。確実に視聴してもらえるため、ブランド訴求に向いています。CPM課金が主流です。

- インフィード動画広告

YouTubeの検索結果や関連動画欄に表示され、クリックで再生される広告。CPC課金で、興味をもったユーザーを誘導できます。

- バンパー広告

6秒以内のスキップ不可動画で、短い印象付けに最適です。ブランド認知向上を目的としたCPM課金型が一般的です。

- マストヘッド広告

YouTubeのトップページ最上部に24時間表示される予約型広告。大規模キャンペーンや認知拡大に向いています。

- YouTubeショートの広告

短尺動画の「YouTubeショート」内で配信される縦型動画広告。モバイルユーザー向けの訴求力が高く、TikTokに似た使用感で急成長中です。

これらの広告形式はそれぞれ課金体系や表示場所が異なるため、商材の特徴や目的に応じた使い分けが必要です。たとえば購買直前のユーザーを狙うならインフィード動画広告が、ブランドの世界観を伝えるならマストヘッド広告やインストリーム広告が適しています。

ディスプレイ広告の費用と料金体系

ディスプレイ広告とは、広告の表示やクリックに応じて料金が発生する仕組みで運用される広告手法です。代表的な課金方式には、クリックされるたびに料金が発生する「CPC(クリック単価)」と、広告が表示された回数に応じて課金される「CPM(インプレッション単価)」があります。どちらを選択するかは、広告主の目的や商材の特性によって最適なものが異なります。

たとえば、商品購入や資料請求など明確な成果を求める場合はCPC型が適しています。一方で、新商品の認知拡大やブランド訴求を重視する場合は、CPM型が効果を発揮しやすいです。

費用相場は業種や競合状況によって変動しますが、CPCでは1クリックあたり30円〜150円程度、CPMでは1,000回の表示あたり100円〜500円程度が一般的な水準です。金融・人材・不動産など競争が激しい業界では、さらに高騰するケースもあります。

予算設定の際には、目標とする成果(コンバージョン)の獲得単価(CPA)を逆算して日予算を組むのが基本です。たとえば1件あたりの成果目標が2,000円で、CV率が2%であれば、1クリックあたりの許容コストは約40円となります。こうしたシミュレーションを行いながら、現実的な配信計画を立てることが、無駄のない広告運用につながります。

ディスプレイ広告を効果的に運用するポイント

ディスプレイ広告を効果的に運用するには、適切な配信設計と継続的な改善が欠かせません。単に広告を出すだけでなく、配信先の選定、ターゲティングの最適化、クリエイティブの改善、そしてKPI管理など、各要素を戦略的に設計することが重要です。

ここでは、ディスプレイ広告の成果を最大化するために意識すべき4つのポイントを解説し、それぞれに対して実践的な方法をご紹介します。

プレースメントの調整

プレースメントとは、広告が表示される具体的なWebサイトやアプリのことを指します。適切なプレースメントの選定は、広告の効果に直結する非常に重要な要素です。

効果的な配信先を選ぶためには、過去の実績データをもとに成果の出ている媒体を抽出し、類似したジャンルやユーザー層を持つサイトに重点的に配信することが有効です。逆に、クリック数は多いがコンバージョンに至っていない配信先については、広告費の無駄遣いを防ぐためにも除外設定を行うべきです。

たとえば、子ども向けアプリや不適切なコンテンツを含むサイトなどは、ターゲットとのズレが生じやすく、意図しないユーザーに広告が表示されるリスクがあるため除外が推奨されます。実際の設定では、Google広告の管理画面から「プレースメント除外リスト」を作成し、定期的に更新することで精度の高い配信が可能となります。

ターゲット選定の最適化

ディスプレイ広告におけるターゲティングは、成果を左右する重要な要素です。最適なターゲットに広告を届けるためには、まずユーザーインサイトの深掘りが必要になります。たとえば、年齢や性別、興味関心だけでなく、どのようなタイミングでどのような情報を求めているのかといった行動パターンを分析することが効果的です。

また、閲覧階層や離脱期間を活用したターゲティングも有効です。たとえば、商品ページまで閲覧したが購入に至らなかったユーザーや、直近7日以内にサイトを訪問したユーザーに絞って広告を表示することで、効率的な再アプローチが可能になります。

リターゲティングリストの設計では、ユーザーの行動ごとにリストを分け、検討度の高い層には具体的なオファーを、興味段階の層にはブランド訴求を強化するなど、訴求内容に応じたリスト設計が成果を高めるポイントになります。

クリエイティブの改善

ディスプレイ広告では、視覚に訴えるクリエイティブの質が成果を大きく左右します。インパクトのある広告を制作するためには、目を引くビジュアル、わかりやすい訴求メッセージ、そして明確な行動喚起(CTA)を組み合わせることが基本です。

さらに、表示面によって適したバナーサイズが異なるため、レスポンシブ対応や複数サイズの用意が重要です。たとえば、300×250、728×90、160×600といった標準サイズを組み合わせることで、多くの配信先で最適に表示される可能性が高まります。

クリエイティブの改善では、A/Bテストも欠かせません。異なるデザインや訴求文を用意し、どちらが高いクリック率やCV率を獲得できるかを検証しながら最適化を繰り返すことで、安定した成果が得られる広告設計につながります。

KPI設定と目標管理

成果を測るためには、あらかじめ明確なKPI(重要業績評価指標)を設定することが不可欠です。目的に応じて、クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)、CPA(顧客獲得単価)などを指標として設定します。

たとえば、ブランド認知が目的であればインプレッション数や視聴完了率、直接的な販売促進であればCV数やCPAがKPIとなります。CPAの計算方法は「総広告費 ÷ コンバージョン数」で求めることができ、効果を定量的に評価する指標として非常に有効です。

具体的な数値目標としては、たとえば1件の問い合わせ獲得に5,000円以内のCPAを目指すといった形で設定し、週単位・月単位で進捗をチェックします。データに基づいて改善点を明確にし、柔軟に戦略を修正していくことが、ディスプレイ広告を成功に導く鍵となります。

まとめ

ディスプレイ広告は、Webマーケティングにおいて欠かせない広告手法です。リスティング広告が検索意図を持つユーザーへのアプローチに適しているのに対し、ディスプレイ広告はビジュアル訴求で潜在層にもリーチできる強みがあります。GDN、YDA、YouTube広告など多様な配信先から選択でき、画像や動画を活用した視覚的なアプローチが可能です。

効果的な運用には、プレースメントの最適化やターゲット選定、クリエイティブの改善、適切なKPI設定が重要となります。即効性は低いものの、コスト効率良く多くのユーザーに接触できるため、長期的なブランド構築や新規顧客の獲得に大きく貢献するでしょう。

- 【無料のおすすめ資料】2024年版・絶対押さえるべきWEBマーケティング用語169選

-

AI時代のWEBマーケティングを制する!

基礎から最新トレンドまで、169の必須用語を完全網羅。

「生成AI」「LLM」など注目キーワードも満載!

今すぐ無料ダウンロードして、知識とスキルをアップデートしよう!

ツイート

ツイート シェア

シェア