OMOとは?O2O・オムニチャネルとの違いや企業事例、成功させるためのポイントを解説

オフラインとオンラインの境目がなくなった現代で顧客とのコミュニケーションの在り方を見直す時期にさしかかっているのでしょう。

本記事では、OMOとは何か、O2O・オムニチャネルとの違い、成功事例、成功させるポイントについて解説します。

OMO(Online Merges with Offline)とは

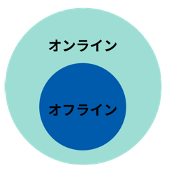

OMOは「Online Merges with Offline」の略称で、日本語訳では「オンラインとオフラインの融合」を意味します。

オンラインとは、Webサイト・ECショップ・スマホアプリ・SNS等のインターネット空間であり、オフラインとはリアル店舗・イベントなど物理的な空間を指します。

OMOの目指すところは顧客体験(UX=ユーザーエクスペリエンス)の最大化であり、オフラインとオンラインの垣根を超えて購買意欲を創出しようとするマーケティング概念ともいえます。

参考:オンラインとオフラインの世界の融合についての李開復(medium)

OMO先進国と言われる中国の都市部では「スマホ一つで生きていける」ほど、スマホの普及が浸透しています。

偽札の流通による現金の安全性を問題視する文化的背景もありモバイルペイメント化が普及しました。

公共料金から日常生活の出費(生活用品の購入、タクシー料金、屋台の支払いなど)まですべてをスマホ決済で済ませるほどです。

IoTの発達によりデジタル化が進む現代では、オフラインの消費者行動をデジタルデータ化できるようになりました。

オフライン情報とオンライン情報を顧客情報IDで統一化することで個人にあったマーケティングができるようになります。(One to Oneマーケティング)

個人に合わせたマーケティングができれば、企業は顧客に適切なタイミングで適切なチャネルを提供でき、顧客はより満足度の高い購買体験ができます。

O2O・オムニチャネルとの違い

OMOに類似するマーケティング概念に「O2O」「オムニチャネル」があります。

- O2Oは見込み客を顧客化するための短期的戦略

- オムニチャネルは顧客の囲い込みによる長期的戦略

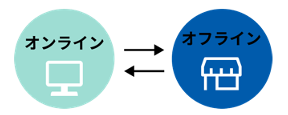

O2Oとオムニチャネルはオンラインとオフラインのチャネルを連携させてユーザーの購買行動を促す企業目線の施策です。

一方、OMOはオンラインとオフラインの垣根を取り払ってユーザーの顧客体験(UX)を向上させるための顧客目線の施策です。

購買行動を促すためのマーケティング施策ではなく、ユーザーが商品・サービスを通じて生活全体を快適なものへと変容するための顧客体験を実現することに焦点を当てています。

O2O(Online to Offline)とは

O2Oとはオンラインからオフラインへ送客・誘導することを目的とするマーケティング戦略。

O2Oの具体的な施策は以下のようなものです。ネット上の情報・活動をもってリアル店舗での購買行動に影響を与える施策であり、プロモーション的な意味合いの強い施策です。

また、リアル店舗の来店客にWebアプリのダウンロードをしてもらい、アプリでポイント収集や購買行動を促す、オフラインからオンラインへ送客するといった効果もあります。

つまり、O2Oとはリアルとデジタルの空間で顧客を相互に移動させることができる相互送客の効果もあります。

実際のO2O施策は以下のようなことが行われています。

- リアル店舗で使えるWebクーポンの配布

- スマホとGPSの連携でチェックインクーポンの配信

- Twitterキャンペーンにエントリーさせて後日リアル店舗で商品購入とともにボーナスポイントを贈呈する

O2Oはあくまでもオフラインの顧客を取り戻すためのツールとしてオンラインを活用しているのです。そのため、O2Oは企業目線のマーケティングであるといえます。

オムニチャネル(Omni-channel)とは

オムニチャネルとは企業とユーザーをつなぐ流通経路を関連づけして、どのチャネルからでも同価値の商品・サービスを購入できる環境づくりをすることです。

オムニチャネルが実現できると、たとえば、服の購入で店舗在庫がない場合、「ECで購入➡リアル店舗で支払➡自宅で商品受け取り」といった購入方法も可能です。

欲しい商品を好きな時に好きな場所で受け取れるので、ユーザーはストレスを感じることなく購買行動ができます。

オムニチャネルはあらゆるチャネルからの顧客情報と在庫・物流管理を統合することで顧客にチャネルの垣根を感じさせない購買体験を提供します。

このようにユーザーの顧客体験を高めることでリピーターやファンとして囲い込む戦略がオムニチャネルの特徴です。

OMOが注目される理由

OMOが注目される背景には、顧客のライフスタイルと価値観の変化にあります。

モバイルの普及、ECによる購買手段の拡大、キャッシュレス決済の隆盛などテクノロジーの進化によりオンラインと常時接点をもつ状態になり、完全なオフライン状態はなくなりつつあります。その結果、人々の生活スタイルは変化しました。

常時でデジタルとつながる生活は商品やサービスに対する価値観にも変化を与えます。

これまでは商品やサービスの価格や機能など物理的価値を重視していたのに対し、現在は、商品・サービスを通じて得られる満足や愛着といった心理的価値も重視し始めました。

オンラインの利便性を追求し続ける顧客に対し、企業はリアルとデジタルを融合した体験を提供することが求められるようになりました。

OMOマーケティング施策の事例

■OMOマーケティングで代表的な施策は以下の通りです。

- チャットボット

- サイネージ

- モバイルオーダー

それぞれ順番に見ていきましょう。

チャットボット

チャットボットとは何かチャットとボットを組み合わせたAI(人工知能)を活用した自動会話プログラム。

人間のように会話や対話ができるため、有人による対応が難しいシーンで顧客対応ができるためECサイトや実店舗にも導入されています。

リアルタイムでの会話なので、在庫状況やレビュー情報などユーザーごとにおすすめとなる情報を提供できるのが特徴です。

サイネージ

■サイネージとは「デジタル看板」や「電子看板」とも呼ばれます。紙に代わる新しい情報伝達媒体として利用され、デジタル対応で多くの情報を提供できるため店舗ではよく利用されています。

手書きや看板などよりも自社製品をタイムリーにアピールできるので、集客を強化したい店舗に広く導入されるツールです。

また、チャットボットと連携させた「サイネージ型AIチャットボット」も普及しており、画面タッチや音声操作で対応し、音声による質問にも回答できるのが人気の理由のようです。

モバイルオーダー

モバイルオーダーとはモバイル端末から注文と決済を事前に行う方法です。

注文と支払いをデジタルで、商品受け取りのみ店頭で行うため、ユーザーはストレスなくスムーズに買い物できます。

店頭で商品を受取れるため、実店舗の来店促進にもなり、店舗のアピールもできます。その場で別の商品を購入することも考えられるため、売り上げにもよい影響を与えます。

OMO導入の企業事例

OMOと取り入れた企業事例を紹介します。

- 中国:フーマーフレッシュ(盒馬鮮生)

- アメリカ:Amazon GO

- 日本:無印良品

それぞれ国は異なりますが、顧客視点の施策を実践していることは共通しています。それぞれ順番に見ていきましょう。

OMO導入事例|【中国】フーマーフレッシュ(盒馬鮮生)

出典:https://www.freshhema.com/

フーマーフレッシュ(盒馬鮮生)とは、OMO発祥の中国にある巨大企業アリババグループ出資のスーパーマーケットです。OMOの代表的な成功事例としてモデルケースにされています。

主な特徴は以下の通りです。

- モバイルアプリを活用し、無人レジでの会計や商品に貼付するQRコードをアプリで読み取ると産地から店舗までの流通履歴情報をチェックできる

- アプリにはレシピ動画やレシピに合わせた食材を購入できるシステムが装備されている

- 実店舗は物流倉庫としての機能もあり、店舗から半径3キロ圏内かつ30分以内で配達するサービスがある

アプリ活用による利便性とスピード感がユーザーエクスペリエンス(UX)を実現していると思われます。

OMO導入事例|【アメリカ】Amazon Go

出典:https://www.showcase-gig.com/dig-in/amazongo/

Amazon GoとはEC市場を世界的なトップランナーであるAmazonが2018年に米国シアトルにオープンさせた無人コンビニです。

主な特徴は以下の通りです。

- スマホにインストールした専用アプリを使って入店から決済までを済ませられる

- QRコードを入口でかざして入店し、商品を手に取ると店舗内のセンターが感知して退店時のゲートをくぐると自動決済される

- レジ待ちの必要がなく、スピーディかつスムーズな買い物を実現

- 混雑によって起きる他店への心移りがなく、売り上げの機会損失を防げ、売り上げアップにつながる

- ECサイトのアカウントを利用するためAmazon Goの購買データも共有できる

入点から退店までの購買行動をスムーズに行えるように工夫されています。ECサイトのアカウントで紐づけることで顧客データを統一化している点はOMOの最たる特徴です。

OMO導入事例|【日本】MUJI passport

出典:https://www.muji.com/jp/passport/

MUJI passport(ムジパスポート)とは日用品販売の(株)良品計画のブランドである「無印良品」のスマホアプリです。「MUJI passport」は在庫検索、商品情報、よく使う店舗などオンラインとオフライン双方の環境で発生するコミュニケーションを可視化できるツールです。

主な特徴は以下の通りです。

- マイルと呼ぶポイントをためるプログラムでは、会計時にアプリに表示されるバーコードを読み取るとポイント加算される

- マイルによって会員ランクやボーナスポイントが付き、ファン育成につながる

- アプリでポイント管理、購入履歴、在庫照会などが可能

- 顧客の負担を軽くし、アプリを手軽に使えるようにしたUX視点重視の姿勢

アプリのダウンロードは個人情報の入力が必要なケースがありますが、MUJI passportはダウンロード後にすぐに利用できる手軽さがあります。

このすぐ使えるアプリにした理由は、顧客にストレスをかけないというと顧客視点に基づきます。事前の顧客データよりも、実際にアプリを利用して溜まっていく行動データに価値があると考えが背景にあります。

OMOを成功させるポイント

OMOを成功させるには顧客とのオンライン上の接点(タッチポイント)を生み出すことです。

例えば、会計時のQRコード決済でキャッシュレス化を進める、デジタルサイネージで広告配信するといった小さなデジタル化を進めていくと接点を増やすことができます。

その接点を活用してオンとオフ関係なくあらゆる顧客データを収集することがOMO実現への最初のステップです。

累積した顧客データは店舗やオンラインショップ、アプリなど顧客が使いたくなるサービスの創造や改善に活かすことができます。

そのためにもまずは顧客データの収集と管理を徹底し、活用できる環境づくりをする必要があります。

まとめ

モバイル機器の普及やlotの発展により、顧客の消費行動や心理に大きな変化が起きています。これまでの企業目線でのマーケティングでは十分な顧客体験が実現できなくなりました。

徹底的な顧客目線のOMOで顧客との設定を増やし、より質の高いUXの提供が企業に求められています。新型コロナウイルスによる新しい顧客との関係性を追求する企業にとってOMOは重要な考え方となるでしょう。

- 【無料のおすすめ資料】2024年版・絶対押さえるべきWEBマーケティング用語169選

-

AI時代のWEBマーケティングを制する!

基礎から最新トレンドまで、169の必須用語を完全網羅。

「生成AI」「LLM」など注目キーワードも満載!

今すぐ無料ダウンロードして、知識とスキルをアップデートしよう!

ツイート

ツイート シェア

シェア