SEOチェキ!完全活用ガイド【2025年版】使い方から競合分析までプロが解説

この記事では、WebマーケティングとSEOの専門家であるWeb集客ラボが、『SEOチェキ!』の全機能を網羅的に解説します。

単なるツールの使い方にとどまらず、各データが持つSEO上の意味、Googleの公式ドキュメントに基づいた最新の考え方、そして競合サイトを分析し自サイトを改善するための具体的な応用術まで、徹底的に掘り下げます。

この記事を読み終える頃には、SEOチェキを最大限に活用し、データに基づいたサイト改善を進めるための知識が身についているはずです。

そもそもSEOとは?『SEOチェキ』を120%活用するための基礎知識

SEOチェキが提供するデータを正しく理解し、有効な施策につなげるためには、まずSEO(検索エンジン最適化)の基本的な考え方を把握しておくことが不可欠です。このセクションでは、その土台となる知識を解説します。

SEOの定義と目的

SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやBingなどの検索エンジンからのウェブサイトへのトラフィックの「質」と「量」を向上させるための一連の施策プロセスを指します。その最終的な目的は、広告費を支払うことなく(オーガニック検索経由で)、自社の製品やサービスに関心を持つ可能性の高いユーザーをサイトに集め、ビジネス上の成果につなげることです。

重要なのは、Googleが目指しているのは検索エンジンのためのサイト作りではなく、あくまで「ユーザーにメリットをもたらす」コンテンツを評価することであるという点です。Googleの自動ランキングシステムは、ユーザーにとって有用で信頼できる情報を上位に表示するように設計されています。したがって、現代のSEOとは、小手先のテクニックで検索エンジンを欺くことではなく、ユーザーの検索意図を深く理解し、その問いに最も的確に、そして包括的に答える質の高いコンテンツを提供することに他なりません。

参照資料:

- Google 検索の仕組み (Google Search Central)

- 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 (Google Search Central)

Googleがコンテンツを評価する仕組み:クロール、インデックス、ランキング

検索エンジンがWebページを検索結果に表示するまでには、大きく分けて3つのステップが存在します 。この流れを理解することは、「インデックス数」などのSEOチェキの指標を読み解く上で役立ちます。

- クロール (Crawling): 検索エンジンは、「クローラー」や「スパイダー」と呼ばれる自動化されたプログラムを使い、インターネット上のWebページを絶えず巡回しています。クローラーはページ上のリンクをたどり、新しいページや更新されたページを発見します 。

- インデックス (Indexing): クローラーが収集したページ情報の中から、Googleが有用で価値があると判断したものをデータベースに登録します。このプロセスをインデックスと呼びます。インデックスされて初めて、そのページは検索結果に表示される候補となります。重複コンテンツや低品質なコンテンツはインデックスされない場合があります。

- ランキング (Ranking): ユーザーが検索キーワードを入力すると、Googleはインデックスされたページの中から、そのキーワードとの関連性が最も高く、かつ最も権威性や信頼性があると判断したページを順に表示します。この順位付けのプロセスがランキングです。

SEOチェキとは?10年以上愛される無料ツールの全体像

SEOチェキは、個人開発者である「ロプロス」氏によって開発・運営されている、完全無料のSEOツールです。会員登録やツールのインストールが一切不要で、調査したいサイトのURLを入力するだけという手軽さから、SEO初心者からプロの現場での簡易チェックまで、幅広く利用されています。

SEOチェキの5大機能と特徴

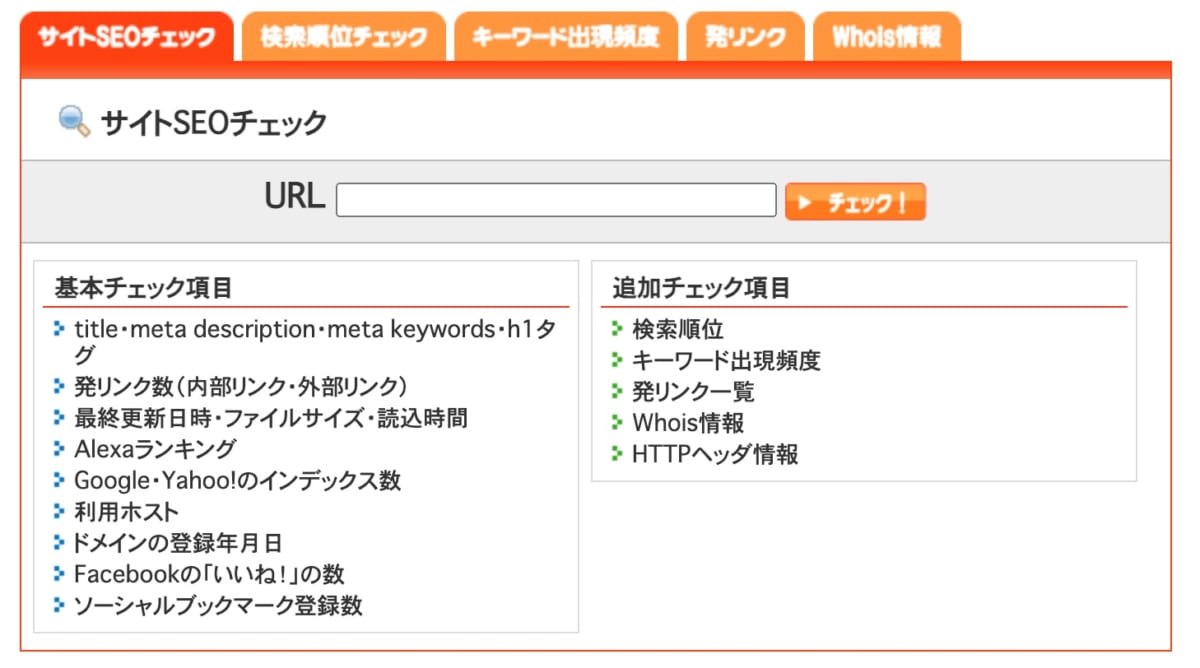

SEOチェキには、サイト分析に必要な機能がコンパクトにまとめられています。主な機能は以下の5つです。

- サイトSEOチェック: ページの基本的なSEO設定(titleタグ、h1タグなど)や表示速度、インデックス状況などを一覧で確認できます。

- 検索順位チェック: 指定したキーワード(最大3つ)における、GoogleとYahoo!での検索順位を調査できます。

- キーワード出現頻度チェック: ページ内で使われている単語の出現回数と割合をリストアップします。

- 発リンクチェック: ページ内に設置されている内部リンクと外部リンクを一覧で表示します。

- Whois情報: ドメインの所有者情報や登録年月日などを確認できます。

これらの機能に加え、ブックマークレット機能を使えば、閲覧中のページをワンクリックで分析できるため、競合調査などを効率的に進めることが可能です 。ただし、利用は1つのIPアドレスにつき1日200回までという制限があります 。

SEOチェキでサイトをチェックしてみる

SEOチェキにおける「サイトSEOチェック」では、以下の項目を調査できます。

- title・meta description・meta keywords・h1タグ

- 最終更新日時・ファイルサイズ

- 発リンク数(内部リンク・外部リンク)

- Alexaランキング

- Google・Yahoo!のインデックス数

- 利用ホスト

- ドメインの登録年月日

- ソーシャルブックマーク登録数

具体的にどのような調査ができるのか見てみましょう。

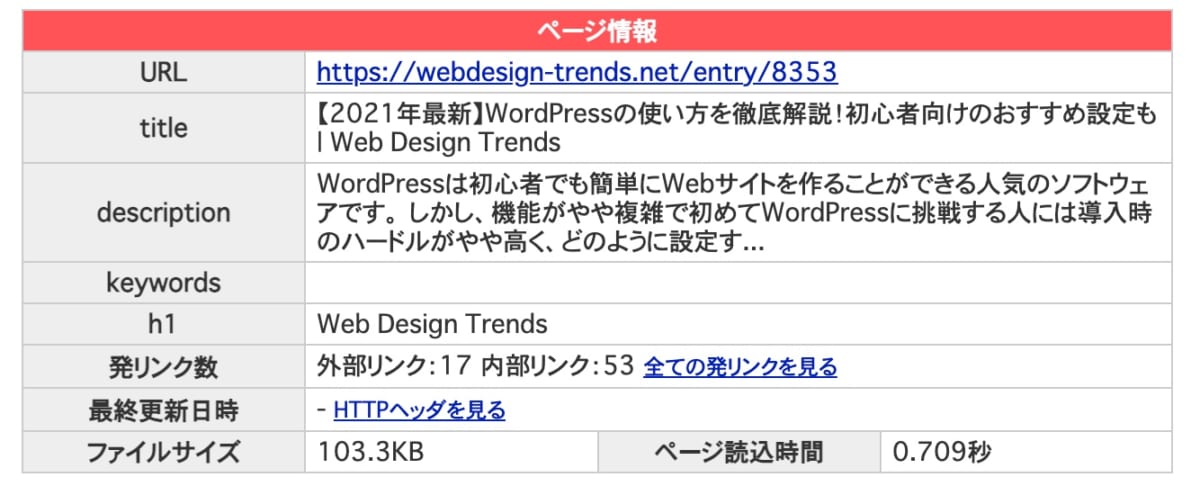

【ワードプレス 使い方】のキーワードで検索した際に、一番上に表示されるページ(記事)をSEOチェキにて調査してみます。

まずURLの部分に調査したい記事のURLを入力して「▶チェック!」をクリックします。

すると様々な情報が出てきますので、気になる部分をチェックしていきます。

ページ情報

ページ情報で確認できる各用語説明

- title…調査したページ(記事)のタイトル

- description…検索エンジンで検索した際に表示される、ページの概要文

- keywords…記事作成者がメタタグに設定した該当記事のキーワード

- h1…調査したページでh1タグに指定されているテキスト

- 外部リンク…調査したページに記載された外部サイトのリンク

- 内部リンク…調査したページに記載された同サイトへのリンク

- 発リンク…調査したページに記載された外部リンク・内部リンクの合計

※「全ての発リンクを見る」をクリックすると、外部・内部へのリンクの一覧が確認できます。 - 最終更新日時…調査した記事の情報が更新された最終日時

※記事作成者がmetaで設定していない場合は「HTTPヘッダを見る」をクリックすると確認できます。

また時間はGMTで表示されるので日本時間をチェックする場合、表示される時間に8〜9時間追加してください。

- ファイルサイズ…調査した記事のファイルの大きさ

※大きすぎるとページの表示が遅くなるので注意が必要です。 - ページ読込時間…調査した記事を表示するまでにかかる時間

※時間がかかりすぎるとGoogleからの評価が下がり、上位表示されにくくなります。

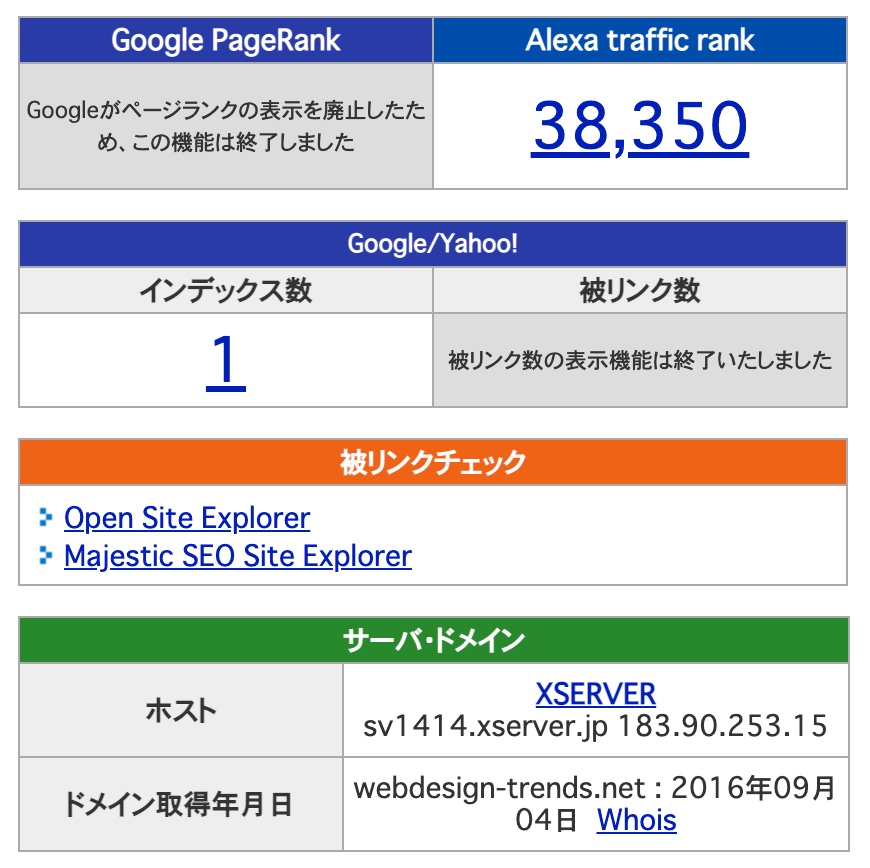

Alexa traffic rank

Alexa traffic rankとは、人気通販サイトAmazonの子会社であるAlexa Internetが提供するランキングサービスです。

世界中のウェブサイトのアクセス数を調査しているので、そのサイトのアクセス数をランキング形式で見ることができます。

ただし「Alexaツールバー」を利用しているブラウザのみでの集計結果なので、データに偏りがあるほか、各記事のランキングではなくドメインレベルでのランキングになるので、そこまで気にしなくて大丈夫です。

今回の調査URL・ドメイン

今回調査したページのURLはこちらです。

【2022年最新】WordPressの使い方を徹底解説!初心者向けのおすすめ設定も

※1つのウェブサイトに複数ある各記事のURLとなります。今回調査した記事のドメインレベルのURLはこちらです。

Web Design Trends | Webに関わるすべての人のためのメディアドメインレベルのURLはマンション全体を指していて、各記事・ページのURLが部屋番号と考えると分かりやすいです。

インデックス数

インデックス数とは、調査したリンクがGoogleでいくつインデックス(Google上で登録)されているかを指しています。

ページレベルのURLでは基本的には1つ、ドメインレベルですと、そのサイトにあるページ数に応じて複数出てきます。

サーバー・ドメイン

調査したページ(サイト)が利用しているサーバーとドメインの情報が分かります。

競合サイトがどのようなサーバーやドメインを利用しているのかを知ることができるのです。

ドメインを取得した日だけでなく、Whois情報まで確認できます。

Whois情報にはドメインの有効期限や、そのドメインの所有者の情報も記載されています。

検索順位チェック

SEOチェキ!トップページの上部にあるタブで「検索順位チェック」をクリックすると調べることができます。

調査したいページはGoogleとYahoo!で検索したときに何位なのかをキーワードを指定して検索できます。

キーワードは一度に3つまで指定することができるので、微妙なキーワードの変化で、競合サイトや自身のサイトがどのような検索順位になっているか確認できて便利です。

Googleは100位まで、Yahoo!は10位までが調査されるので、それより下位のものは「圏外」もしくは「◯位以下」と表示されます。

基本的には現時点の調査結果が表示されますが、検索環境(ブラウザやスマホ、性別や年齢など)で検索結果は異なる場合があります。

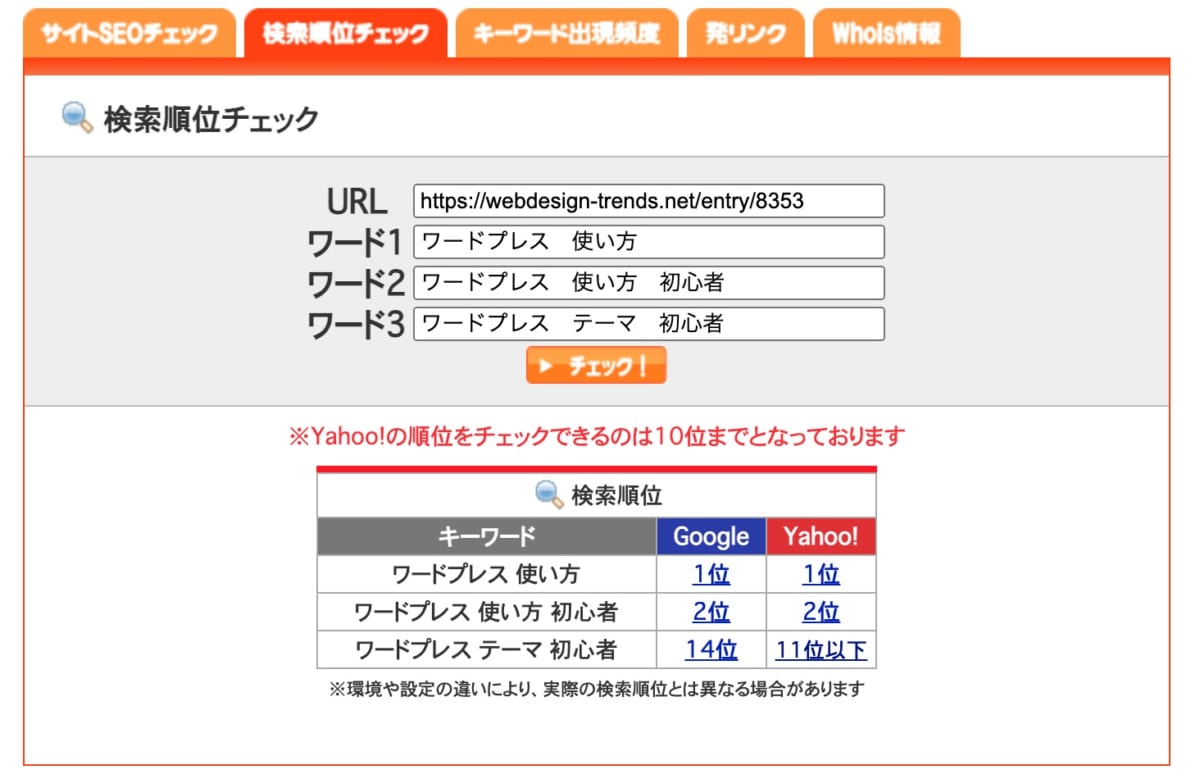

実際に調べてみましょう。

先程と同じ【ワードプレス 使い方】で上位のサイトがどんなキーワードで、どういった検索順位にあるかチェックしてみました。

【ワードプレス 使い方 初心者】と検索した時には、GoogleでもYahoo!でも2位でした。

しかしキーワードを変更して【ワードプレス テーマ 初心者】にするとGoogleでは14位、Yahoo!では11位以下(圏外)であることが分かりました。

実際にチェックしたキーワードで他にはどんなサイトやページがあるのか確認したい場合は、順位の部分をクリックすると、実際の検索結果を見ることができます。

例えば【ワードプレス 使い方 初心者】が2位なので、1位はどんなサイトでどんなコンテンツを入れているのか気になる場合は【2位】をクリックします。(今回はGoogleの【2位】をクリックした結果を以下に記しています。)

するとこのように検索結果一覧が出てきますので、1位のサイトと2位のサイトのコンテンツを見比べて、何が違うかを研究することができます。

キーワード出現頻度チェック

SEOチェキ!トップページの上部にあるタブで、真ん中の「キーワード出現頻度チェック」をクリックし、URLを入力すると調べることができます。

調査したページでどのようなキーワードが何回使われたかと、そのキーワードがページ全体の何%を占めているかが確認できます。

例えば今回調べたページの場合、【WordPress】というキーワードを121回使用していて、ページ内の2.79%を占めているという事が分かりました。

この一覧表を見ることで、その記事が上位に表示されているのは、「どのようなキーワードを狙い、◯回使っているからだ」ということを知ることができます。

発リンクチェック

SEOチェキ!トップページの上部にあるタブで、「発リンク」を選択し、URLを入力すると調べることができます。

「サイトSEOチェック」のパートにもありましたが、調査したいページ内に設置されたリンクがより細かく表示されます。

リンクは①外部リンク(太字で表示)、②内部リンク(細字で表示)、③nofollowリンク(緑文字で表示)で分かれています。

※nofollowリンクとは、記事やサイトの作成者が意図して「このリンクをたどらないでください」と設定しているリンクのことです。

通常、外部サイトのリンクをページに掲載すると、「その外部サイトと関連している」「そのサイトを評価している」とGoogleに認識されてしまいます。ですので「外部サイトと関連付けないでください」「外部サイトにSEOの効果を移さないでください」という指示をするのがnofollowリンクとなります。

競合サイトが「どのように外部のサイトにつないでいるのか」や「どのようにサイト内を回遊させているのか」という構造を知ることができるのが「発リンクチェック」となります。

Whois情報チェック

SEOチェキ!トップページの上部にあるタブで、右端の「Whois情報チェック」をクリックし、URLを入力すると調べることができます。

こちらも「サイトSEOチェック」のパートでご紹介しましたが、調査したドメインのWhois情報(所有者情報)を表示します。

そのサイトのドメインの所有者(個人もしくは団体)に関する情報や、ドメインの登録年月日と有効期限など調べることができます。

SEOチェキの効果的な活用方法

SEOチェキを効果的に使う方法として下記3点はとくにおすすめです。

- サイトSEOチェックでtitleやh1タグの過不足を確認

- 競合サイトとキーワード出現頻度を比較する

- 発リンク数をチェックしてリンクの過不足を確認

これら3点を理解し取り組み、自身のWEBサイトに活かすことで、あなたのWEBサイトを飛躍的に改善することができます。

この章ではSEOチェキの効果的な活用方法について、使い方や確認方法をご紹介します。

サイトSEOチェックでtitleやh1タグの過不足を確認

SEOチェキの「サイトSEOチェック」ではtitleやh1タグの情報を確認することができます。

SEOの対策において、キーワードをどのように落とし込んでいるかはかなり重要になります。

その上で最も重要となるtitleやh1タグの設定が不足していないか、狙いたいキーワードがしっかり入っているかを確認しましょう。

また競合サイトを同じように「サイトSEOチェック」でチェックすることで、競合サイトの狙っているキーワードを知ったり、キーワードをどのようにtitleやh1タグに落とし込んでいるかを研究したりすることができます。

競合サイトとキーワード出現頻度を比較する

SEOチェキの「キーワード出現頻度」では、そのページにキーワードが何回使われているか、そして、そのキーワードがページ全体の何%を占めているかを確認することができます。

自身の作成したページで狙っているキーワードが「何回使用されたか」「全体の何%にあたるのか」を確認してみて、思っていたよりも少ない場合はキーワードを増やすように記事をリライトしてみましょう。

また競合サイトのキーワード出現頻度を確認することで、自身のサイトと比較したときに多いか少ないかも確認できます。

出現回数は同じなのに競合サイトの方が上位表示されている場合は、キーワードの落とし込み方が異なっている可能性があるので、titleやh1タグだけでなくh2〜h4タグでのキーワードの使用方法も確認してみてください。

発リンク数をチェックしてリンクの過不足を確認

SEOチェキの「発リンクチェック」では、そのページにどのようなリンクが設置されているか、リンクをどのような単語・文章に設置したか(アンカーテキスト)を確認することができます。

自身のサイトを確認する際は、リンク先とアンカーテキストの内容に矛盾が無いかや、外部リンクで設定したリンクがnofollow設定されているか、また今もそのリンクが有効かを確認できます。

SEO対策ではキーワードだけではなく、リンクを使ったサイトの内部構造も重要です。

自身のサイトでしっかり内部リンクが設置されているか、必要な場合は外部リンクに誘導できているか、適切なアンカーテキストを使用できているかをチェックするようにしましょう。

また競合サイトの発リンクの情報を確認することで、競合サイトがどのようにサイト内でユーザーを回遊させているか、どのようなアンカーテキストを使用しているかを研究し、自身のサイトに活かすことも可能です。

【重要】ツールの利用における注意点:信頼性と安全性

手軽で非常に便利なSEOチェキですが、利用する上で知っておくべき注意点が2つあります。

信頼性

SEOチェキは迅速なチェックに非常に優れたツールですが、無料ツールである特性上、表示されるデータが有料のプロフェッショナル向けツールと完全に一致しない場合がある点は理解しておく必要があります。特に、被リンク数や検索順位などより高精度な分析が必要な場合は、専門の有料ツールと併用することが推奨されます。SEOチェキは「サイトの健康状態を手軽に確認する診断ツール」として活用するのが最も効果的です。

安全性

人気ツールを騙ったマルウェアの配布は、サイバーセキュリティ上の大きな脅威です。過去には、正規のツールに偽装したWebサイトを通じてマルウェアを配布する「SEOポイズニング」と呼ばれる攻撃キャンペーンも報告されています。SEOチェキを利用する際は、必ずブックマークや検索から公式サイトにアクセスするようにしてください。

SEOチェキ公式サイトURL: https://seocheki.net/

【実践】SEOチェキの全機能の使い方を徹底解説

ここからは、SEOチェキの各機能の具体的な使い方と、表示されるデータの見方を、SEOの観点から詳しく解説していきます。

① サイトSEOチェック:Webページの健康診断

この機能は、入力したURLのページの基本的なSEO要素を一覧で表示する、いわば「健康診断」のようなものです。各項目の意味を正しく理解しましょう。

title, meta description, h1:最重要タグの確認方法

- データが示すもの:

- title: ページのタイトルタグ(<title>)の内容です。このテキストは、検索結果で最も目立つ「タイトルリンク」として表示されることが多く、ユーザーがクリックするかどうかを判断する上で極めて重要です。また、Googleがページの内容を理解するための最も重要な手がかりの一つです。

- meta description: ページの概要を説明するメタディスクリプション(<meta name=”description”>)の内容です。このテキスト自体が検索順位に直接影響することはありませんが、検索結果のタイトル下に表示される「スニペット」として利用されることがあり、ユーザーのクリック率(CTR)に大きく影響します。

- h1: ページの大見出し(<h1>)の内容です。通常、ページ内で最も重要な見出しであり、ユーザーと検索エンジンにページの主題を明確に伝えます。

- チェックポイント:

- titleは、ページのコンテンツを具体的かつ簡潔に表しており、対策キーワードが含まれているか。長すぎたり、キーワードを不自然に詰め込んだりしていないか。

- meta descriptionは、ユーザーが「この記事を読みたい」と思うような、魅力的で具体的な内容になっているか。各ページで固有の内容が設定されているか。

- h1タグは、ページ内に1つだけ設定されており、titleタグと内容の関連性が高いか。

参照資料:

- 検索結果のタイトルリンクを管理する (Google Search Central)

- スニペットと meta タグについて (Google Search Central)

発リンク数(内部リンク・外部リンク):サイトの血流をチェック

- データが示すもの: ページ内に設置されているリンクの総数と、その内訳(内部リンク・外部リンク)です。

- チェックポイント:

- 内部リンク: サイト内の関連ページへ適切にリンクが張られているか。ユーザーをサイト内でスムーズに回遊させ、関連情報を深く提供する構造になっているか。

- 外部リンク: 信頼性のある外部サイト(公的機関、専門機関など)を引用・参照しているか。これはコンテンツの信頼性(E-E-A-T)を高める上で役立ちます。

最終更新日時・ファイルサイズ・読込時間:ページエクスペリエンスの初歩

- データが示すもの: サーバーが報告するページの最終更新日時、HTMLファイルのサイズ、そしてページの読み込みにかかったおおよその時間です。

- チェックポイントと次のステップ:

「読込時間」は、ユーザー体験の重要な要素である「ページエクスペリエンス」を測る上でのごく基本的な指標です。Googleは現在、より高度な指標であるコアウェブバイタル(Core Web Vitals)をランキング要因の一つとして利用しています 。- LCP (Largest Contentful Paint): ページの主要コンテンツが表示されるまでの時間。2.5秒未満が「良好」とされます。

- CLS (Cumulative Layout Shift): ページの読み込み中にレイアウトがどれだけズレるかを示す指標。0.1未満が「良好」です。

- INP (Interaction to Next Paint): ユーザーのクリックなどに対するページの応答性を示す新しい指標で、2024年3月にFIDに代わって導入されました。

SEOチェキの「読込時間」が遅い場合は、より詳細な分析のためにGoogleの無料ツール「PageSpeed Insights」を使用することを強く推奨します。ここで具体的な改善点を確認できます。

Googleインデックス数:Googleに認識されているか

- データが示すもの: site:yourdomain.com という特殊な検索コマンドを使って、Googleのインデックスに登録されているページ数を確認した結果です。

- チェックポイント: ページ単体のURLを調査した場合、通常は「1」と表示されます。これが「0」の場合は、何らかの理由でページがインデックスされていない可能性があり、robots.txtの設定やnoindexタグの有無などを確認する必要があります。インデックスされていなければ、検索結果に表示されることはありません。

ドメイン登録年月日とWhois情報:サイトの信頼性を測る

- データが示すもの: ドメインがいつ取得されたかと、その所有者情報(Whois情報)です。

- チェックポイント: ドメインの運用期間が長いことは、サイトの信頼性を示す一つの間接的なシグナルになり得ます。競合サイトを調査する際に、そのサイトがどれくらいの期間運営されているかを知る手がかりになります。

② 検索順位チェック:自社と競合の立ち位置を知る

この機能では、特定のキーワード(最大3つまで)で、自サイトや競合サイトが何位に表示されているかを素早く確認できます。日々の順位変動を定点観測するのには不向きですが、「この記事はこのキーワードで上位を狙えているか?」といったスポット的な確認に非常に便利です。

③ キーワード出現頻度チェック:コンテンツのテーマを客観視する

この機能は、ページ内でどの単語が、何回、どのくらいの割合で出現するかを一覧表示します。

- チェックポイント:

- 対策しているキーワードが、出現頻度の上位に自然な形で現れているか。

- 対策キーワード以外に、関連性の高い共起語(例:「SEO」なら「キーワード」「コンテンツ」「リンク」など)が適切に含まれているか。

- 注意点: この機能は、キーワードを不自然に詰め込む「キーワードスタッフィング」を推奨するものではありません。キーワードの詰め込みはユーザー体験を損ない、Googleからペナルティを受けるリスクがあります。あくまで、コンテンツの主題が意図通りに反映されているかを確認するための客観的な指標として利用しましょう。

【応用編】SEOチェキを武器に、競合を分析してコンテンツを改善する方法

SEOチェキの真価は、自サイトだけでなく競合サイトも分析できる点にあります。ここでは、上位表示されている競合ページを分析し、それを超えるコンテンツを作成するための具体的な手順を紹介します。

シナリオ: 「SEO 初心者 ガイド」というキーワードで上位表示を目指す。

Step 1: 競合の特定

実際に「SEO 初心者 ガイド」で検索し、1位に表示されているページのURLをコピーします。

Step 2: 基本的なSEO設定の分析

コピーしたURLをSEOチェキの「サイトSEOチェック」にかけます。

-

- titleとh1を確認: 「【完全版】SEO初心者のための〜」「〜の全手順」など、どのような切り口(アングル)でユーザーに訴求しているか分析します。ターゲットのどの悩みに焦点を当てているかが見えてきます。

- meta descriptionを確認: どのような言葉でクリックを促しているか、どんなメリットを提示しているか読み取ります。

Step 3: コンテンツのテーマと構成の分析

「キーワード出現頻度チェック」を使い、競合ページがどの単語を重視しているか確認します。「SEO」「キーワード」「コンテンツ」はもちろん、「分析」「ツール」「対策」といった単語が上位にあれば、それらのトピックを網羅的に解説していることが推測できます。

Step 4: リンク構造の分析

「発リンクチェック」(SEOチェキのサイトSEOチェック結果画面から確認可能)で、内部リンク・外部リンクを確認します。どのような関連ページへ誘導しているか、どのような権威サイトを引用しているかを見ることで、コンテンツの深さと信頼性の作り方がわかります。

Step 5: 改善コンテンツの企画

上記の分析結果を基に、競合を超えるコンテンツの企画を立てます。

-

- 切り口: 競合が「手順」に焦点を当てているなら、こちらは「初心者が陥りがちな罠と対策」という新しい切り口を加える。

- 網羅性: 競合が触れていない「モバイルSEOの重要性」や「ローカルSEOの基本」といったトピックを追加する。

- 信頼性: 競合が引用していないGoogleの公式ドキュメントへのリンクを複数設置し、情報の正確性を担保する。

- タイトル: 「【2025年最新】SEO初心者ガイド|失敗しないための必須知識と実践ステップ」のように、競合より具体的で、より強いベネフィットを提示するタイトルを考案する。

このように、SEOチェキを羅針盤として使うことで、感覚ではなくデータに基づいたコンテンツ改善が可能になります。

SEOチェキの限界と、次のステップへ

SEOチェキは非常に優れた無料ツールですが、万能ではありません。その限界を理解し、ビジネスの成長に合わせて適切なツールへステップアップしていくことが重要です。

SEOチェキでは対応が難しい領域には、以下のようなものがあります。

- 多数のキーワードの継続的な順位変動トラッキング

- サイト全体の技術的な問題点を洗い出すサイト監査(クロールエラー、リンク切れなど)

- 被リンクの詳細な分析(どこから、どのような質のリンクが、いつ付いたか)

- より詳細なページスピードの分析と改善提案

これらの高度な分析や大規模なサイト運営が必要になったときが、次のステップへ進むタイミングです。Web集客ラボでは、より専門的なSEO分析や戦略立案に関するご相談を承っています。また、SEOに関するさらに深い知識を提供する資料のダウンロードや、最新情報をお届けするメールマガジンもご用意しています。

- 資料請求やメールマガジン登録で、さらなるSEOの知識を深める。

- 専門家によるサイト診断で、具体的な改善点を見つける。

まとめ:ユーザーにとって価値あるサイトとは何か

本記事では、無料SEOツール『SEOチェキ!』の基本的な使い方から、Googleの公式情報を基にした各指標の解釈、さらには競合分析への応用方法までを包括的に解説しました。

SEOチェキは、SEO対策の第一歩を踏み出す初心者にとって、またプロが日々の業務で簡易的なチェックを行う上で、非常に強力な味方です。URLを入力するだけで、サイトのSEOに関する健康状態を素早く把握できます。

しかし、最も重要なのはツールが示す数値を眺めることではなく、その数値の裏にある「ユーザーにとって価値あるサイトとは何か」というSEOの本質を理解し、改善のアクションにつなげることです。SEOチェキを羅針盤として活用し、データに基づいた客観的な視点で自サイトを見つめ直し、ユーザーと検索エンジンの双方から愛されるサイトを育てていきましょう。今日から早速、自サイトの分析を始めてみてください。

- SEO対策でビジネスを加速させる

-

SEO対策でこんな思い込みしていませんか?

- 大きいキーワードボリュームが取れないと売上が上がらない・・

- コンサルに頼んでもなかなか改善しない

- SEOはコンテンツさえ良ければ上がる

大事なのは自社にあったビジネス設計です。

御社の課題解決に直結するSEO施策をご提案します

シェア

シェア