重複コンテンツはペナルティになる?SEOへの影響や調べ方、対策を解説

・同じサイト内

・異なるサイト間

「重複コンテンツはペナルティになるの?」という質問をセミナー等で受けますが、発生条件によって異なります。以下、簡単にまとめてみました。

| 発生条件 | 同じサイト内 | 異なるサイト間 |

|---|---|---|

| ペナルティの有無 | ペナルティにならない | 意図的なコピーコンテンツの作成はスパムポリシー違反 |

本記事では、なんとなく理解しているつもりの「重複コンテンツ」について、正しい知識を持ってもらうために、概要や発生すると良くない理由、ペナルティの有無、対策について深く掘り下げます。

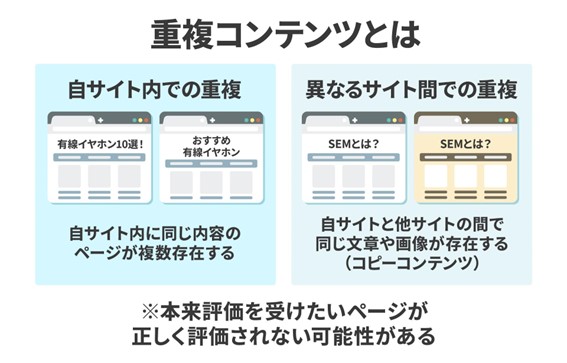

重複コンテンツとは

重複コンテンツとは、同一または類似した内容のページが複数存在する状態を指します。「自サイト内」と「自サイトと他サイト間」で発生する2パターンがあり、それぞれの詳細は以下の通りです。

自サイト内

自サイトでは、URLの違い、商品ページのバリエーション、複数存在するカテゴリーページなどによって、重複コンテンツが発生します。

例えば、ECサイトにおいて色違いやサイズ違いのページでほぼ同じ説明文や画像を使用していると、重複コンテンツと認識されやすくなります。検索エンジンが優先すべきページを判断しづらくなり、本来評価を受けたいページが正しく評価されない可能性があります。

異なるサイト間

一方、自サイトと他サイト間で起こる重複コンテンツは、コピーや無断転載などによって発生します。いわゆる「コピーコンテンツ」です。

自サイトが他サイトのコンテンツを盗用してしまうだけでなく、他サイトから自サイトのコンテンツを盗用される場合もありえるでしょう。その結果、オリジナルページが検索結果から押し出されるおそれがあります。

重複コンテンツの基準

重複コンテンツの基準は、異なるURLにもかかわらず、アクセスしたページが同様かどうかです。

発生しやすいケースは以下になります。

自サイト

| 同じ内容がURL違いで存在する | ECサイトで商品名や商品説明が全く同じで、唯一異なるのは「色名」「サイズ」などのみ |

|---|---|

| テンプレートが複数ページで使い回される | 記事一覧が重複するだけでなく、記事ページ自体も「?page=1」「?page=2」とパラメータ付きで複数生成される |

| パラメータ付きURL | 同じページでもURL末尾に?print=trueや?variant=mobileなどのパラメータが付与されるパターン |

異なるサイト間

| 他サイトからのコピペや無断転載 | ニュースサイトやブログ記事をそのままコピーして掲載 |

|---|---|

| 引用や二次掲載 | ブログで他サイトの記事を大量に引用しているが、引用部分が本文の大半を占める |

| 二次メディアへの配信 | オリジナル記事をそのまま別の媒体で再公開(シンジケーション)するケース |

自サイトと他サイト間で起こる重複コンテンツに関しては、Googleのスパムポリシーを参考にしてください。

重複コンテンツがよくない3つの理由

「コピーコンテンツは悪影響がある」「重複コンテンツにならないよう気を付けなければいけない」ということは多くの方が理解していることでしょう。しかし、なぜよくないのかといった具体的な理由については、理解できていない方も多いのではないでしょうか。

ここでは、重複コンテンツはなぜよくないのか、結果としてどういった影響があるのかなど、Webサイトを運営していく上で知っておくべき注意点についてお伝えします。

【重複コンテンツがよくない3つの理由】

- 本来上位表示されるべきページが表示されにくくなる

- ペナルティ対象になる

- 被リンクの評価が分散される場合がある

①本来上位表示されるべきページが表示されにくくなる

Googleは、検索結果に最も関連性が高く、ユーザーにとって有益なページを表示することを目的としています。自サイト内に同一または類似のコンテンツが複数あると、Googleがどのページを正規のものと判断すべきか迷い、検索結果に適切なページが表示されない可能性があります。

また、Googleのスパムポリシーでは、「自動生成や意図的な重複による低品質コンテンツ」はランキングの低下やインデックス除外の対象になり得るとしています。

②ペナルティの対象となる

Googleは公式サイト上で「悪意のあるスパム行為でない限り、重複コンテンツそのものはペナルティの対象にならない」と度々明言しています。たとえば、以下の参考記事を一読してみてください。

参考②:「重複コンテンツのペナルティ」を正しく理解する(2008年)

2017年にライブ配信されたGoogleのウェブマスター向けオンライン交流会においても、Googleのジョン・ミューラー氏は「重複コンテンツはランキングにマイナスの影響を与えるものではない」と語りました。

なぜペナルティにならないかというと、自サイトに同一または類似したコンテンツが複数存在すること自体は、サイト運営の上で悪意なく往々にして起こるためです。冒頭で重複コンテンツを2パターンに分けたうちの①が、これに該当します。

一方で、先述したGoogleのスパムポリシーに引っかかる行為はスパムポリシー違反であり、ペナルティの対象になり得ます。悪質な手法で重複コンテンツを大量に作成すれば、ペナルティを受ける可能性があるのです。冒頭の②が、これに当たります。

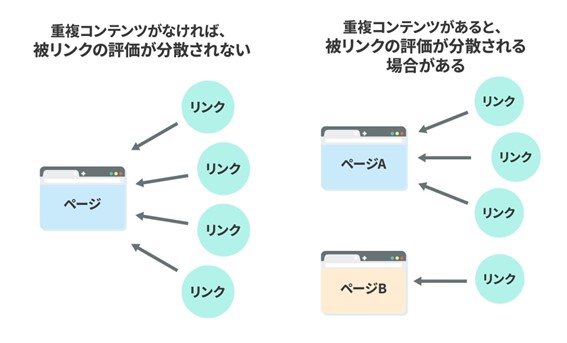

③被リンクの評価が分散される場合がある

重複コンテンツがあることで被リンクの評価が分散してしまうことがあります。

本来受けられるはずの評価が重複コンテンツにより受けられなくなるのは、もったいないことなのです。

重複コンテンツの調べ方

重複コンテンツがある場合、先にお伝えしたように検索結果に表示されなくなったり、ペナルティの対象となってしまうケースもあるため、早急に対処しなければいけません。

しかし、対処するためには、まず重複コンテンツの有無を把握する必要があります。ここでお伝えする2つの方法を活用し、徹底的にチェックしておきましょう。

【重複コンテンツを調べる2つの方法】

- Googleの検索コマンドを活用して検索エンジンで調べる

- ツールを活用する

- サーチコンソールを活用する

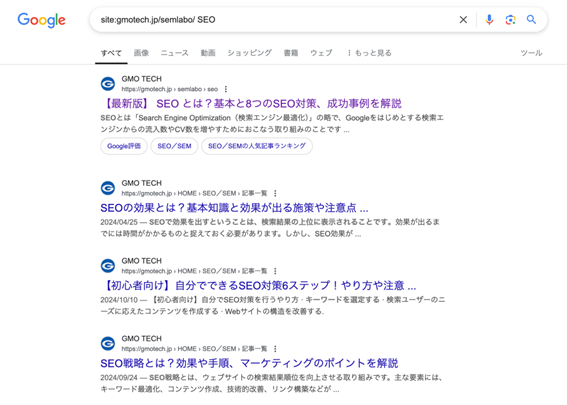

Googleの検索コマンドを活用して検索エンジンで調べる

すぐにできる一番手軽な方法として挙げられるのが、実際にGoogleで検索してみる方法です。

コンテンツ内にある一部をコピーして検索窓に入力して実行すると、類似ページが表示されますので、内容をしっかりとチェックしておきましょう。

より精度を高めるためには、検索コマンドを活用するとよいでしょう。例えば検索コマンドを使ってサイト内の類似性が高いコンテンツにあたりをつける場合は、「site:」が役立ちます。WEB集客ラボを例に挙げると、以下の通りです。

例:site:gmotech.jp/semlabo/ SEO

さらに、特定の単語やフレーズをタイトル(titleタグ)に含むページを抜き出したいときは、先ほどの「site:」に「intitle:」という検索コマンドをかけ合わせましょう。

例:site:gmotech.jp/semlabo/ intitle:SEOとは

用語やキーワードの解説内容によっては、多少共通の単語や表現が発生することも起こり得ます。ただし、文中の一文が丸々コピペされていたり、フレーズや言葉遣いが完全に一致していたりすると、Googleから重複コンテンツとして認識される可能性があります。

ツールを活用する

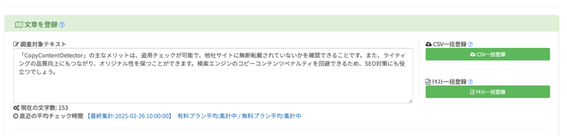

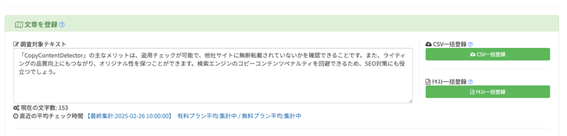

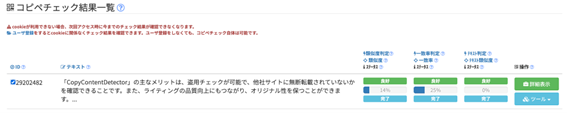

重複コンテンツの調査に活用できる代表的なツールは、「CopyContentDetector」です。

「CopyContentDetector」の主なメリットは、盗用チェックが可能で、他サイトに無断転載されていないかを確認できることです。また、入稿前に本文をチェックすることで、コピーに受け取られかねない状態を未然に防げます。ライティングの品質向上につながり、オリジナル性を保つことで結果的にSEO対策にもつながるでしょう。

「CopyContentDetector」の使い方は以下の通りです。

1.「調査対象テキスト欄」にチェックしたい文章を貼り付ける

※4,000字までのテキストであれば、無料かつ回数無制限で利用できます

2.「利用規約に同意してコピペチェックする」をクリックする

3.調査が完了したら「ID欄」にチェックを入れ、「詳細表示」をクリックする

4.調査結果の詳細が表示される

①「良好」②「要注意」③「コピーの疑い」の3段階で表示されるため、②と③が出た場合、文章を修正するなどの対応が必要です。

サーチコンソールを活用する

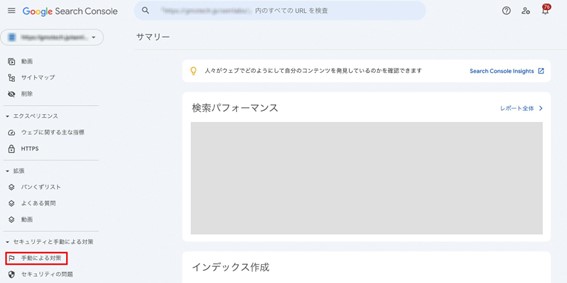

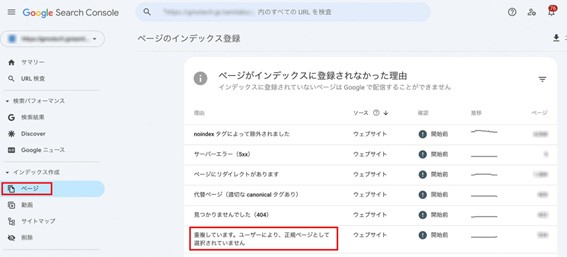

次に「Google Search Console」を活用したチェック方法を紹介します。

1.Google Search Consoleにログインし、 サマリーの「セキュリティと手動による対策」を開いて「手動による対策」をクリックする

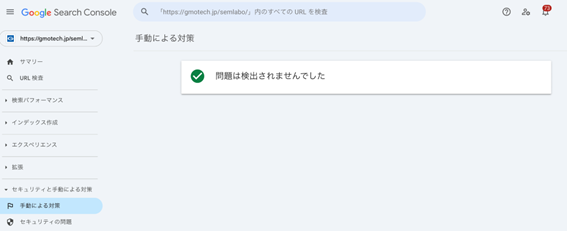

2.ペナルティの対象になっている重複コンテンツがなければ、「問題は検出されませんでした」と表示される

3.さらに、ペナルティ対象外の重複コンテンツを確認する場合は、「インデックス作成」から「ページ」を開く

4.重複コンテンツがある場合、「重複しています。Googleにより、ユーザーがマークしたページとは異なるページが正規ページとして選択されました」と表示される

重複コンテンツがある場合は、早急に対処するようにしてください。

重複コンテンツを見つけた時の対処法

ペナルティの対象になってしまう可能性がある重複コンテンツは、SEO的にも影響があるため、見つけ次第早々に対処する必要があります。

前述した方法を活用して調べた結果、該当する可能性があるものを見つけた場合、下記でお伝えする7つの方法から適した対処を行ってください。

【重複コンテンツを見つけた時の7つの対処方法】

- 301リダイレクトを使用

- canonicalタグの設置

- noindexタグの設置

- コンテンツの削除・非公開

- 定型文を多用しない

- Googleに削除の申し立てをする

①301リダイレクトを使用

「301リダイレクト」とは、ステータスコードの1つで、主にサイトの移転やドメインの変更、URL正規化などをする際に使われます。

コンテンツの内容が同じであるものの、それぞれのURLが異なっている場合、URLを統一して、検索エンジンからの評価をまとめることが可能です。例えば「.htaccess編集」で設定する場合は、以下のコードを使ってください。

①wwwありのURLを、wwwなしのURLにリダイレクトする場合

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example\.com

RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301]

②index.htmlを消して1つにまとめるリダイレクトをする場合

RewriteEngine on

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*/index.html

RewriteRule ^(.*)index.html$ http://example.com/$1 [L,R=301]

③新ドメインに301リダイレクトを設定するリダイレクトの場合

RewriteEngine On

RewriteCond %{http_host} ^www.example-old.com

RewriteRule ^(.*) https://www.example-new.com/$1 [R=301,L]

なお、以下の簡易なテキストコードでも、同じ指示を出すことができます。

RewriteEngine On

Redirect permanent / https://www.example-new.com/

以上のコードを用途に応じて「.htaccess」の欄に入力し、「確認画面へ進む」をクリックすると、「.htaccessの編集」から設定できます。

Googleは「Googleの検索とユーザーを正しいページに導くための最善の方法」として、公式に301リダイレクトを推奨しています。

古いURLからのSEO評価を引き継いだり、無駄なクロールの発生を防ぐことにも役立つため、ぜひ実践してみてください。

「.htaccess」以外の301リダイレクトの設定方法や確認方法などは、以下の記事で詳しく解説しています。

②canonicalタグの設置

「canonicalタグ」とは、Webサイトの中に重複コンテンツが存在している場合や、似ているコンテンツURLがいくつもある場合の対処に用いるタグです。検索エンジンに評価してほしいURLを示すために活用します。

本記事でもお伝えしているように、重複コンテンツは他意なく発生してしまう場合も少なくないため、canonicalタグを設置することで、評価されるページを1つに統一することが可能です。

たとえば、以下のA、B、Cの3つのページが重複コンテンツだとします。

A:https://www.abcd.co.jp/efgh/URL-jklmn/a

B:https://www.abcd.co.jp/efgh/URL-jklmn/b

C:https://www.abcd.co.jp/efgh/URL-jklmn/c

BとCの評価をAに集中させたい場合、BとCのhead内に、以下のタグを挿入します。

<link rel=”canonical” href=”https://www.abcd.co.jp/efgh/URL-jklmn/a”>

このとき、URLを相対パスではなく絶対パスで記述するようにしてください。

外部に重複コンテンツがある場合、URLを自コンテンツに向けて指定してもらい、このコンテンツが正規のURLであることを示すための対応を申し出ることで、評価対象となるページを統一することができます。

自ページだからといって、ペナルティ対象にならないということはありません。転載許可の依頼が来た場合は、忘れずにcanonical指定をしてもらうようにしましょう。

URLの正規化についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

③noindexタグの設置

「noindexタグ」とは、検索エンジンからのインデックスを拒否するために用いるタグです。特定のコンテンツをないものとして扱うことが可能になります。

htmlに記述する場合

一つ目の方法は、ページを構成するhtmlに以下のタグを書き込むことです。

<meta name=”robots” content=”noindex” />

html中の<header>…</header>部分にこのメタタグを書き込めば、ページにnoindexが設定され、検索エンジンにインデックスされなくなります。

他にも、Googleの検索エンジンに対してのみnoindexにする場合、以下を書き込みます。

<meta name=”googlebot” content=”noindex” />

Nameを”bingbot”に変えれば、Bingに対する指示になります。

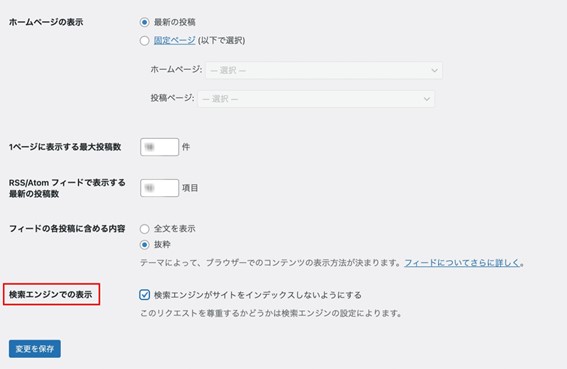

WordPressを利用する場合

WordPressの管理画面からnoindexを設定することもできます。

サイトの全ページをnoindex設定する場合、WordPressの管理画面のメニューから「設定 > 表示設定」の順番で選択し、「検索エンジンでの表示」の「検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする」のチェックボックスにチェックを入れます。変更を保存すれば、サイト全体のnoindexが可能です。

ただし、noindexタグの設定はサイト全体ではなく、ページごとに個別に設定することが望ましいです。ページごとに個別にnoindexを設定する場合には、WordPressのプラグイン「All in One SEO Pack」や「Yoast SEO」を利用するとよいでしょう。

noindexについてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

④コンテンツの削除・非公開

重複コンテンツ対策として簡単に行えるのが、コンテンツそのものを削除してしまう、もしくは非公開にしてしまう方法です。

転送やタグの設置などの処理をする必要もありません。しかし、せっかく作成したコンテンツをなくしてしまうのはとてももったいないため、削除や非公開をしてしまう前になるべく他の方法で対処してみてください。

また、もしも自が意図していない形で外部サイトに重複コンテンツがある場合、外部サイトの担当者に連絡を取り、削除や非公開などを依頼しておきましょう。

H3⑤定型文を多用しない

定型文は、レビュー内容や運営者に関する連絡先など、よくある内容をテンプレート化したもので、登録しておけばコンテンツ作成時に入力の手間が省けて便利です。しかし、多用しすぎるとリスクがとても高くなります。

一部の内容が被っている程度であれば、大きな問題にはなりません。ただし、サイト内部のテキスト量を増やすことを目的として、複数のページに同じ定型文を用いるのは避けるようにしてください。

⑥Googleに削除の申し立てをする

外部サイトが重複コンテンツを使用している場合、本記事でお伝えしたようにタグを用いることで適切な対処が可能になります。しかし、悪質なサイトの場合はこうしたタグの設置は行わず、コンテンツも無許可で転載していることがほとんどです。

こうしたケースでは、こちらからタグ設置や削除依頼を出しても、受け入れてもらえなかったり、連絡を返してくれないことも少なくありません。

サイト同士で解決できない場合には、Googleに削除の申し立てをすることが可能です。Googleが著作権を侵害していると判断すればページの削除を行ってくれるため、重複は解消されます。削除の申し立ては以下より行ってください。

- SEO対策でビジネスを加速させる

-

SEO対策でこんな思い込みしていませんか?

- 大きいキーワードボリュームが取れないと売上が上がらない・・

- コンサルに頼んでもなかなか改善しない

- SEOはコンテンツさえ良ければ上がる

大事なのは自社にあったビジネス設計です。

御社の課題解決に直結するSEO施策をご提案します

シェア

シェア