SEO対策とは?

SEO対策とは、「検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)」の略語であるSEOを目的として行う様々な取り組みのことです。

具体的には、Googleなどの検索エンジンで自社のウェブサイトが上位に表示されるように、サイトの構成やコンテンツを改善・最適化していく一連の施策を指します。

SEO対策の最終的な目的は、検索結果からのウェブサイトへの訪問者数を増やし、商品購入や問い合わせといったビジネス上の成果に繋げることです。

そのため、単にアクセスを集めるだけでなく、そのサイトが達成したい最終目標から逆算して、ユーザーニーズを満たすコンテンツの作成や、目的のページへスムーズに移動できるサイト構成などを緻密に設計することが重要になります。

また、SEO対策は広告費をかけずに集客できるため、コストを抑えながらウェブサイトを資産として育てていける点も大きなメリットです。

一方で、施策の効果が現れるまでに時間がかかる、検索エンジンのアップデートによって順位が変動するリスクがあるといった側面も理解しておく必要があります。

SEO対策の種類

- 内部対策:Webページを最適化して検索エンジンとユーザーの双方にとって使いやすく整える施策

- 外部対策:他サイトからの被リンクや言及を通じて「信頼性」や「権威性」を高める施策

内部・外部それぞれの対策は、さらに具体的な施策に分けられます。

| サイト内部の対策 (オンページSEO) |

コンテンツSEO | 検索意図を的確に捉えた質の高い情報を提供するコラムを作成 |

|---|---|---|

| テクニカルSEO | HTML構造・ページ速度・モバイル対応・構造化データなど技術面を最適化 | |

| UX最適化 | 見やすさ・操作性・回遊性を高め、訪問者の満足度を向上させる | |

| サイト外部の対策 (オフページSEO) |

被リンクの獲得 | 同じ分野で信頼性のあるサイトからリンクを獲得して評価と権威性を高める |

| サイテーション対策など | SNSやメディアなどの言及を通じてブランド認知と評判を強化する | |

| ローカルSEO対策 | Googleビジネスプロフィールの最適化などを通じて地域検索での可視性を高める |

外部対策っていうと被リンクばっかり注目しちゃうんですけど、ちゃんと内部のコンテンツとかUXも意識しないとダメなんですね⋯!

片方だけやって一時的に順位が上がるケースもあるけど、Googleのコアアップデートで一気に順位を落とすリスクがあるんだよね。順位が不安定になりやすいので、内部・外部の両方をしっかり整えておくことが大切なんです。

【準備】SEOを始める前に無料ツールを導入する

SEO対策を始める前に、あらかじめ導入しておくべき無料ツールがあります。これらのツールは初心者から上級者まで幅広く活用されており、効果的な分析や改善を行ううえで欠かせない存在です。

Search ConsoleとGA4に登録しないと成果の確認も改善のヒントも見えないので、最優先で対応してください!

1. Google Search Consoleの設定・登録をする

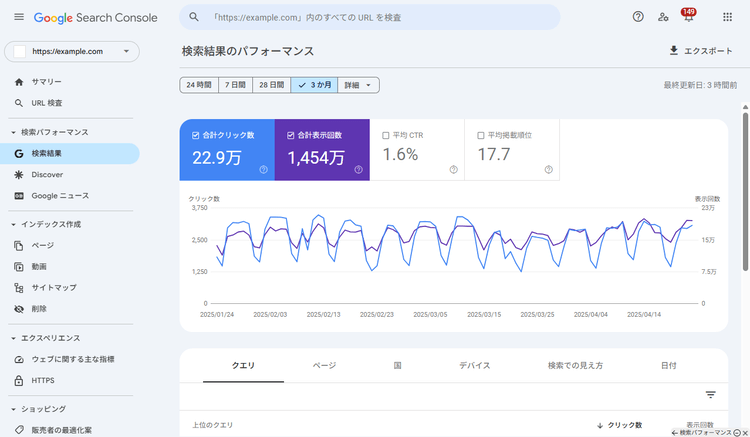

Google Search Console(グーグルサーチコンソール)は、Googleが無料で提供するSEO特化ツールで、検索クエリ、表示回数、クリック数、CTR、インデックス状況など、検索パフォーマンスに関する詳細なデータを取得できます。

Search Consoleって最初ちょっと難しそうって思ったんですけど、見慣れると「ここ改善したらもっと伸びそう」って気づけるんですよね。

Search Consoleは、Googleの一次情報が取得できるのが最大の強みなんです。このツールを使い倒せるか否かで施策の精度も大きく変わってきますね。

- 検索パフォーマンスを把握

- サイト全体のインデックス状況を確認

- ページのクロール状況を調査

- XMLサイトマップを送信

- モバイル表示の問題を検出

2. GA4(Googleアナリティクス4)を登録する

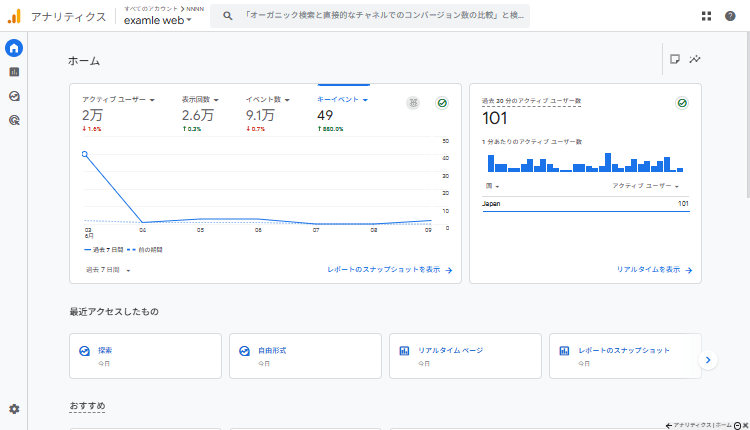

GA4(Googleアナリティクス4)は、Googleが提供する無料のアクセス解析ツールで、ユーザーの行動データを可視化してサイト改善に活用できます。

SEOで集客が実現した段階で「どのページで離脱が多いか」「どこでユーザーの動きが止まっているか」といったボトルネックを特定してサイトの改善につなげることができます。

GA4って、数字だけじゃなくてユーザーの動きも見えるのが面白くて。「あ、ここでみんな離脱してる!」とか発見があると、ちょっと探偵になった気分になります(笑)

GA4は「気づき」を得るためのツールなんです。特に「どのくらいの時間サイトにとどまっているか」や「どこでページから離れてしまったか」といったデータって、Googleも「ユーザー満足度の指標」として参考にしてる部分なので改善できれば順位にジワジワ効いてくる可能性が高いんですよね。

- ユーザーごとの行動データの収集と可視化

- イベントベースのアクセス解析(クリックやスクロールなど)

- エンゲージメント時間や直帰率の把握

- ページや流入元ごとの分析レポート

- リアルタイムの訪問状況確認

- モバイル/PC/アプリ別の行動比較

- 重要アクションのコンバージョン設定(申込・購入・問い合わせなど)

- Looker Studio連携によるレポート自動化

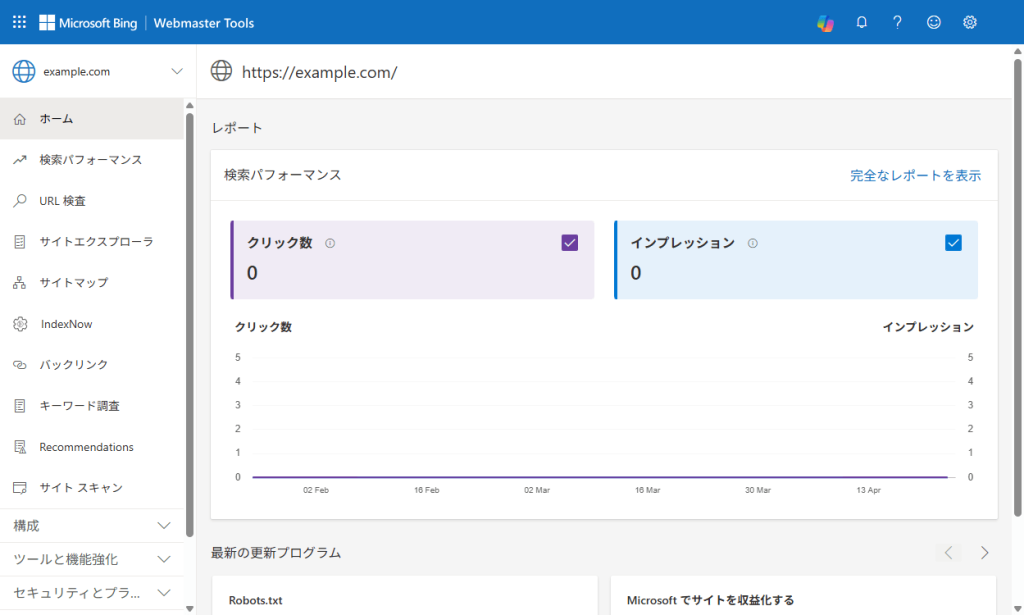

3. Bing Webmaster Toolsの設定・登録をする

Bing Webmaster Tools(BWT)は、Microsoftが提供する無料のSEO支援ツールです。登録したサイトはBingの検索インデックスに反映されるだけでなく、「Bing Chat」「Copilot」「ChatGPT(Browse with Bing)」などのAIチャットにおける情報ソースとして取り上げられる可能性が高まります。

加えて、ページの新規公開や更新情報を即時にBingへ通知してインデックスに反映できる「IndexNow」といった独自機能も備えています。

情報が早く登録されないと機会損失に繋がるので、ページを即座にBingに登録できるIndexNowはAIチャット時代にはマジで超優秀な機能なんですよ!

- IndexNowで更新URLを即通知して即時でインデックス

- クリック数・表示回数・CTRなどまとめて確認可能

- Microsoft Clarityと連携してヒートマップやセッションリプレイが利用可能

- AIの参照ソースとして取り上げられる可能性が上がる

Google Search Consoleに登録済みのサイトであれば、「Import from Google Search Console」機能を使って、ほぼワンクリックで登録を完了させることができます。初期設定の手間も少なく、非常に導入しやすい点も魅力です。

4. Microsoft Clarity(クラリティ)に登録する

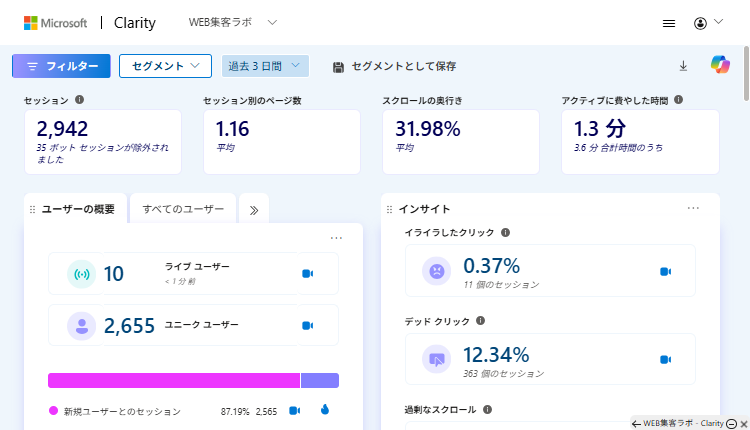

Microsoft Clarity(クラリティ)は、ウェブサイトのユーザー行動を見える化できる無料ツールです。

ヒートマップ(クリック箇所の可視化)やセッションリプレイ(ユーザーの画面操作を録画したデータ)を通じて、ユーザーの離脱ポイントや「ユーザーが無視している要素の特定」「読了率の低下ポイントの分析」「リンクだと誤解されている箇所の発見」など、ユーザー体験の課題を視覚的に特定できるのが特長です。

ヒートマップって昔は「課金して使うのが当たり前」だったんですよ。それがMicrosoft Clarityが無料で出してきた時は、正直「うそでしょ?」って思いましたね。

- クリック位置・スクロール範囲のヒートマップ表示

- セッション録画でユーザー操作を再現

- GA4(Googleアナリティクス)との連携分析

- GDPR対応のマスキング設定

まず取り組みたいSEOの基本施策

SEOで成果をあげるには、特定の対策だけを実施するのではなくページの構造・見やすさ・コンテンツの内容・サイト全体の整備など、幅広く対応する必要があります。

このセクションでは、検索エンジンで上位表示を狙うために必要なサイトの「土台づくり」となる基本対策をご紹介します。

1. タイトルを最適化する

はじめやすいまず取り組みたい施策

タイトルとは、HTMLのタイトルタグ(<title>)でマークアップした、検索結果やブラウザのタブに表示されるページのタイトルです。

<title>カルボナーラの作り方</title>検索エンジン上ではタイトルテキストが検索結果の見出し(青いリンク)として表示されます。

ユーザーがクリックするかどうかを左右する重要な要素であるため、ユーザーの検索意図や文脈に合った魅力的なタイトルに仕上げることが求められます。

タイトルはSEOにおいて非常に重要な要素のひとつで、どれだけページの内容が優れていたとしてもタイトル作成に失敗していると思うような順位が得られないことがあります。

タイトルを軽視してると正直痛い目を見るので注意してください。Googleのアルゴリズム的にもタイトルタグの影響は未だに強いですし、ここは本気で作り込んでほしいポイントです。

弊社のお客様でもタイトルを見直しただけで一気に順位上がるケースもよくありますもんね!簡単に見えて奥が深いのがタイトルです!

- キーワードをタイトルの前半に記述する

- ユーザーが検索した意図にあわせたタイトルにする

- タイトルの長さは28〜32字を目安にする

- キーワードを詰め込みすぎない

また、Googleの公式サイトでは「ページ内容を簡潔かつ正確に示すタイトル」が推奨されています。

2. メタディスクリプションを最適化する

はじめやすいまず取り組みたい施策

メタディスクリプションとは、検索結果のタイトル下に表示されるページの要約文のことで、HTMLでは以下のように<meta>タグで記述します。

<meta name="description" content="卵とチーズで作る簡単で本格的なカルボナーラのレシピを紹介します。">この要約文は検索順位には直接影響しないものの、ユーザーが検索結果を見てページをクリックするかどうかを判断する重要な要素です。

そのため、単なるSEO対策としてではなく、ユーザーの検索意図に合致し、興味を引く魅力的な内容に仕上げる必要があります。

メタディスクリプションの内容が的確であれば、検索結果で目に留まりやすくなり、クリック率(CTR)の向上につながります。

そしてCTRが競合より高い状態が続けば、検索順位が上がる可能性もあります。

- ページの要点がひと目で伝わる文章にする

- 検索キーワードを自然な形で含める

- 全角90〜110文字を目安にまとめる

- 他ページと同じ説明文を使い回さない

Googleの公式ガイドではメタディスクリプションについて、「ページごとに固有のメタディスクリプションを設定して重複を避け、検索ユーザーがクリックしたくなるような魅力的な表現」を推奨しています。

メタディスクリプションって1ページずつ書かなきゃいけないんで、かなり手間がかかりますよね…。ボリューム多いと特にしんどいです!

コラムみたいにテキストが主役のページならAIに任せてサクッと作るのも全然アリ。全部手作業だと回らないんで、うまく活用して効率化していきましょう!

以下は、ChatGPTでメタディスクリプションを作成するための汎用プロンプトです。

カッコ内に情報を入力するだけで、簡単に実行できます。

以下の内容に基づいて、Google検索結果に表示されるmetaディスクリプションを作成してください 【目的】 検索ユーザーがクリックしたくなる、自然で内容の伝わる1~2文の説明文を作ること。 【ルール】 ・全角90〜110文字程度(できるだけ100文字前後) ・ページ内容がひと目で伝わる ・タイトルと本文に沿った自然な表現にする ・主要キーワードを不自然でない範囲で含める ・煽り表現(例:「必見」「知らなきゃ損」など)は避ける ・文末は「〜です。」または「〜ます。」で終える ・メタディスクリプションとして使える1文だけを出力してください 【ページタイトル】 (ここにタイトルを記入) 【本文】 (ここに本文をそのまま貼り付け)

まれに「AIで生成した説明文はNGでは?」と懸念する声もありますが、人間かAIが作った文章かは問題ではなく、ユーザーの検索意図に沿った魅力的な説明文であることが評価されるポイントです。Googleも、生成手段ではなくコンテンツの質を重視しています。

3. 見出しタグを最適化する

はじめやすいまず取り組みたい施策

見出しタグ(h1〜h6)は、Webページ内の情報を論理的に整理・構造化するための基本的なHTMLタグです。

<h1>カルボナーラのレシピ</h1>

<h2>カルボナーラの材料</h2>

<h2>作り方</h2>

<h3>1.ベーコンを切る</h3>

<h3>2.卵と粉チーズを混ぜる</h3>

…

<h2>まとめ</h2>

GoogleのSEOスターターガイドでも、見出しタグを活用してページ構造を明確にすることが推奨されています。

つまり、見出しは単なる装飾ではなくコンテンツの意味や関係性を整理する「ページの骨組み」としての役割を持っています。

- h1:ページ全体の主題(※原則1ページに1つ)

- h2:セクションの区切りとなる大見出し(例:「材料」「作り方」など)

- h3:

<h2>内の詳細なトピック(例:実際の作り方の手順など)を整理 - h4〜h6:階層がさらに深くなる場合の補助的な見出し

見出しを適切に構成することで検索エンジンにページの構造や内容が正確に伝わりやすくなり、ユーザーも目的の情報をスムーズに探せるようになります。

もし「見出し構成これで大丈夫かな?」って思った時は、見出しだけを抜き出して読んでみるんすよ。それでページの大まかな概要が把握できるなら、ほぼほぼ正しく使えてると思って大丈夫っすね。

見出しをきちんと設計しているページは、本文の構成も自然と整理されやすく、結果的に検索エンジンにもユーザーにも伝わりやすい良質なコンテンツになります。

4. imgタグにalt属性を設定する

はじめやすいまず取り組みたい施策

alt属性(代替テキスト)はHTMLの<img>タグに設定するもので、画像の内容を説明するテキストです。

<img href="/img/dog/" alt="ゴールデンレトリバーが広い芝生のある公園を走っている写真">

alt属性は、何らかの理由で画像がブラウザに表示できないときやスクリーンリーダーを利用する際に、どのような画像であるかを伝える役割を持ちます。WCAG 2.1(Webコンテンツをすべてのユーザーにとってアクセスしやすくするための国際的なガイドライン)でも、アクセシビリティの基本要件としてalt属性の設定を推奨しています。

Google公式の「Google 画像検索 SEO ベスト プラクティス」でも推奨されていて、検索エンジンに内容を伝える大事な手がかりって説明されてます。altテキストがあるかないかで評価のされ方に差が出ることがあります。

- 検索エンジンが画像の内容を理解できる

- 適切なalt設定によりGoogle画像検索にランクインしやすくなる

- リンク画像のaltはアンカーテキストとして扱われる

alt属性は、SEO対策・アクセシビリティ対応の両面から重要な要素です。

まずはコンテンツ上で意味を持つ画像に対し、簡潔かつ内容が伝わるaltテキストを設定することから始めましょう。

5. 正規URLを指定する

少し工夫が必要導入しておきたい施策

Webページには、内容が同じにもかかわらずURLが異なる「重複ページ」が発生してしまうことがあります。

たとえば、以下のようなURLバリエーションは、どれも同じページ内容を表示する場合があります。

https://example.com/

https://www.example.com/

https://example.com/index.html

https://example.com/?ref=twitterGoogleは基本的にURL単位でページを評価するため、これらが別々のURLで存在すると「別ページ」として認識され、評価が分散してしまう可能性があります。

こうした評価の分散を防ぐには「このページが本命です」と検索エンジンに伝える「URLの正規化」設定が必要です。

Google公式でも、こうした正規化は「重複ページ対策として強いシグナルになる」と明言しています。

なるほど!評価がバラけてしまうと、本来1ページ目に出るはずのページが20位、30位とかに落ちちゃう可能性もあるってことなんですね。

正規URL(評価を集約したいURL)を検索エンジンに伝えるには、<link rel=”canonical”> タグ(カノニカルタグ)を使用します。これはHTMLの<head>内に記述し、「このページの評価はこのURLに集めてください」と明示する役割を果たします。

<link rel="canonical" href="https://example.com/">検索エンジンは、この指定を参照して複数URLに分散していた評価を正規URLへ統合し、検索結果にもそのURLを表示するように調整します。

6. XMLサイトマップの作成・登録

少し工夫が必要まず取り組みたい施策

XMLサイトマップとは、Webサイト内のURL構造を検索エンジンに効率よく伝えるためのファイルです。

下記のような形式でページのURLや最終更新日を記述します。

<url>

<loc>https://example.com/page1</loc>

<lastmod>2025-05-01</lastmod>

</url>特に、ページ数が多いサイトや更新頻度が高いサイトの場合、検索エンジンにページの存在を伝える手段として有効です。

Googleの公式ガイド「サイトマップについて」では以下のようなサイトに対してXMLサイトマップの活用が推奨されています。

- サイト内のページ数が多い

- サイト構造が複雑で一部のページに内部リンクが張られていない

- 新規ページや更新が頻繁に発生する

- 動的に生成されるURLが存在する

XMLサイトマップを登録してもインデックスされる保証にはなりませんが、検索エンジンがページを発見しやすくなるため、クロール効率の改善とインデックス促進に寄与します。

例えば、トップページから何回もクリックしないと辿り着けないような深い階層のページって、クローラーが見つけにくいんですよ。そういうページも、XMLサイトマップに記載しておけばGoogleにしっかり伝えられるんです。

クローラーに見落とされやすいページを補助できるんですね。しかも、正しく設定しておけば新しいページも早めに気づいてもらえるってのは安心感があります!

また、XMLサイトマップはWordPressなら「XML Sitemaps」や「Yoast SEO」といったプラグインを利用すると自動で生成ができます。

新規公開後、すぐにGoogleにインデックスされたいページがある場合はサイトマップ経由で通知しておきましょう。

7. robots.txtの設置と活用

少し工夫が必要まず取り組みたい施策

robots.txtは、検索エンジンのクローラー(Googlebotなど)に対して「どのページのクロールを許可するか・許可しないか」を指定するファイルです。

適切に設定することで、意図しないページのインデックスを防いだり、クロールリソースの無駄を減らしたりすることができます。

robots.txtの記述例

User-agent: *

Disallow: /admin/

Disallow: /search/

Allow: /public/

Sitemap: https://example.com/sitemap.xml

たとえば、管理画面や検索結果ページ、重複ページ、内部検索URLなどをブロックしておくことで、SEO上不要なページがGoogleに登録されるのを防げます。

robots.txtはサイトの「立ち入り禁止区域」を決める張り紙みたいなもんですね。間違って重要ページをブロックしちゃうとインデックスされなくなるから要注意です。

- 管理画面や会員専用ページなど見せる必要のない領域が存在するサイト

- ページ数が多く、クロールの優先順位を整理したい中規模〜大規模サイト

- 開発・ステージング環境が公開状態になっている可能性があるサイト

robots.txtファイルは、サイトのルートディレクトリ(例:https://example.com/robots.txt)に設置する必要があります。

Google Search Consoleの「robots.txt テスター」機能で記述のテストや確認も可能です。

8. 構造化データマークアップ(Schema.org)の導入する

少し工夫が必要成果につながりやすい施策

構造化データ(JSON-LD・Schema.org)は、「このテキストは○○を意味する」と検索エンジンに明示する仕組みです。対応するコードをHTMLに追加するだけで、ページ内容を正確に理解させることができます。

"ECサイトの商品向けコード例"

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Product",

"name": "高性能ノートPC",

"brand": {

"@type": "Brand",

"name": "ExampleBrand"

},

"offers": {

"@type": "Offer",

"price": "129800",

"priceCurrency": "JPY"

},

"aggregateRating": {

"@type": "AggregateRating",

"ratingValue": "4.5",

"reviewCount": "128"

}

}

</script>

構造化データは、検索エンジンの理解を助けるだけでなく、ナレッジパネルやリッチリザルト(強調スニペット・FAQ表示など)にも活用されるため、CTR(クリック率)向上にもつながります。

最近はChatGPTやPerplexity、AI Overviewsなどの生成AI系の検索でも構造化データが重要視されるようになってきました。情報が構造化されているとAIに正確に伝わりやすくなるんです。

構造化されてるとAIが内容を正確に理解しやすくなるから、引用や要約で取り上げられやすくなるってことですね!それって検索流入やブランド認知の向上にも繋がりそうですね!

導入は、Googleが推奨する「JSON‑LD形式」でHTMLに埋め込むだけでもOKです。

記述したコードは、公式のリッチリザルト テストで簡単に検証できます。HTMLの基本知識があれば比較的導入しやすい施策です。

9. HTTPS対応(SSL証明書の導入)

専門的な知識が必要まず取り組みたい施策

HTTPS対応とは、ウェブサイトとユーザー間の通信をSSL証明書により暗号化する仕組みです。

送受信されるデータが第三者による盗聴・改ざんから保護され、ユーザーに安心感と信頼を提供できるサイトになります。

HTTPSをランキングシグナルに採用するとGoogleが発表したのが2014年。そこから10年、今や検索上位の95%以上がHTTPS対応というデータが出ており、常時SSLはもはやSEOの前提条件。未対応では、スタートラインにすら立てないと言っても過言ではありません。

GoogleのTransparency Reportによると、Chromeで読み込まれるページの約90%以上がHTTPS対応という状況で、世界のWebサイトが対応を進めている現状を示しています。

また、レンタルサーバーを利用している場合、多くのホスティング会社がLet’s Encryptなどの無料SSLを手軽に導入できる仕組みを提供しており、技術的な負担は最小限に抑えられます。

10. モバイルフレンドリー対応

専門的な知識が必要導入しておきたい

モバイルフレンドリーとは、スマートフォンでの閲覧を前提に、文字サイズやボタンの配置、レイアウトなどが見やすく、操作しやすく最適化されたページのことを指します。

Googleは2018年にモバイルファーストインデックス(MFI)を正式導入し、検索順位の評価対象をPC版からモバイル版に切り替えました。モバイル未対応のページは、検索順位が下がるリスクが高くなります。

MFIが導入されたことで、基本、モバイル版での表示をベースに評価されるようになりました。だから、PCで見たら綺麗でもスマホで見にくいと評価は下がる。Googleの公式ブログでもトラフィックが大幅に減少する可能性があると明言されてますし、SEOにおいては基本中の基本ですね。

たしかにPCで作業してるとスマホでの表示確認ってうっかり忘れちゃうんですよね…。でも評価がモバイル基準ってことなら、制作段階からスマホでの表示や操作感を意識しておかないとダメですね。

WordPressやWixなどのCMSを利用しているサイトは自動でモバイルフレンドリーに切り替わっているため、改めて対応する必要はほぼありません。

一方で、古くから運営しているCMSを利用していないサイトはモバイルフレンドリーへ対応する必要がでてきます。

- WordPressなどCMSを使わず古いHTMLで作られたサイト

- 拡大しないと文字が読めない・ボタンが押しづらいレイアウト

- 2015年以前のWordPressテーマでモバイル最適化が不十分なもの

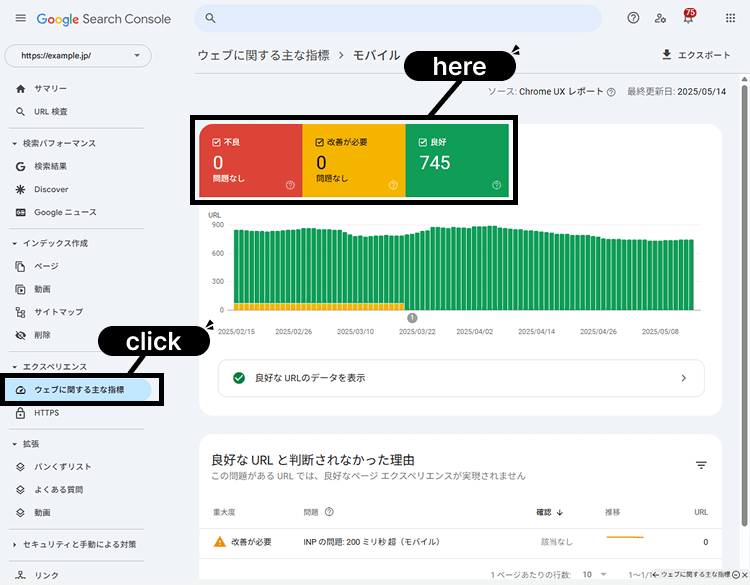

モバイルフレンドリーへの対応状況の確認はSearch Consoleの「ウェブに関する主な指標」で確認できます。

良好な状態であれば問題なく、「改善が必要」「不良」なページが存在している場合は、改善箇所を確認して適宜修正を加えていきましょう。

11. サイトの表示スピードの改善

導入しておきたい成果につながりやすい

ページの表示スピードとは、ユーザーが検索結果に表示されたリンクをクリックしてから、ページ内の主要なコンテンツが画面に表示されるまでの速さを指します。

Googleは2018年の「Speed Update」で、ページの表示速度が極端に遅いサイトの評価を下げる仕組みを検索アルゴリズムに導入したことを公式に発表しました。

Speed Updateが導入された背景には、スマホの普及と地域ごとの通信環境の格差があります。特にアフリカや東南アジアでは3Gが主流でページの読み込みが遅いとユーザー体験が大きく損なわれてたんですよね。

Googleも「どのユーザーにも公平な検索体験を」ってことで極端に遅いページは順位を落とすようにしたんですね〜。スピードって見落としがちだけど、ちゃんと対策しないと損しちゃいますね。

また、Googleのジョン・ミューラー氏は、ページの表示スピードに関するアルゴリズムについて以下のように説明しています。

ページ速度はランキング要因ではあるが、他の要素が同程度の場合に順位を左右する“タイブレーカー”として作用することもある。

タイブレーカーとは、Googleが検索順位を決めるときに、評価がほぼ同じページ同士の順位を決定する「最後の決め手」として使われる要素のことです。つまり、コンテンツ内容や関連性が同じレベルであれば、表示速度が速いほうが上位に表示されやすくなります。

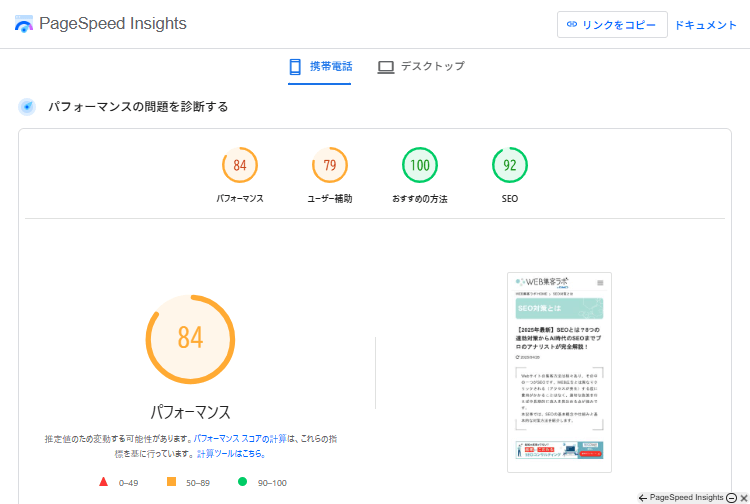

表示スピードの改善には専門的な技術が必要なケースもありますが、まずはGoogle公式の「PageSpeed Insights」で現状のスコアを確認し、できるものから対応していくのが現実的です。

このツールは、読み込み速度のスコアだけでなく「改善が必要な項目」や「具体的な修正提案」も表示されるため、初心者でも優先順位をつけて対応できます。

12. 広告の掲載数やと掲載方法を見直す

はじめやすい状況により検討する

Googleは広告がユーザー体験を損ねていないかを、検索順位を決めるうえでの重要な評価軸としています。

特にファーストビュー(ページを開いてすぐに表示される範囲)に広告が多く、本文が見えづらいと順位が下がるリスクが向上します。

この評価方針は、2012年に導入された「ページレイアウトアルゴリズム」によって明確化されており、現在も継続して検索評価に影響を与えています。

昔からずっとGoogleは「スクロールしなくても本文が読める設計」を求めていて、広告がそれを邪魔してる構造はNGなんですよね。最近はCore Web VitalsでCLS(コンテンツレイアウトのずれ)も加わって、さらに厳しくチェックされるようになってます。

また、検索品質評価ガイドラインでも、「広告が本文よりも目立ちすぎているページは低品質」と定義されています。

問題は広告の「数」ではなく、「どこに」「どれだけ」「どう配置されているか」です。

- ファーストビューの大半が広告ではないか?

- コンテンツより広告が目立っていないか?

- 読み込み時に広告がずれて表示(CLS)されていないか?

まずはGoogle公式の「PageSpeed Insights」や「Lighthouse」で、CLS(Cumulative Layout Shift)のスコアを確認しましょう。

広告表示によるズレが多い場合、ユーザー体験の不安定さがSEO評価の低下につながることがあります。

13. カスタム404ページを作成する

少し工夫が必要導入しておきたい

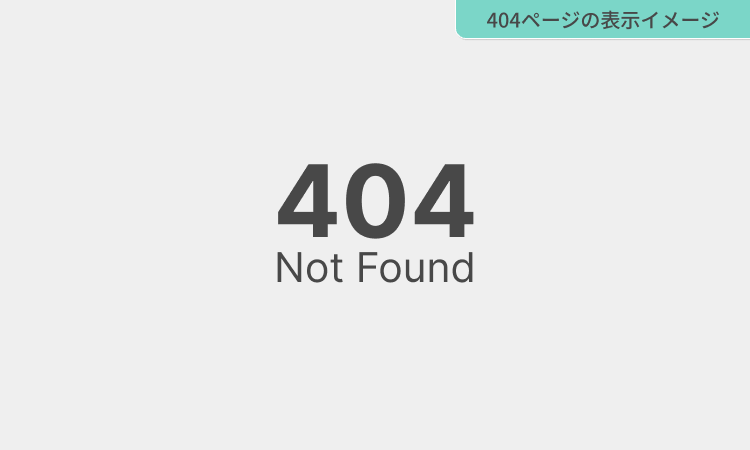

404ページとは、ユーザーがアクセスしたページが存在しない場合に表示されるエラーページで、ページが削除や移動、間違ったURLにアクセスしたタイミングで表示されます。

上記のように、404ページに「Not Found」だけが表示される状態では、ユーザーはなにも操作できず、ページを離れるしかありません。

Googleは、ユーザーがスムーズに目的の情報へたどり着ける導線設計(ナビゲーションやサイト構造)を重視しており、404ページでのユーザー体験(UX)を整えることもSEO対策の一環としています。

カスタム404ページは、ユーザーがサイトを離れてしまうのではなく、目的の情報を見つける手助けになる

参考:Google Search Central Blog – Make your 404 pages more useful

そのため、カスタム404ページと呼ばれる、ナビゲーションや検索ボックスなどを配置し、ユーザーの行動をサポートできるように設計された、サイト専用にデザインされた404ページの作成が推奨されています。

- アクセスしたページが存在しないことを明確に伝える

- 行き止まりのページにならないようにトップページや人気ページへのリンク、検索フォームを設置する

- 他のページと同様にヘッダーやフッター、ナビゲーションを表示する

404ページってユーザーが離脱しやすいポイントなんですよね。そこでナビゲーションや人気記事への導線を用意してあげると、回遊率が上がり直帰率が下がる。こうしたユーザー行動の改善はGoogleが評価する「良いUX」としてプラスに働くんですよね。

Googleのジョン・ミューラーさんも「ユーザーが他のページに移動しやすい404ページは望ましい」って言ってましたね!Googleの中の人が言うなら、ちゃんと作らなきゃって思います!

SEO対策のメリット(効果)とデメリット

SEO対策は、インターネットを活用してビジネスを行う上で非常に強力な手段ですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。取り組む前に双方を正しく理解しておくことが重要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| サイトへ継続的にアクセスを集められる | 成果が出るまでに時間がかかる |

| サイトからの収益が生まれやすい | 運営体制の構築に人的リソースが必要 |

| 質の高いユーザーをサイトに呼び込める | 業種や市場によって上位表示の難易度が異なる |

| 中長期的にサイトのファンが生まれる |

それぞれ解説します。

SEO対策の4つのメリット(効果)

1. サイトに安定してアクセスを集められる

一度検索上位に表示されれば、そのキーワードの検索需要に応じて、継続的にアクセスを獲得できます。

SNSのような一時的な情報(フロー型)とは異なり、良質なコンテンツはサイトの「資産」として蓄積され、広告のように費用をかけ続けることなく、絶えずユーザーを呼び込む集客基盤となります。

2. サイトからの収益が生まれやすい

継続的なアクセスは、サイトの収益化に直結します。ECサイトであれば商品購入の機会が増えますし、BtoBビジネスでは、問い合わせや資料ダウンロードといった見込み客の獲得に繋がります。

3. 質の高いユーザーをサイトに呼び込める

検索という行動の裏には、ユーザーの明確なニーズが存在します。「何かを知りたい」「商品を買いたい」といった、行動が明確化されたユーザーを集客できるため、収益に繋がりやすいのです。

4. 中長期的にサイトのファンが生まれる

ユーザーに価値あるコンテンツを提供し続けることで、信頼関係が生まれます。役立つ情報に何度も触れることで、ユーザーはサイトや運営者を信頼し、やがては指名検索やリピート訪問をしてくれるファンに発展していきます。

SEO対策の3つのデメリット

SEO対策のデメリットは、以下の3つです。

1. 成果が出るまでに時間がかかる

SEO対策は、すぐに結果が出る施策ではありません。

特に新規サイトは、Googleからの評価を得るのに一定の時間を要します。成果の確認には4か月から1年かかる可能性があるとGoogle自身も言及しており、長期的な視点が不可欠です。

2. 運営のために人的リソースが必要になる

SEOを推進するには、専門知識を持つ人材や運営体制が不可欠です。コンテンツ制作や分析などを継続的に行うための運用リソースを、内製・外注に関わらず確保しなければなりません。

3. 業種や市場によって上位表示の難易度が異なる

参入する市場の競争環境によって、成果を出す難易度は大きく変わります。

競合の少ないニッチな市場では比較的簡単に成果が出るかもしれませんが、「ダイエット」のような多くの事業者がひしめく市場では、上位表示は決して容易ではありません。

自社内の状況と、競合を把握した上でのSEO戦略が成功の鍵を握ります。

SEO対策にかかる費用は?

上述したように、SEO対策は大きく「コンテンツSEO」「内部SEO」「外部SEO」の3種類に分けられます。基本的に、SEO対策は自分一人でも実践可能です。

ただし、より本格的にSEO対策に取り組む場合、外部に協力を依頼することも選択肢の一つに入るでしょう。その場合、総合的にSEO対策を行う「SEOコンサルティング」や、新たなサイト設計の際に必要な「調査・分析・企画」を依頼する「SEOサイト設計」なども費用に加わります。

以下がおおよその費用相場です。

| SEO対策内容 | 費用相場 |

|---|---|

| SEOコンサルティング費用 | 10万~50万円程度 |

| コンテンツSEO費用 | 5万~30万円程度 |

| 内部SEO対策費用 | 10万~100万円程度 |

| 外部SEO対策費用 | 1万~15万円程度 |

| SEOサイト設計費用 | 10万~100万円程度 |

関連記事:SEO対策にかかる費用はどれくらい?気になる相場を詳しく紹介

Googleが重視するコンテンツの評価基準

SEOで成果を出すためには、Googleが重視するSEOの評価基準を理解することが極めて重要です。また、Googleの評価基準を踏まえながら、「ユーザーが求める、価値ある良質なコンテンツを作る」ことが重要になってきます。

もちろん、良質なコンテンツさえ作れば、必ず検索上位に表示されるのか?というと、そういうわけではありません。

ユーザーを理解することに加えて、検索順位をコントロールするGoogle検索の仕組みに対する理解も必要となります。

Googleが掲げる10の事実

Googleは、今後も幾度となく、検索結果に対するアップデートや、アルゴリズムの変更を実施していくでしょう。アップデートにより検索結果に変動が起きた場合(特に順位が下がった場合)は、何らかの対策を講じなければならない可能性もあります。

ですが、Googleが掲げる10の事実をもとに、「ユーザーが求める、価値ある良質なコンテンツを作る」ことが最も大切なことに変わりはありません。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

評価基準①「E-E-A-T」

Googleは、「どのようなページを高く評価したいか?」を175ページにわたり記載した「検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)」を定めています。SEOに携わる担当者には、とても重要な資料です。

Googleは、検索品質評価ガイドラインの中でも、特にE-E-A-Tを重視しています。

E-E-A-Tとは、

- Experience(エクスペリエンス)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

の頭文字を取ったものです。

コンテンツを作る際は、これらの4つの要素をしっかり取り入れることで「良質なコンテンツ」として評価されやすくなります。

関連記事:E-E-A-T(旧E-A-T)をわかりやすく解説|構成要素や対策方法も

評価基準②「YMYL」

YMYLはYour Money or Your Lifeの略語で、「人々の将来の幸福、健康、経済的安定、安全に潜在的に影響を与えるテーマ」を指します。

これらのテーマに関連するコンテンツに誤情報が含まれていると、ユーザーの生活にネガティブな影響を与える可能性もあります。

特にYMYLの関連記事を扱う場合、E-E-A-Tを徹底して質を追求しましょう。

関連記事:YMYLとは?これからのSEO・サイト運営で気をつけるべきポイントを解説

評価基準③「不正をしない」

Googleが定めるガイドラインに反して、正攻法を用いずに上位表示を狙う手法を「ブラックハットSEO」と呼びます。

検索エンジンの精度がまだ低かった時代、このブラックハットSEOが横行していました。

Googleの検索アルゴリズムをかいくぐり、記事品質を蔑ろにしたWebサイトを作成して上位表示させていたのです。

現在では無効であるどころか、こうした不正行為はペナルティとなっています。

あくまでもユーザーファーストの高品質なコンテンツを作成することに重きを置く姿勢が重要です。

関連記事:ブラックハットSEOとは?ホワイトハットSEOとの違いや有効性について解説

AI時代における最新SEO対策

ここでは、AI時代における最新SEO対策について、調査データをもとに私自身の見解を述べます。

AI OverviewsがSEOに与える影響

生成AIがオーガニック検索のトラフィックに与える影響については、近年になって様々な調査結果が報告され始めています。

たとえば、SEOやデジタルマーケティングに特化した海外メディア「Search Engine Journal」が2025年9月に発表した複数研究の統合分析によれば、

- 複数の報告において、AI Overviews表示時のクリック率が34%〜46%減少した

- 事例として、英国のメディア企業DMG Mediaでは、最悪のケースで89%のクリック率減少があった

と報告されています。

かくいう私自身、複数ジャンルにわたるお客様のサイト分析において、AI Overviewsによる一部キーワードのクリック数を比較調査しました(2024年と2025年)。

| 指標 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 減少したキーワード | 1,774 | 74.4% |

| 増加したキーワード | 597 | 25.1% |

| 変化なし | 12 | 0.5% |

クエリタイプ別の結果は以下の通りです。

| クエリタイプ | クエリの説明 | 平均クリック数(前) | 平均クリック数(後) | 変化率 |

|---|---|---|---|---|

| Knowクエリ | 情報探索型(知識や情報を調べる検索) | 1,333 | 592 | -55.6% |

| Goクエリ | 案内型(特定のサイトや場所へ行く検索) | 4,174 | 317 | -92.4% |

| Doクエリ | 行動型(予約・操作などを実行する検索) | 792 | 300 | -62.1% |

| Buyクエリ | 購買型(商品購入や契約に直結する検索) | 288 | 238 | -17.4% |

減少キーワードと増加キーワードに共通する要因は、以下のように整理できるでしょう。

- 簡潔な回答で完結する情報

AI Overviewsで十分に回答されるクエリ - 一般的な知識や定義系のクエリ

「〜とは」「〜仕組み」などの基本的な情報 - 地域情報/ローカル検索

「近くの〜」「〜店舗」などの位置情報 - 広範囲な情報収集

複数サイトの情報を統合可能なトピック

たとえば「〇〇の首都は?」「〇〇の誕生日は?」といった事実に関する質問の場合、ユーザーはAI Overviewsが提示する簡潔な答えに満足する可能性が非常に高いでしょう。

この領域では、AIが直接回答を提供することが、クリック数の大幅減少の要因となりえます。

- 専門的/詳細な情報

AI Overviewsでは提供しきれない専門知識 - 個人的/センシティブな内容

健康、法的問題など慎重な判断が必要なトピック - 具体的な手順・方法論

複雑な手続きや詳細なガイダンス - 最新/リアルタイム情報

変化する情報や現在の状況 - 比較/評価情報

複数選択肢の詳細な比較検討

たとえば「おすすめのノートPC」「〇〇と△△の違い」といった比較検討が目的の場合、ユーザーはAIの要約を参考にしつつも、より詳細なレビューや専門家の意見を求めて、今後も変わらずに引用元サイト・信頼できるサイトを訪問します。

AIはあくまで調査の出発点として利用される可能性が高いでしょう。

これらを裏付けるように、Googleのダニー・サリヴァン氏は2025年8月末にアメリカで開催された「WordCamp US」に登壇し、「AI Overviewsがある場合、特に米国やインドのような大きな市場では、検索回数が10%増加しています。(中略)全体的に、人々は以前よりも広範なサイトを訪問していることがわかります。」と語りました。

参照:WordCamp US – ダニー・サリバン:Google検索はどのように、そしてなぜ進化し続けているのか

では、こうした検索トラフィックの構造変化を踏まえ、私たちは具体的にどのような対策を講じるべきなのでしょうか。

AI時代におけるSEO対策の方向性

今後、私たちが進むべき方向性は「従来のSEOを土台とした上で、AIへの最適化を加えていく」ことです。

なぜならAIが回答を生成するための情報源は、私たちが公開しているウェブコンテンツに他ならないからです。

そのため、AI時代においても、従来の基本的なSEO施策がこれまで以上に重要となります。

💡高品質なコンテンツ

ユーザーの検索意図を満たす、網羅的で信頼性の高い情報を提供することが、人間とAI双方からの評価の基礎となる

💡E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)

コンテンツの信頼性を担保するこれらの要素は、AIが参照する情報源として最適かどうかを判断する上でも、間違いなく重要な指標となる。とりわけ最初の「E(=経験)」を重視した実体験に基づく独自性のあるコンテンツが高い評価を得る

💡構造化データの実装

コンテンツの内容や構造を検索エンジンに正確に伝える構造化データは、AIが情報を解釈し、回答に利用するのを助ける重要な役割を果たす

構造化マークアップとは?SEOの効果やメリット、書き方までわかりやすく解説!

最後に、ここまでの話を踏まえ、従来のSEO対策とAI時代のアプローチの違いを改めて整理します。

| 最適化の対象 | 重要な指標 | 施策の範囲 | |

|---|---|---|---|

| 従来 | ユーザーが検索窓に入力する特定の単語やフレーズ | 検索順位と、それによって得られるオーガニック検索からのクリック数(CTR)。 | 主にGoogleの検索アルゴリズムを対象とした、従来の検索結果ページ上での最適化。 |

| AI時代 | キーワードの裏にある、ユーザーの根本的な疑問や解決したい課題 | AIによる引用・参照回数や、信頼の証である指名検索数。 | 多様なAIチャネルを含むWeb全体を舞台にした、自社情報の最適化。 |

AI時代においても、ユーザーに有益な情報を提供するというSEOの本質は決して変わりません。

しかしその手法は、AI時代の新たな視点を取り入れた、より戦略的で複合的なものへと進化していくといえるのです。

「あらゆる場所(チャネル)の検索に最適化していく」という意味で、「Search Engine Optimization」ではなく「Search Everywhere Optimization」という表現も出てきています。

【まとめ】SEOの本質を理解し、未来の変化に備えよう

本記事では、キーワード選定や内部・外部対策といったSEOの基本施策から、AI時代における最新のSEO対策まで、できる限りわかりやすく網羅的に解説してきました。

様々な情報をお伝えしましたが、最も重要なことは「SEOの本質は変わらない」という一点に尽きます。

Googleのユーザーファーストの理念に基づいてサイト全体のE-E-A-Tを追求し、ユーザーにとって価値ある体験を提供し続けること。これこそが、いかなる技術が登場しようとも、ウェブサイトが評価されるための揺るぎない土台であり、すべての施策の前提です。

これからの時代に求められるのは、SEOの本質をより一層追求しつつ、作り上げた価値あるコンテンツをAIに正しく届けるための新たな最適化を検討・実施することでしょう。

こうした視点こそが、今後のデジタルマーケティングにおいて必要不可欠となるはずです。

【関連動画】初心者からプロまで使えるSEO入門・超実践講座

「SEOってよく聞くけど、実際どうすればいいの?」 そう思っているあなたへ!

GMO TECHが19年の実績で培ったノウハウを公開します!

この動画では、SEOの重要性、3大施策、メリット・デメリットなどを、わかりやすく解説。

さらに、SEO会社選びのポイントもお伝えします。

シェア

シェア